最新自作計画

パーツのデザインを100%楽しむ“オープンフレームケース”の魅力。長尾製作所の新モデルは裏面コネクターにも対応

【新装第9回/通算第87回】「オープンフレーム ver.ATX 裏配線対応モデル」でPROJECT ZEROマザーを試す text by 竹内 亮介

2025年7月17日 09:00

最近のPCケースは、強化ガラス製パネルやピラーレス構造を積極的に採用した“内部に組み込んだパーツをカッコよく見せる”製品が人気だ。こうした見栄えの追求をさらに進めたのが、「オープンフレームケース」である。ほとんどのオープンフレームケースでは、前面/背面パネルや側板、天板がないので、あらゆる角度からじっくりとパーツを眺めて楽しめる。

今回紹介する長尾製作所の「オープンフレーム ver.ATX 裏配線対応モデル」も、その名の通りオープンフレームケースの一種だ。最大の特徴は、最近増えてきた「裏面コネクター採用のマザーボード」を利用できるように設計されていることである。筆者のように頻繁に作例を作ったり、マザーボードなどの動作を検証したりする機会の多いユーザーにとってもかなり気になるデザインの製品だ。

分割された部品を自分で組み立てるケース

長尾製作所は精密板金加工を手がける老舗の企業で、オープンフレームケースの他、ケースファンのマウンター、ビデオカードのステイ、拡張スロットに組み込めるケースファンなど、自作ユーザーからすると「かゆいところに手が届く」ユニークで便利なアイテムを多数ラインナップしている。

キーボードや簡易水冷型CPUクーラー、ビデオカードなどをディスプレイして楽しむスタンドなど、普通のパーツメーカーではまず見かけないアイテムが多いので、Webサイトのラインナップを見るだけでも楽しい。

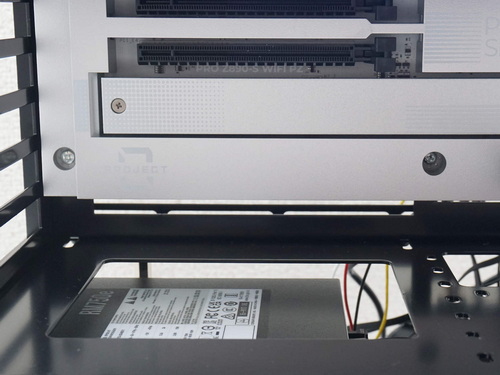

オープンフレーム ver.ATX 裏配線対応モデルでは、従来モデルと比べるとマザーボードベース部分を大幅にリニューアルしており、大胆な肉抜きが行われている。これは軽量化ではなく、MSIの「PROJECT ZERO」シリーズなどで展開されている裏面配線対応マザーボードを利用できるようにする仕組みだ。

裏面配線対応マザーボードでは、各種コネクターをマザーボードの裏面に装備する。こうしたコネクター用のスペースを、マザーボードベースの肉抜きによって確保しているわけだ。

このほか、42cmクラスまでのラジエータに対応する簡易水冷型CPUクーラー用マウンターや、ビデオカードを垂直方向で設置するためのマウンターも同梱するなど、徹底してパーツの美しいデザインを楽しむための設計となっている。実売価格は21,000円前後。

| フォームファクタ | ATX |

| 前面USB | なし |

| 標準搭載ファン | なし |

| 搭載可能ファン | 14/12cm角×3 (簡易水冷型CPUクーラー用マウンター) |

| 搭載可能 ビデオカード長 | 制限なし |

| 搭載可能 CPUクーラー高 | 制限なし |

| 搭載可能 ラジエータ長 | 42cmクラス (簡易水冷型CPUクーラー用マウンター) |

| ベイ | 3.5インチシャドー 1基、 2.5インチシャドー 2基 |

| 本体サイズ (W×D×H) | 235×485×518mm |

| 重量 | 約3.6kg |

| カラー | ブラック |

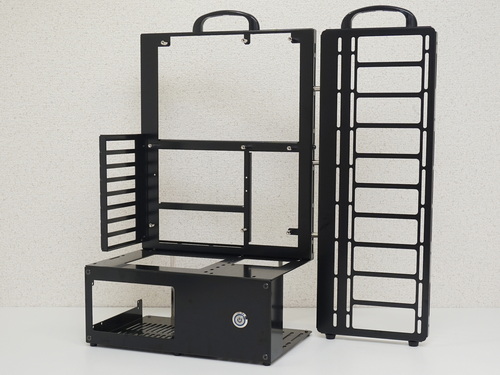

届いたパッケージには、各部品が分割された状態で入っており、自分で組み立てることになる。利用するネジや部品を組み立てる順番、パーツを組み込む最適なタイミングなどをマニュアルで詳しく解説しているため、組み立ては問題なく行えた。

マザーボードベースの肉抜きがスゴイ、電源の組み込みに注意

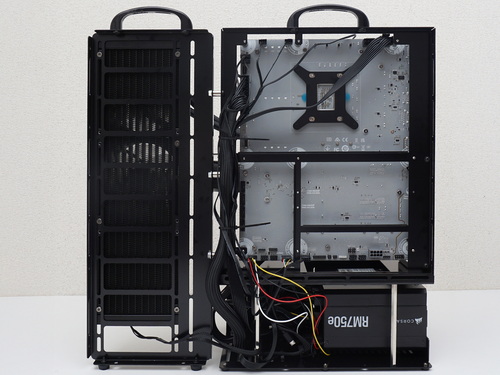

下の写真が組み立て後の状態だ。

簡易水冷型CPUクーラー用のマウンターは、左右どちらに設置することも可能だ。見た目のバランスを考えると、この写真の通り右側のほうがオススメ。長さが31.5cm以上のビデオカードでは、簡易水冷型CPUクーラーのファンがビデオカードと干渉する可能性がある。ただしマウンターのプレートを挟み込むようにしてファンとラジエータを固定することで、こうした干渉を防げる。

マザーボードベースはほとんどのエリアが肉抜きされた状態になっており、裏面コネクター配線用の穴が開いているというより「細い支柱でマザーボードベースを支えている」ような印象を受ける。肉抜きした部分は折り曲げ加工が施されており、長尾製作所のWebサイトによると、この加工により十分な強度を確保しているということだ。

実際に触った印象としてもかなりがっちりとしており、グラグラと揺れたり、ちょっとひねるだけでも簡単に歪んだりということはなく、剛性は十分に確保されているように感じた。

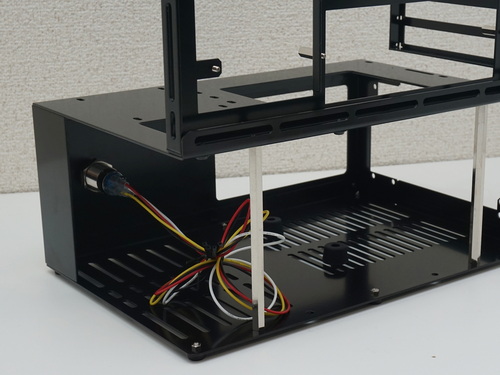

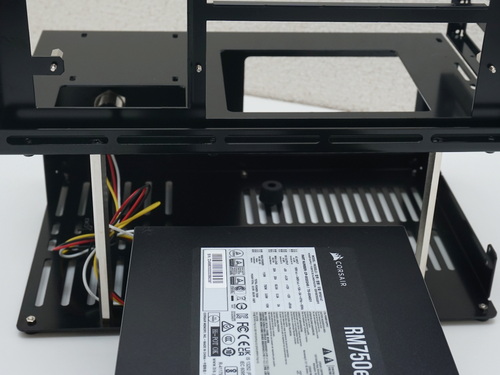

ただ電源ユニットの組み込みにはちょっとした注意が必要だ。というのも、マザーボードベースは背面近くに組み込む2本の支柱で支えられている。そしてこの支柱がジャマになるため、奥行きが長い電源ユニットを背面から入れることは難しい。

また裏面側(右側面)には、奥まったところに電源ボタンユニットの突起やそのケーブルがあるため、こちらから差し込むことも事実上不可能に近い。こうした構造なので、マニュアルでも組み立て途中で電源ユニットを固定するよう指定している。

ただ、この2本の支柱の間には約17cmの隙間がある。奥行きが14~15cmまでのコンパクトな電源ユニットなら、オープンフレーム ver.ATX 裏配線対応モデルを組み上げた後でも電源ユニットを内部に入れることは可能だった。奥行きが17cm以上の電源ユニットを利用したい場合は、マニュアルの手順に従ったほうがよいだろう。

メインパーツのイルミネーションをじっくり眺めて楽しめる

実際に各パーツを組み込んだ写真は下の通り。メインパーツを平面的に組み込む構造のため、通常のPCケースだと隠れやすい簡易水冷型CPUクーラーもしっかり見えるし、電源をオンにすると各所に組み込まれているLEDが点灯し、美しい雰囲気を醸し出す。MSIのPROJECT ZEROマザーボード「PRO Z890-S WIFI PZ」を組み合わせていることもあり、見えるケーブルも少なめだ。

| カテゴリー | 製品名 |

| CPU | Intel Core Ultra 7 265K(20コア20スレッド) |

| マザーボード | MSI PRO Z890-S WIFI PZ(Intel Z890) |

| メモリ | CFD販売 W5U5600CS-32G (PC5-44800 DDR5 SDRAM 16GB×2) |

| ビデオカード | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black Edition 16GB GDDR6X |

| SSD | Western Digital SN850X NVMe SSD WDS100T2X0E[M.2(PCI Express 4.0 x4)、1TB] |

| 電源ユニット | Corsair RM750e(750W、80PLUS GOLD) |

| CPUクーラー | Lian Li Industrial Galahad II Trinity LL-GA2-360-BK (簡易水冷型、36cmクラス) |

ビデオカードの補助電源ケーブル、そして今回試用した簡易水冷CPUクーラーが水冷ヘッドから複数のケーブルを引き回す必要があるタイプだったため、細かく見てみればケーブルが気になるところはまだ残っている。しかし通常の作例と比べれば圧倒的にスッキリとしている。裏面配線対応マザーボードは、こうしたオープンフレームケースにもマッチしているように思う。

裏面の状況はこちらの写真のとおりだ。

中央のフレームにケーブルタイを通せるスペースがあるので、電源ケーブルなどをそこに集めて整理すれば、前面から隠して見えにくい状態にできる。余ったケーブルは少なめだが、電源ユニットスペースの空き空間に押し込んでしまえばこちらも隠せる。

冷却性能は十分、テスト前の仮組み用としても重宝する逸品

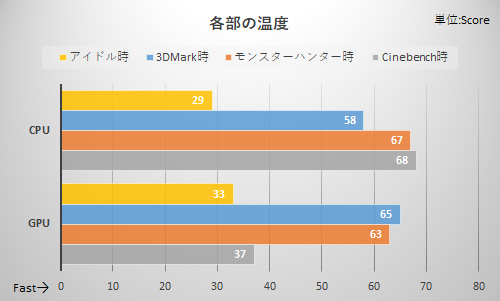

冷却性能を細かく評価するケースではないが、参考までにさまざまな状況でCPUとビデオカードの温度を計測してみた。起動後10分間の平均的な温度を「アイドル時」、3DMarkのTime Spy Stress Test中の最高温度を「3DMark時」、モンスターハンターワイルズ ベンチマークを30分ループ実行した時の最高温度を「モンスターハンター時」、Cinebench R23実行時の最高温度を「Cinebench時」としている。温度計測にはOCCT 14.2.1を使用した。

一般的なPCケースではケースファンによる強制的なエアフローがあるが、オープンフレームケースにはケースファンを別途設置しない限りない。そのため、本機の場合も冷却性能にはそれほど期待はしていなかったのだが、実際には今までテストしてきた大型ファンを複数搭載する冷却重視型のPCケースと、それほど大きな差はないと見てよい結果だった。少なくともエアコンで人間が過ごしやすい室温に保っている環境なら、問題なく利用できるだろう。

今まで見てきたように見栄えのよさと組み込みやすさ、そして冷却性能にも問題がないオープンフレーム ver.ATX 裏配線対応モデルだが、ほかのオープンフレームケースと比べるとやや小さめで、置き場所に困りにくいのもメリットだろう。優れたデザインのパーツたちをじっくりと眺めながらPCを使いたい、というユーザーにはぴったりのPCケースと言える。

また、筆者的には簡易テスト台として使うのも便利と感じた。今回のような裏面コネクター対応マザーボードでは、最小限のシステムで起動テストを行うときでも、一般的な環境よりも下準備がちょっと面倒なのだ。通常のテスト台に置くとマザーボード裏面コネクターが隠れてしまうし、机などに直置きすると裏面のピンヘッダーなどが接触してしまって危険だ。

そのため今までの作例記事の際には、マザーボードを箱の上に乗せるなどやや不安定な環境で下準備をしていた(コネクターやピンヘッダーが使えるように置く必要があるので、置き方にも工夫が必要)。しかしオープンフレーム ver.ATX 裏配線対応モデルがあれば、普通にテスト台を使っているような感覚で作業できる。もちろんこうしたメリットは、特定の職業の人にこそ響くものであることはよく分かっているが、自作PCに関わるライターや編集者ならきっと同感してくれるものと思う。

もちろん、裏面コネクター対応モデルも含め、マザーボードをとっかえひっかえするほどのディープなPC自作ファンの皆さんにもオススメ。