2025年8月19日 09:00

Windows 10のサポート終了は10月14日。この記事を書いている8月時点ですでに2ヶ月少々に迫っている。予算抑えめでWindows 11環境を手に入れるための選択肢のひとつとして“中古PC”を、という提案を過去にしているが、Windows 10のサポート終了が近づく現在、中古PCの販売サイトでは、Windows 11にアップグレードできないPCの取り扱いが縮小・終了しているケースが増えてきている。

一方でこのようなサイトでは、「実際にはWindows 11へのアップグレードが可能だが、Windows 10プリインストールのまま販売している」という中古PCも見受けられる(ショップのポリシーにもよるので、購入を検討する場合は要確認)。そこで本稿では、実際に中古で購入した「Windows 11にアップグレード可能なWindows 10 PC」のWindowsをアップグレードする手順について、スクリーンショットとともになるべく分かりやすく解説していく。

検証に使用したPCはQualitで購入

今回Windows 11にアップグレードするのは、すでにWindows 11非対応PCの取り扱いが終了しているQualitで購入したリファービッシュPCだ。Qualitで販売中のWindows 10 PCについては、原則としてWindows 11へのアップグレードが可能とのことなので、Windows 11へのアップグレードを目的に中古PCを探すにはもってこいだが、作業自体は自力で行う必要がある。

| 製品名 | HP ProDesk 600 G5 SF |

| CPU | Core i5-9500(6C/6T) |

| メモリ | DDR4-2666 8GB×1枚 |

| グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 |

| ストレージ | M.2 NVMe 256GB |

| OS | Windows 10 Pro 64bit版 |

なお今回は、購入した製品のSSDを検証用にバックアップするために、別途SSDを1台用意して使用している。

Windows 11へのアップグレード方法が分からないという方のために

さて、Windows 11のアップグレード手順についてはMicrosoftの「Windows 11 のアップグレードの準備」ページに記載されている。かなり詳細に記載されているので、ここでは重要なところをピックアップして解説する。

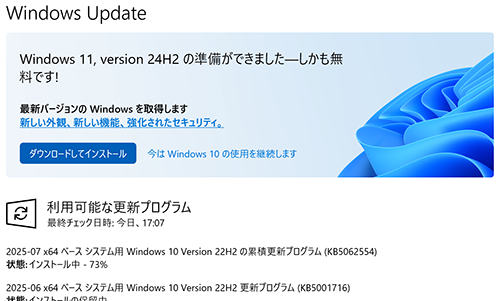

【Step0】Windows Updateからアップグレードを始められる場合

Windows 10の「設定」アプリで「Windows Update」を開いたときに、「Windows 11, version xxxの準備ができました」という枠が表示されているなら、ここの「ダウンロードしてインストール」をクリックするのがスマートだ。クリックした後は、次項【Step1】を飛ばして、【Step2】を読み進めていただきたい。

「準備ができました」が表示されるのは主にハードウェア構成が確認済みのメーカー製PCが中心で、環境によってはいつまで待ってもこの表示にならないというケースも少なくない。「アップグレード方法が分からない」の理由はこのあたりにあるのではないだろうか。もしこの表示が出なかった場合は、自力でアップグレードを開始する必要があるので、次項【Step1】に進む。

【Step1】Windows 11のアップグレードを“手動で”準備する

Windows Updateに「準備ができました」が表示されない場合には手動でアップグレードを開始する必要がある。その手順を追っていこう。

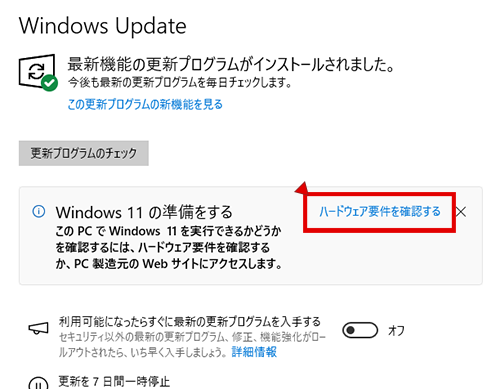

Windows 11のハードウェア要件を確認できていないPCでは、Windows Updateの画面の「更新プログラムのチェック」ボタンの下に「Windows 11の準備をする」という枠が表示される。この場合は、その右に「ハードウェア要件を確認する」というリンクがあるので、これをクリックしよう。

「ハードウェア要件を確認する」という文字部分をクリックするとWebブラウザーが起動し、Microsoftの「Windows 11の仕様、機能、コンピューターの要件を確認する」ページが表示される。もしWindows Updateに「ハードウェア要件を確認する」が表示されないという方は上記リンクを直接開いて確認しよう。

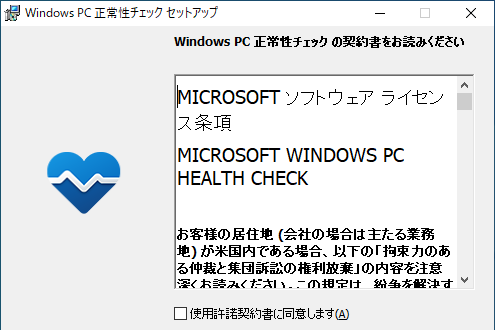

このページにはWindows 11の特徴からアップグレードの際に満たさなければならないハードウェア要件まで、かなり詳細に記載されている。ご興味のある方は読んでいただくとして、ここでは冒頭にある横に5つ並んだアイコン部分に注目。5つ並んだアイコンの右端のもの、「PC正常性チェック」をクリックして「PC正常性チェックアプリ」をダウンロードしよう。

「PC正常性チェックアプリ」をインストール、起動することでお手元のPCがWindows 11にアップグレードできる状態にあるか確認できる。

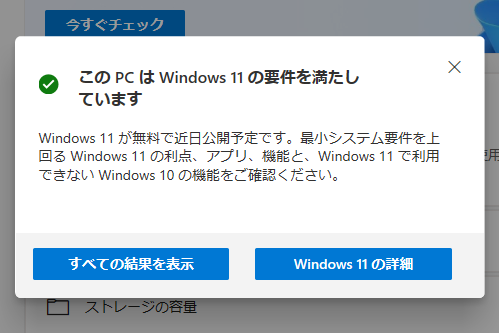

緑色の「v」(チェックマーク)はWindows 11の要件を満たしている証。以降に続くアップグレード作業に進むことができる。一方、黄色の「!」マークや赤色の「×」マークが表示されたらWindows 11の要件を満たしていないことになる。今回検証用に用意したリファービッシュPCはWindows 11に対応しているので、ここでは問題は発見されなかった。

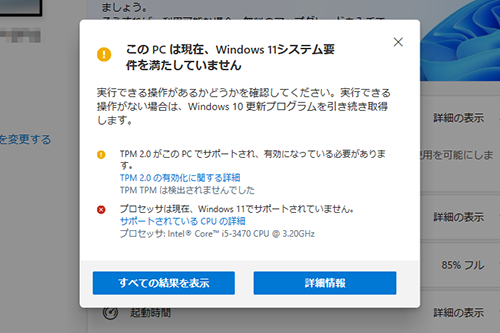

【参考】Windows 11の仕様を満たさないPCでの診断例

参考までに、10年以上前のPCにWindows 10をインストール、PC正常性チェックアプリを実行した際のスクリーンショットを掲載する。「!」はTPM 2.0非搭載を、「×」はCPUが古すぎてWindows 11の要件を満たしていないことを、それぞれ意味している。

また、Windows 11のハードウェア要件も掲載する。

| CPU | 1GHz以上で2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSoC |

| メモリ | 4GB |

| ストレージ | 64GB以上 |

| システムファームウェア | UEFI、セキュアブート対応 |

| TPM | トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) バージョン 2.0 |

| グラフィックスカード | DirectX 12以上(WDDM 2.0ドライバー)に対応 |

| ディスプレイ | 対角サイズ9インチ以上で8ビットカラーの高解像度(720p)ディスプレイ |

| インターネット接続と Microsoftアカウント | Home、ProともMicrosoftアカウントが必須 |

Windows 11へのアップグレードの可否で特に引っかかりやすいのが、CPUとTPMの2項目だろう。パフォーマンスだけでなく、最新のセキュリティ機能に対応できるかどうかがポイントなのだが、これらを自力で調べたり対応状況を“自力で”判断するのは、正しい知識とそれなりの手間が必要になる。その点を考慮すると、クリックすれば一発で判定できる「PC正常性チェックアプリ」は、手間いらずでオススメというわけだ。

【Step2】「Windows 11 インストール アシスタント」でアップグレードを開始する

最近のWindowsのアップグレード作業は、過去のものと比べると安定性が格段に向上しているほか、「PC正常性チェックアプリ」のように、事前に要件を確認するプロセスを挟むことでもトラブルの発生を抑えている。しかし、PCの使い方やパーツ構成の差異もあるため、いつでもどこでも100%トラブルフリーとは言い切れない。ここからの作業の前にバックアップ(可能ならシステム全体、難しければ最低限重要データだけでも)などの安全策を講じておくのがベストだ

Windows 11の要件を満たしていることを確認できたら、いよいよアップグレード作業に進もう。……と言っても「Windows Update」や「PC正常性チェックアプリ」はここでお役御免だ。これらのウィンドウは閉じてかまわない。

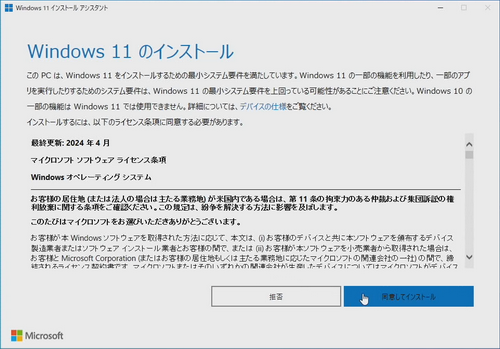

まずWebブラウザーで「Windows 11 のダウンロード」ページを開き、ここにある「Windows 11 インストール アシスタント」の直下にある「今すぐダウンロード」をクリックすると、同名のツールがダウンロードされる。お使いのPCを、現在入っているアプリやデータを残したままWindows 11にアップグレードする場合は、これを利用するのが手っ取り早い。

なお、これを機にクリーンインストールしようという場合はさらに下に「Windows 11 のインストール メディアを作成する」という別の方法があるので、機会を改めて紹介したい。

ダウンロードができたらそのexeファイルを実行しよう。最初に表示されるライセンス条項を確認し、「同意してインストール」ボタンをクリックして次のステップに進む。

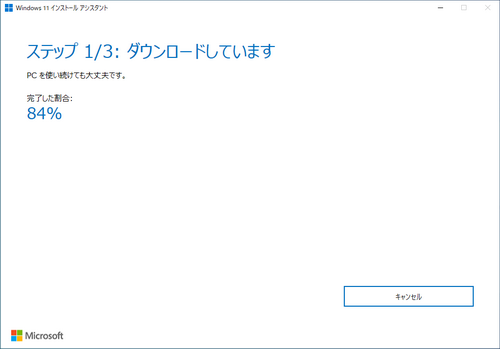

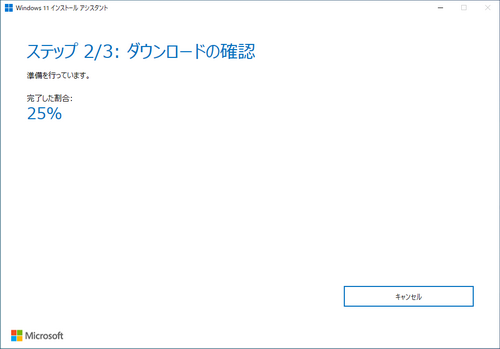

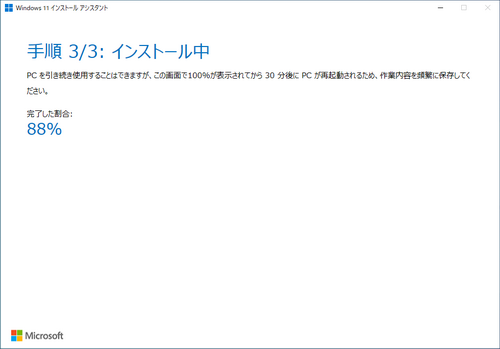

この後はあまり細かく説明するところがない。というのも、ほとんどの工程が自動で進行するためだ。ダウンロード→ダウンロードの確認→インストールという3つのプロセスがあるが、ユーザーはそれを見守るだけでOKだ。

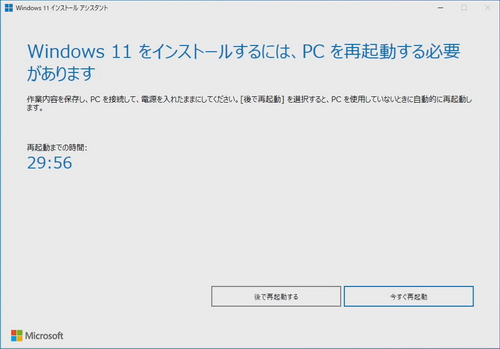

インストールプロセスが完了すると、再起動を促す画面になる。この画面でも、ユーザーが意図的に「後で再起動」、「今すぐ再起動」を押さないかぎり、30分後自動的に再起動する。極端な話、作業が始まったらしばらく放ったらかしでも大丈夫だ。

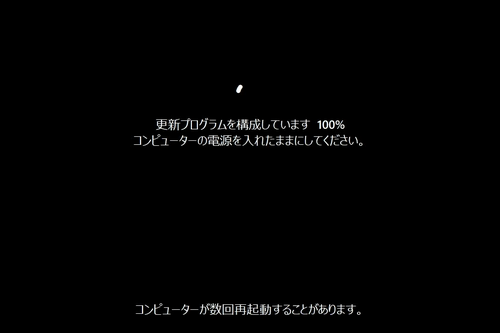

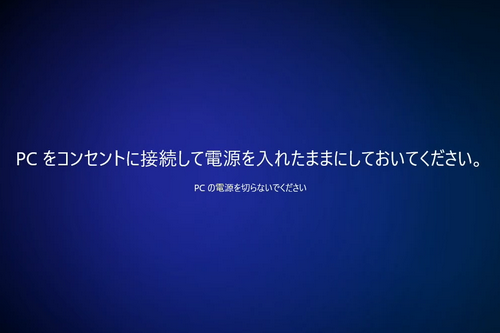

画面の移り変わりを紹介しておこう。再起動後はまず「更新プログラムを構成しています ○○%」といった画面が表示される。Windows Update後の再起動時などによく見る画面だ。そして100%まで進行すると再起動がかかる。

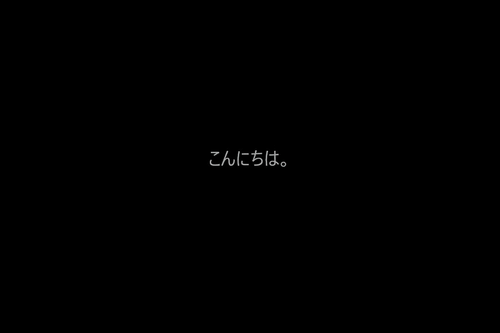

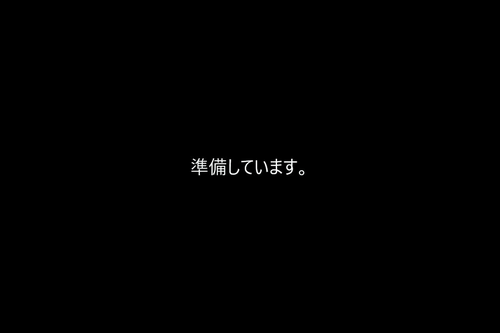

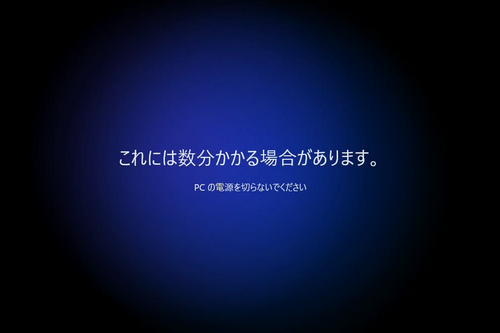

再起動後の画面には「こんにちは」や「準備しています」といったものが表示される。Windowsの初回セットアップ時や大型のWindows Update時に見られる画面だ。続いて表示される「これは数分かかる場合があります。PCの電源を切らないでください」、「PCをコンセントに接続して電源を入れたままにしておいてください」という画面の指示に従いつつ「もう少しで完了です」画面を待とう。

一瞬の暗転後、晴れてWindows 11のデスクトップが表示される。アップグレード作業はこれにて完了だ。

今回用いたPCでは所要時間約1時間40分。ほぼ自動進行にお任せでOK

お手元のPCの性能やインターネット回線速度による違いはあるためあくまでも参考程度だが、今回、Windows 11へのアップグレードに要した時間は、「PC正常性チェックアプリ」をダウンロードするところからWindows 11のデスクトップ画面表示までで約1時間40分だった。

とはいえ先に触れたとおり「Windows 11 インストール アシスタント」によるアップグレード作業はほぼ自動進行だ。最初から最後までPCにつきっきりでいる必要もあまりない。寝る前にスタートして朝起きて確認でもよいし、家を出るときにスタートして帰宅してから確認するでもよい。そう考えれば、すきま時間を利用してアップグレードできる簡単さと言える(ただし、100%成功するとは言い切れないので、データのバックアップなど、いざというときの備えは考えておきたい)。

さて、アプリ&データを残したままでのWindows 10→Windows 11アップグレード方法について説明してきたが、いかがだろうか。Windows歴が古い方ほど過去のWindowsアップグレードで生じたさまざまな経験を思い出しがちだが、少なくとも手順はここまでラクになっている。筆者もあまり人のことは言えないが、「夏休み最終日の宿題状態」にならないよう、10月14日の期限までに余裕をもってアップグレードしておきたい。