トピック

Windows 11への更新はSSD換装前と後でどっちが正解?DELL XPS 13 9305のSSDとOSをアップグレード

Samsung 990 EVO Plus 1TBで数倍高速化、空き容量も大幅アップ text by Windlass

- 提供:

- Samsung

2025年8月7日 00:00

2015年に発売されて以来、長期間にわたり使われてきたWindows 10だが、2025年の10月14日(火)にサポートが終了する。PCの買い替えやアップグレードのきっかけとなるタイミングでもあり、ノートPCであれば、OSアップデートに合わせ大容量SSDへの換装を行うユーザーもいるだろう。

OSアップデートと合わせSSDを換装する際、SSDの換装とOSアップデート、どちらを先にする方がより確実なのだろうか。OSアップデートのタイミングはそれほど多くないので、実際に試したことがある人は少ないだろう。そこで、今回のSSD換装レビューでは、OSアップデートのタイミングによってどのようなメリット/デメリットがあるのか確認してみた。DellのノートPC「XPS 13 9305」を例に、SSDの換装方法と合わせて検証結果を紹介しよう

※ノートPCの分解行為やパーツの換装はメーカー保証外の行為となります。この記事を読んで行った行為によって、仮に損害が発生しても弊誌および、メーカー、販売ショップはその責を負いません。

13インチ/Core i5搭載ノートDell XPS 13 9305をアップグレード

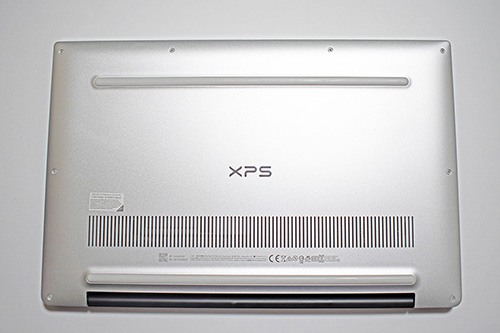

今回SSD換装と合わせてOSアップデートも行うのは、2021年に発売されたDELL XPS 13 9305。13.3インチ/フルHDの液晶を搭載したモデルで、CPUは4コア8スレッドのCore i5 1135G7、メモリは8GB、SSDは256GBといった仕様のモデル。

インターフェースはUSB 3.2 Gen2 Type-C×1ポート、Thunderbolt 4×2ポートを搭載。どのポートもPower Delivery対応とされている。

SSDの容量が256GBだと、アプリケーションをインストールしたり適当にデータを保存したりするだけでも空き容量は心許なく、うまく節約しながら運用することが求められる。

また、Windows 11にアップデートする際には最低9GBの空き容量が要求され、環境によってはより多くの空き容量が必要とされる。後述するが、今回テストした環境ではアップデートで35GBほどの容量が使われていたので、50~100GBほどの空き容量があった方が良いだろう。

| DELL XPS 13 9305 | |

|---|---|

| CPU | Core i5-1135G7(4コア/8スレッド/最大ブースト時4.2GHz) |

| メモリ | LPDDR4X-4267 8GB |

| ストレージ | M.2 NVMe SSD 256GB |

| GPU | Intel Iris X Graphics |

| ディスプレイ | 13.3インチ/1,920×1,080ドット |

| OS | Windows 10 Home |

7GB/sクラスの高コスパSSD「Samsung 990 EVO Plus」の1TBモデルを換装用に用意

換装作業に移る前に、PCに元々搭載されていたSSDと換装に使用するSSDを紹介しておこう。

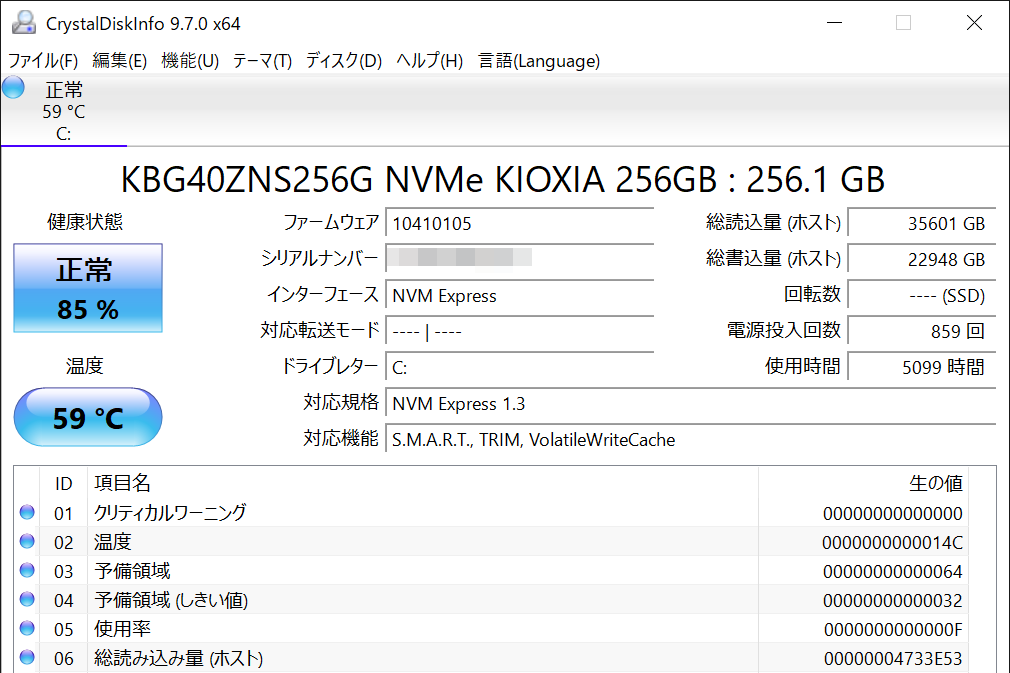

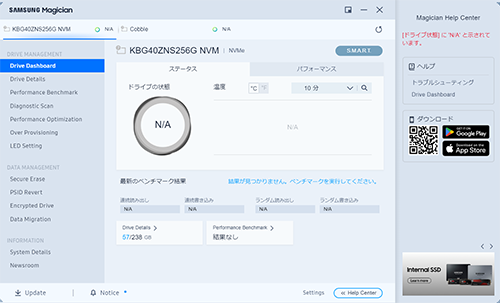

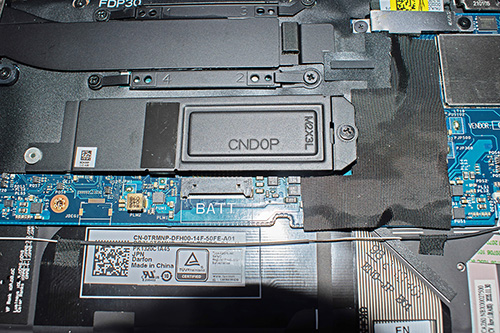

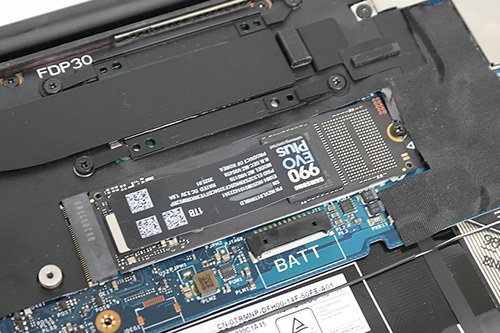

DELL XPS 13 9305標準搭載のキオクシア KGB40ZNS256G

今回使用しているDell XPS 13 9305に搭載されていたSSDは、キオクシアのKGB40ZNS256G。PCIe NVMe Gen3x4に対応した256GBのM.2 SSDで、サイズはM.2 2230。M.2 2230はポータブルゲーミングPCなどに使用されることが多い小型のSSDだ。

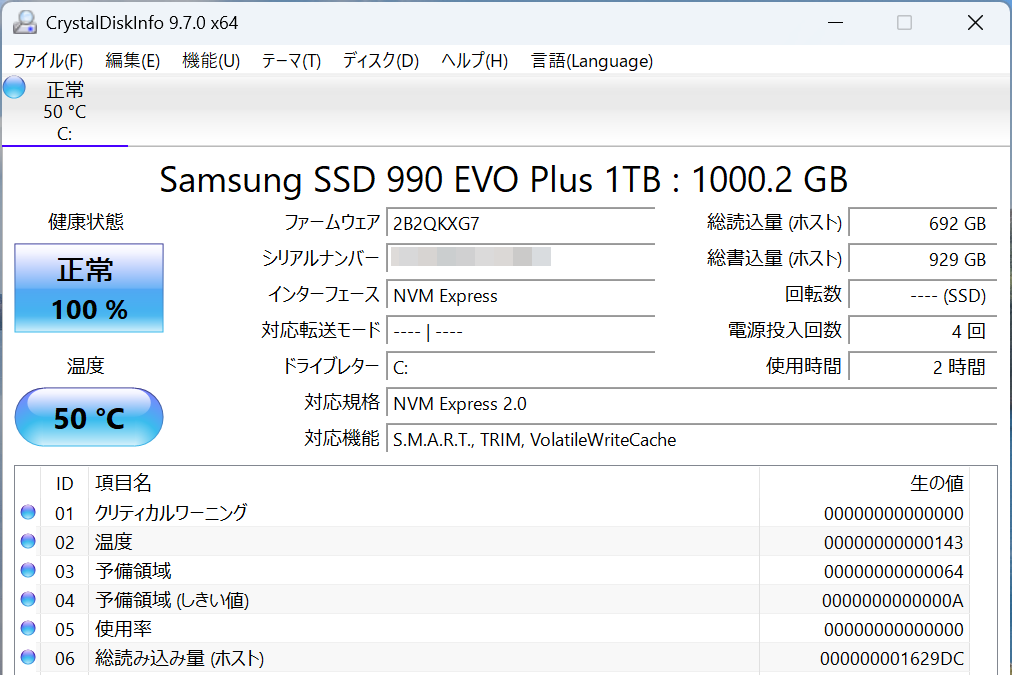

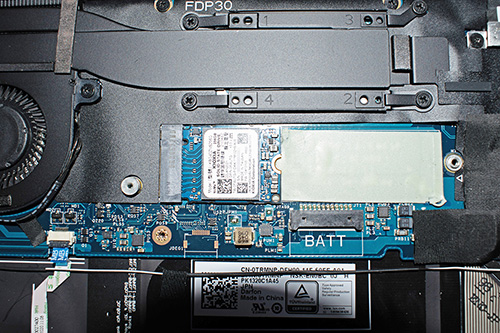

換装用SSDのSamsung 990 EVO Plus 1TB

換装用SSDとして今回用意したのは「Samsung 990 EVO Plus」の1TBモデル(MZ-V9S1T0B-IT)だ。238層のTLC V-NANDを採用し、最大転送速度は7,150MB/s、インターフェースはPCIe 5.0x2/4.0x4対応。コントローラーとNANDは共にSamsung自社製で、安定した品質を確保している。価格は1TBモデルで9,780~10,870円前後と、今回のような換装目的にも選びやすい価格帯の製品だ。容量は4TBまで用意されているので、予算があればより大容量のモデルを選んでも良いだろう。

高速なM.2 SSDは使用中に発熱が大きくなることが知られているが、世代の進んだM.2 SSDである990 EVO Plusはそこまで発熱が大きくない。加えて、ヒートスプレッダーラベルを採用することで放熱性も高めている。冷却性能に制約があるノートPCなどで使用するのであれば、こうした熱処理に関する部分も気にしたい。

| Samsung 990 EVO Plus | |||

|---|---|---|---|

| 型番 | MZ-V9S1T0B-IT | MZ-V9S2T0B-IT | MZ-V9S4T0B-IT |

| 容量 | 1TB | 2TB | 4TB |

| SSDコントローラー | Samsung自社製コントローラー | ||

| 記憶素子 | Samsung V-NAND TLC | ||

| キャッシュメモリ | HMB(Host Memory Buffer) | ||

| シーケンシャルリード | 7,150MB/s | 7,250MB/s | 7,250MB/s |

| シーケンシャルライト | 6,300MB/s | 6,300MB/s | 6,300MB/s |

| ランダムリード | 850,000IOPS | 1,000,000IOPS | 1,050,000IOPS |

| ランダムライト | 1,350,000IOPS | 1,350,000IOPS | 1,400,000 IOPS |

| 耐久性 | 600TBW | 1,200TBW | 2,400TBW |

| 平均故障間隔 | 150万時間 | ||

| インターフェース | PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2、NVMe 2.0 | ||

| 保証期間 | 5年間 | ||

OSのデータクローニングからSSD換装までの手順を紹介Windows 11へのアップデート方法も再確認

今回はOSアップデート前にSSD換装を行うケースと、OSアップデート後にSSD換装を行うケースの両方を紹介するが、どちらの手順でもOSのクローニングとSSD換装の作業自体は同じ工程となる。まずはOSのクローニングとSSDの換装の手順を紹介しておこう。

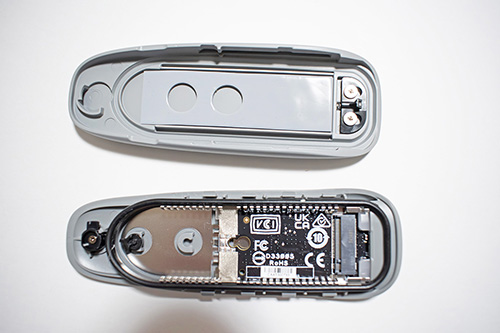

換装用のSSDを外付けケースに搭載、OSのクローニングを準備

SSDの換装を行う際にはOSのクローニングを行うことになるが、ノートPCであれば大多数の環境で外付けSSDケースを使用することになるので、まずは外付けケースを用意しよう。

今回はASUSのCobble SSD Enclosureを用意。USB 3.2 Gen2接続対応のモデルで、SSDは4TBまでのNVMe/SATA SSDをサポートしている。SSDの着脱も簡単な機構のモデルで、ドライバーレスでSSDの組み込みが可能。SSDケースを選ぶ際は、対応インターフェースの速度だけでなく、SSDの取り付けが簡単かどうかといった部分も見ておくと快適に使える。

※M.2 SSD用の外付けケースの注意点

M.2 SSD用の外付けケースは、NVMeのみに対応したモデル、SATAのみに対応したモデル、NVMe/SATA両対応のモデルがある。購入時には使用するSSDに合わせ対応したモデルを購入しよう。

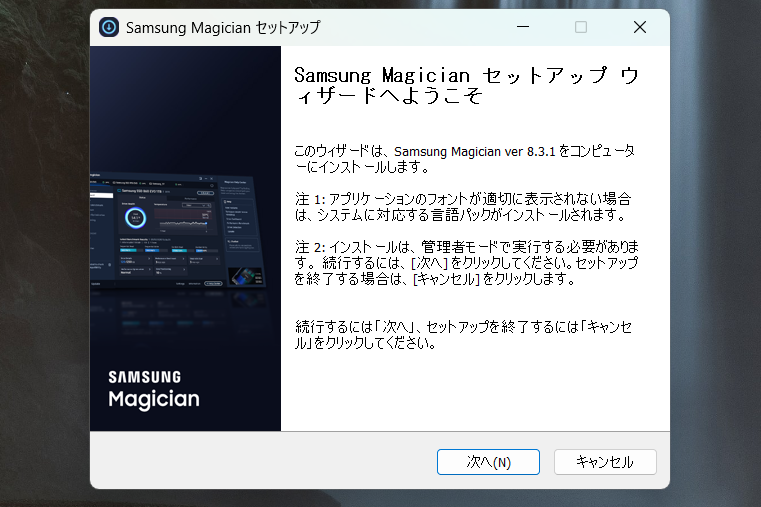

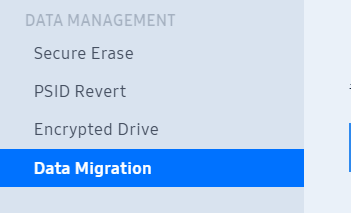

OSのクローニングはSamsung Magicianで簡単かつ確実に

Samsungは自社製SSD向けにユーティリティソフトである「Magicianソフトウェア」を無償で公開している。OSのクローニングだけでなく、ドライブの状態やパフォーマンスの確認、最適化やファームウェアの更新などが可能だ。

まずはSamsungのウェブサイトからMagicianソフトウェアをダウンロードして導入しよう。

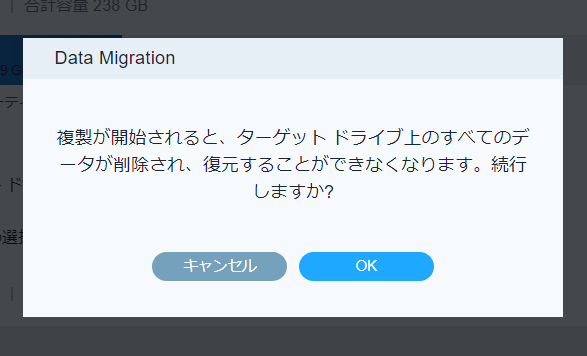

Magicianソフトウェアには様々な機能が用意されているが、今回はOSデータのクローンを行うので、「Data Migration」の項目を選択し、クローニング作業に入ろう。作業自体は項目を選択していくだけなので簡単だ。

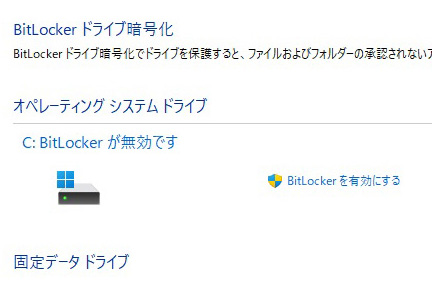

後述するが、OSのクローニングはストレージのデータ暗号化が有効になっていると正常に行うことができない。Windowsであれば「BitLocker」(デバイスの暗号化)が有効になっている場合、一度無効にしてから作業を行う必要がある。MagicianソフトウェアでOSのクローニングを行う場合、データが暗号化されている場合は警告が出るので、必要に応じて対応してもらいたい。

※ドライブを暗号化するBitLockerに注意!

今回の環境ではドライブの暗号化が行われていない環境だったので問題なかったが、暗号化されている場合はOSのクローニングが正常に行えない。一見作業が完了したとしても、動作しない状態のクローンが作成されるので注意しよう。Magicianソフトウェアの最新版では、暗号化を検知した際にはData Migrationを起動しないセーフティ機能が備わっている。OSインストールドライブが暗号化されていた場合は、暗号化を解除してから作業を進めて欲しい。

デバイスの状況や暗号化の有効/無効を切り替えるには、Windowsの「設定」内から「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「Windowsセキュリティ」の項目内の「Windows セキュリティを開く」のボタンを押す。Windows セキュリティの設定画面が開くので、その中から「デバイス セキュリティ」を選ぶと「データの暗号化」の項目があるので、その下にある「BitLocker ドライブの暗号化を管理する」または「デバイスの暗号化を管理する」を選択すると操作が可能になる。BitLockerかデバイスの暗号化が有効になっていれば、無効化することでOSのクローニングが行えるようになる。

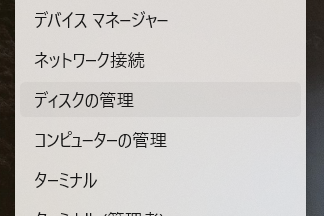

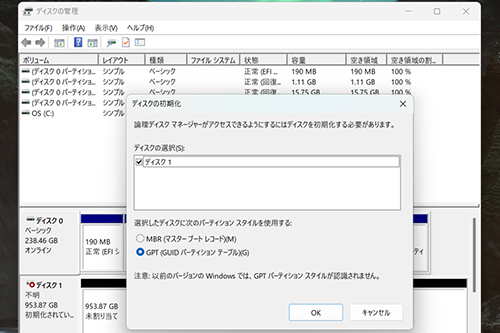

※新品のSSDを購入したらまずはフォーマットを

今回は換装なので問題ないが、空きスロットにSSDを増設してアップグレードを図ることもあるだろう。新品の内蔵用SSDは未フォーマット状態で販売されており、PCに搭載した際にそのままでは使用できない。PCに搭載後は、Windowsの「ディスクの管理」を開いて「ディスクの初期化」と「フォーマット」を行う必要があることは覚えておこう。購入したSSDがPCに認識されないという話をたまに聞くが、フォーマットされていないだけということもあるので、SSDがWindowsに認識されないときはチェックしてみてもらいたい。

「ディスクの管理」に表示されない場合は別の原因の場合があるので、接続の再確認、初期不良などの可能性も視野にチェックをしてもらいたい。

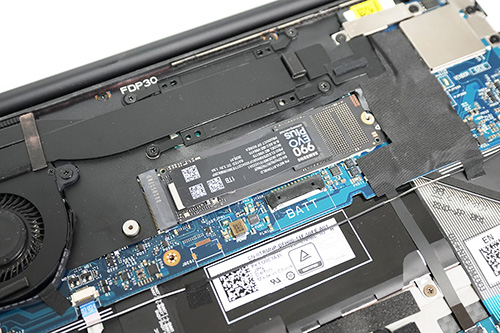

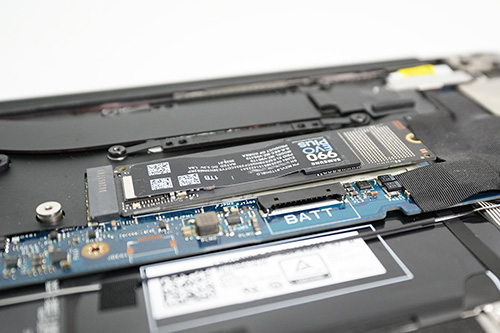

SSD換装手順、換装自体は難易度低め

SSDの換装はPCをシャットダウンし、完全に電源が切れた状態で行う必要がある。機器の破損や故障を防ぐため、誤って休止などの状態で分解しないように気を付けよう。

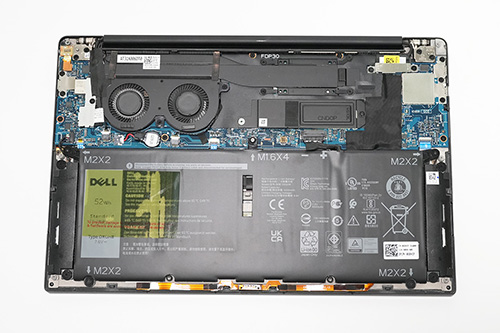

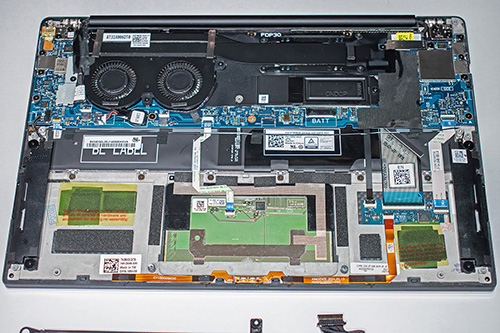

ノートPCの場合はバッテリーも完全にオフの状態で作業を行うのが望ましい。BIOSでバッテリーオフにできる機種もあるが、Dell XPS 13 9305はざっとBIOS項目を見た限り設定が見当たらなかったので、今回はバッテリーを外してから作業することにした。

なお、Dell XPS 13 9305は修理やパーツ換装のためのサービスマニュアルがPDFファイルで公開されており、分解の手順がわかりやすい。SSDの換装を行う際はマニュアルを参照しながら行ってもらいたい。

SSDの換装作業自体は比較的容易。工具は、背面カバーを外すためのT5のトルクスドライバーと、SSDやバッテリーを外すための精密ドライバー、背面カバーやバッテリーコネクタを外すためのオープナーがあれば行える。手順は以下の通りだ。

以上でSSD換装作業は完了。SSDへもアクセスしやすく換装の難易度自体は低い。なお、基本的にノートPCの分解はメーカー保証外の行為となるため、これにより故障した場合は保証が受けられない点に注意してほしい。

SSDの換装自体は簡単なのだが、1点だけ気を付けてもらいたい部分がある。もともと装着されていたSSD用のカバーが2230サイズのSSD用だった場合、違うサイズのSSDには装着できない。カバーと放熱板を兼ねたパーツなので、今回のように2280サイズのSSDに換装した場合はSSDの冷却性能が若干悪化することが予想される。

この部分のSSDカバーは別途入手が難しいパーツのようなので、SSDを換装する際はなるべく発熱が低いモデルを選びたい。1mm程度の厚さであればヒートスプレッダーが装着できそうなので、別途用意して装着するのが良いかもしれない。

※SSDを換装する前にFast Bootの設定を変更しよう

OSの起動を高速化する機能に「Fast Boot」があるが、SSD換装時はこの機能が原因で換装後に起動しなくなる場合がある。そうした場合は「Fast Boot」の機能を無効化して使用しよう。

DELL XPS 13 9305のBIOSにはFast Bootの項目が見当たらなかったが、PCによってはBIOSのメニュー内に「Fast Boot」に関する設定項目があるので、SSDを換装する前に無効化し、その後にSSD換装作業を行うとより万全な体制で進められる。

Windows 11へのアップデート方法を再確認

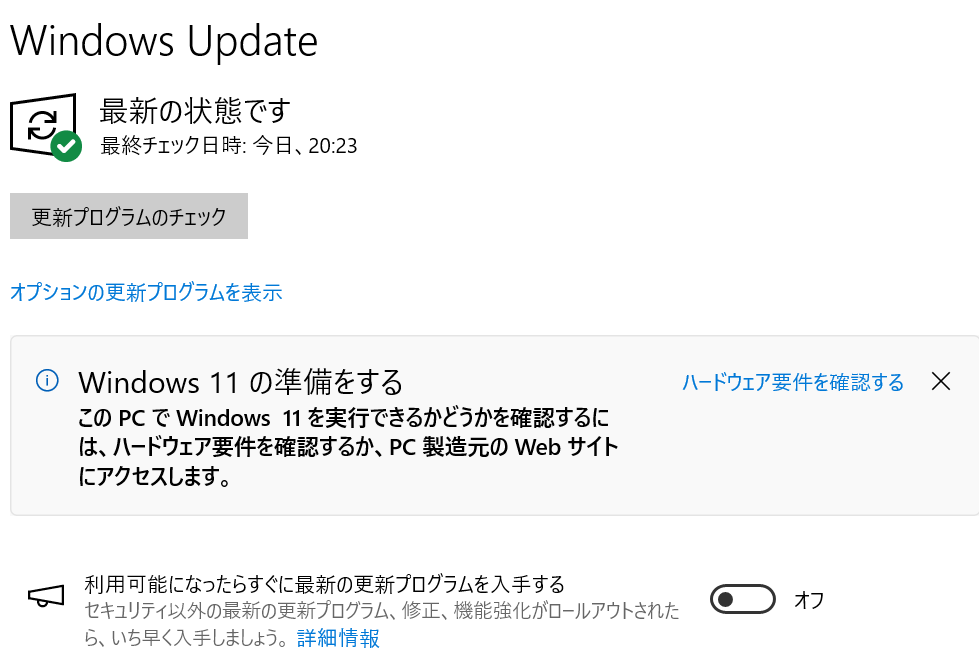

Windows 10からWindows 11にアップデートする方法はいくつかある。「Windows Update」から入手して行う方法と、「Windows 11 インストール アシスタント」を使用して行う方法が一般的だろう。

まず、Windows Updateを利用して行う方法だが、Windows Updateを実行した際にWindows 11をインストールする旨の画面が出ていればそのまま行える。アップデート自体はさほど難しくないのだが、Windows11をインストールする案内が表示されなければ実行できないので、環境によっては任意のタイミングで行えないことがあるのが難点と言える。

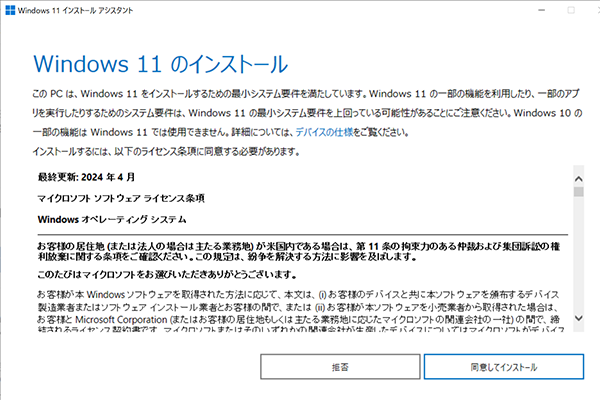

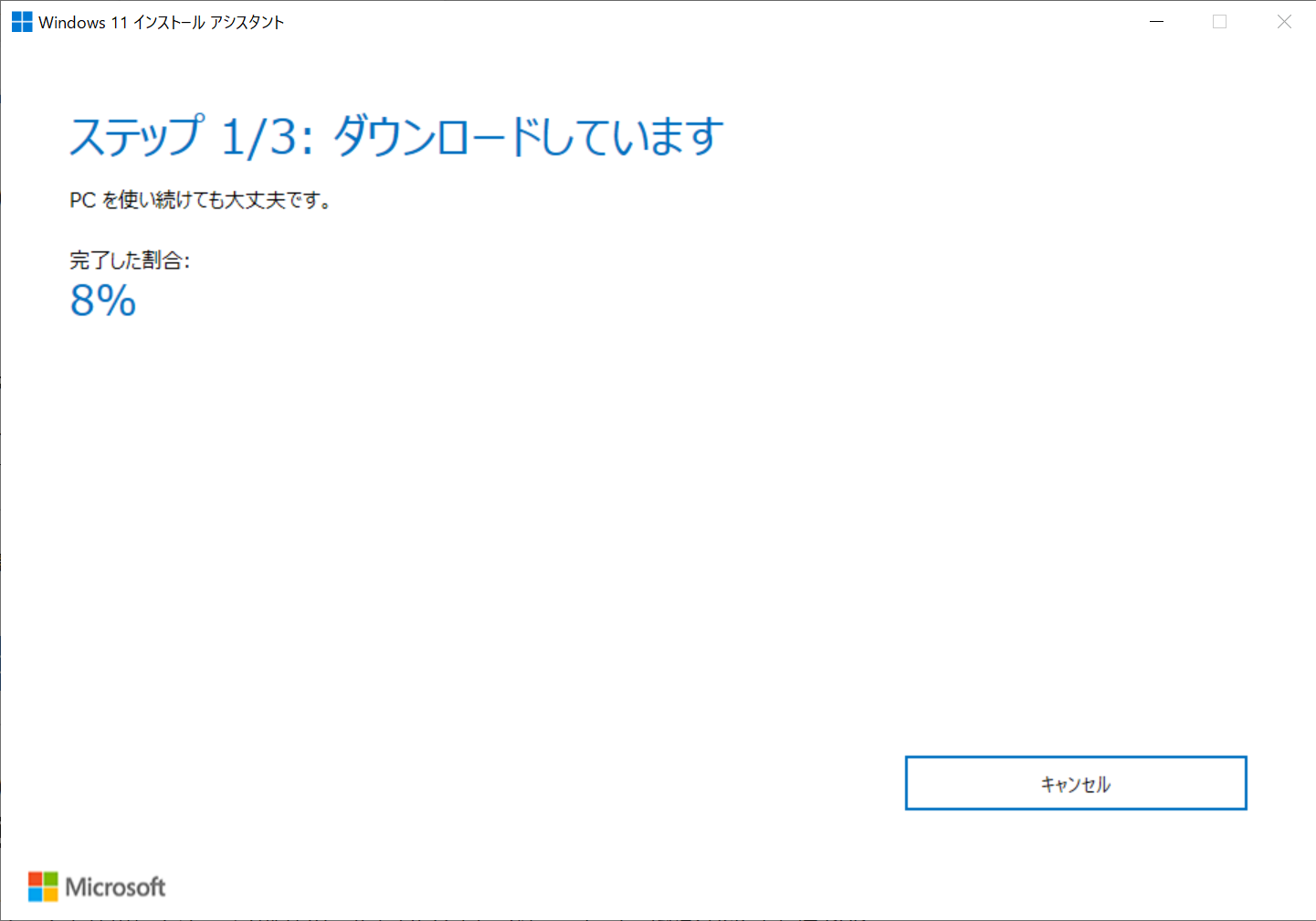

Windows 11 インストール アシスタントを利用したアップデート方法だが、これは「Windows 11 のダウンロードページ」からWindows 11 インストール アシスタントをダウンロードし、実行することで行える。

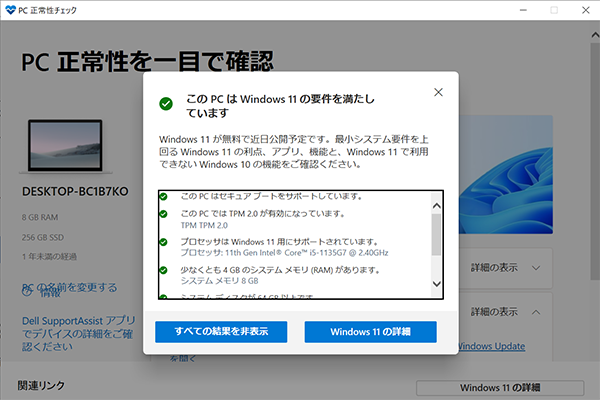

Windows 11 インストール アシスタントをインストールして進めていくと、「PC正常性チェックアプリ」でハードウェアがWindows 11のインストール要件を満たしているかチェックが行われる。要件を満たしていればそのままWindows 11へのアップデートが可能になる。手間は多少かかる部分はデメリットだが、ユーザーが任意のタイミングで実行できる点はメリットだ。

OSアップデートはSSDの換装前と換装後どちらが良い?実際に試してメリット・デメリットを確認してみた

SSDの換装とWindows 11へのアップデートを合わせて行う場合、どちらを先に行うかはユーザーが選択することになる。当然どちらの方法でも行えるのだが、今回は両方試してみてメリット・デメリットを確認してみた。実際に試してみると手間やリスクの面で意外と違いがあったので、確認してもらいたい。

先にOSをアップデートした後にSSD換装を行った場合

OSを先にアップデートする場合は、最初にWindows UpdateまたはWindows 11 インストール アシスタントを使用してアップデートを行い、その後にOSのクローニング作業を実行、最後にSSDの換装を行う手順になる。

OSアップデート自体も問題なく進行し、動作に問題もなかったのでOSデータのクローニングからSSD換装まで問題なく行えた。作業自体もスムーズに進み、何か気になるようなこともなかった。

メリット、デメリットを考えると、以下が挙げられる。

●メリット

- Windows 11が使用するPCで正常に動作するのかSSD換装前にわかる

- 事前にWindows 11環境をデータを選別してから行えるので、データ量を最小にして移行できる

●デメリット

- SSDの空き容量が少ない場合、OSアップデート前にファイルの整理などを行う必要がある

- SSDの速度が遅い場合はその分OSアップデートに時間がかかる場合がある

- 元々の環境が失われるため、トラブルがあった際に簡単には戻せない

SSD換装前にWindows 11が正常に動作するかしないのかが確認できるので、換装後に問題が発覚して作業が無駄になるようなことがないのが最大のメリットではないだろうか。また、事前に移行データを整理しておくと、OSデータのクローニングの時間を少し短縮できるといったメリットもある。

今回の環境では問題なかったが、デメリットもそれなりに存在する。Windows 11へアップデートする際にOS本体をダウンロードすることになるが、これは9GBの空き容量が最低限必要とされる。OS以外にもデータが移行されるためそれ以上に空き容量は必要となり、環境によっては事前にデータの整理を行う必要がある。今回の環境でも25GB前後アップデートのために容量が使用されていた。大容量SSDであれば無視できる容量だが、低容量のSSDを搭載しているPCなどでは、空き容量が足らずにアップデートできなくなる可能性もある。また、OSアップデートを先にしてしまうと、元の環境に戻せなくなることがあるのもリスクになる。何かあった際に元々のSSDに入れ替えれば初期状態に戻せるといった物理的なバックアップが失われるのもデメリットだろう。

SSD換装後にOSをアップデートした場合

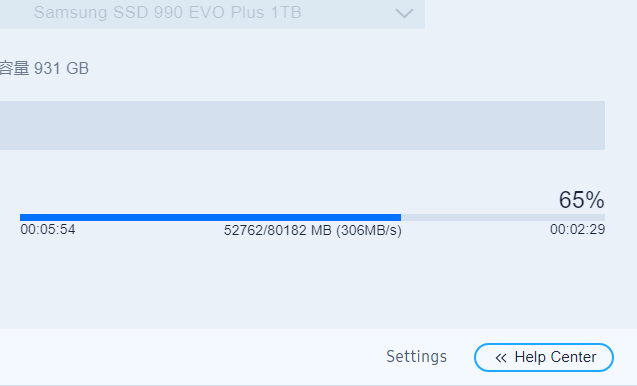

OSを後からアップデートする場合は、最初にSamsung 990 EVO Plus 1TBにOSのクローニングを行い、SSDの換装を済ませた後、最後にOSアップデートを行うといった手順になる。

今回使用したPCはWindows 11の要件を満たしていたこともあり、OSアップデートも引っかかるような部分は無くすんなり進行。SSDの換装からOSアップデートまで問題なく完了した。メリットとデメリットは以下あたりではないだろうか。

●メリット

- アップデートのための空き容量を考慮しなくてよい

- SSD高速化の分、作業が速く済む場合がある

- SSDが換装するPCで正常に動作するのかの判別がしやすい

- 元々の環境が換装前のSSDに残る

●デメリット

- SSD換装後にOSのアップデートが行えないことが判明した場合に作業が無駄になる

- Windows 11アップデート後に何かしら問題が発生した場合、SSDを換装前に戻さなければならない場合がある

SSD換装前に「PC正常性チェックアプリ」でWindows 11への対応の確認がとれているのであれば、基本的にはSSDを換装した後にOSアップデートする方がスムーズだ。下準備なども最小で済むのと、最悪、元のSSDに戻せば正常に動作する状態に簡単に戻せるメリットはかなり大きく、デメリットをほとんど無効化できてしまう。SSD換装とOSアップデートを行う際は、先にSSD換装を行うことをおすすめしたい。

SSD換装の効果を確認、シーケンシャルアクセスの速度は3倍以上に

最後にSSD換装前と換装後でどのように性能が変わったのかを確認してみよう。条件を整えるため、今回は換装前と換装後ともにWindows 11にアップデートした状態での比較を行った。

シーケンシャルの速度は大幅に向上、3~4倍前後に

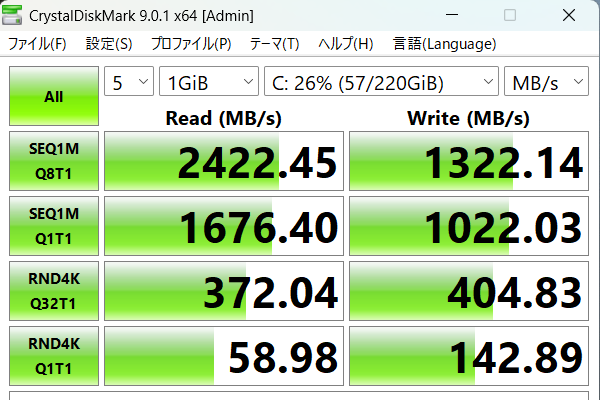

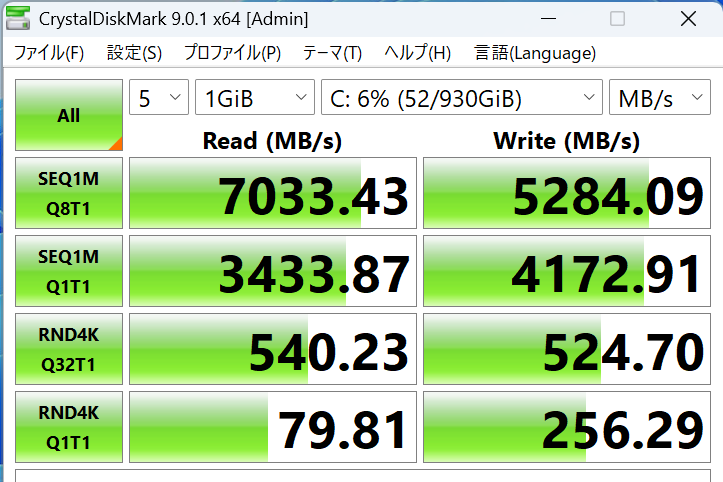

はじめにCrystalDiskMarkの速度比較から紹介しよう。

シーケンシャルリードは、換装前のキオクシア KGB40ZNS256Gが約2,422MB/s、換装後のSamsung 990 EVO Plus 1TBが約7,033MB/sと大幅に向上した。シーケンシャルライトもキオクシア KGB40ZNS256Gの約1,322MB/sに対し、Samsung 990EVO Plus 1TBが約5,284MB/sと向上、かなり高速化された。

PCIe 3.0からPCIe 4.0接続になったこともあり、その分の性能差が数字に大きく表れた。

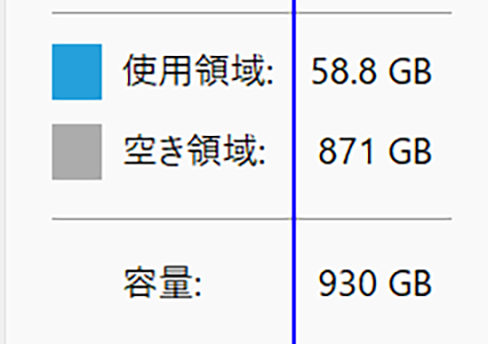

空き容量も5倍以上とゆとりある容量に

続いて空き容量だが、不要なファイルなどを整理した状態で残りの空き容量を確認してみた。

キオクシア KGB40ZNS256G(Gen3x4 256GB)が空き容量162GBに対し、Samsung 990 EVO Plus 1TBが空き容量871GBとかなりゆとりのある容量となった。これだけあればアプリケーションなどを多くインストールしてもまだゆとりがあるだろう。

今後OSの大型アップデートなどがあった際にも、ゆとりが確保できる容量と言える。

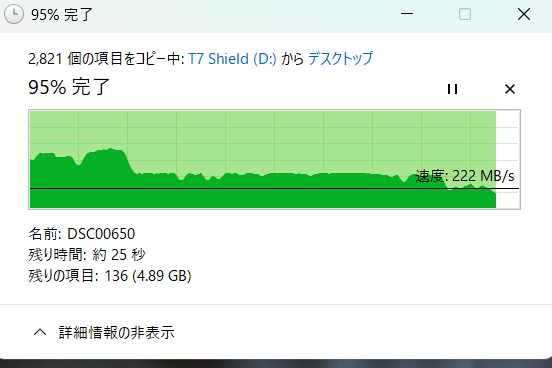

外付けSSDからのデータ転送も高速化

最後に外付けSSDからデータを転送した際に速度に差が出るのかも見てみよう。

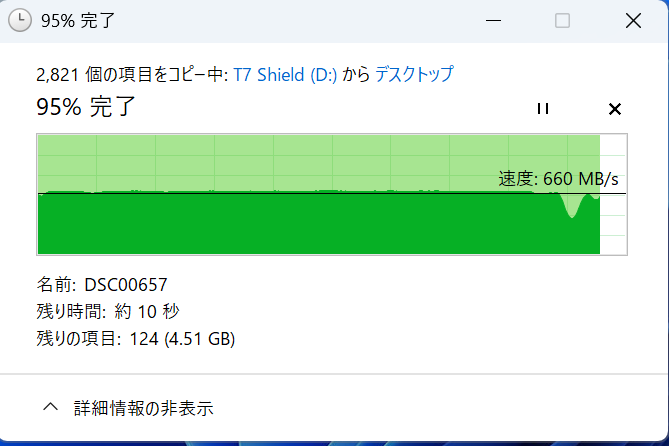

使用する外付けSSDは「Samsung Portable SSD T7 Shield(1TB)」で、シーケンシャルリード1,050MB/sのUSB3.2 Gen2接続対応モデル。100GB分の写真データを用意し、外付けSSDから内蔵SSDへデータ転送を行った。

ベンチマーク的にはキオクシア KGB40ZNS256GもSamsung 990 EVO Plus 1TBもシーケンシャルライトの速度が1GB/sを大きく上回っているので大きな差は出ないはずだが、ベンチマーク通りの結果となるのか見てみよう。

実際の結果が以下で、キオクシア KGB40ZNS256Gが100GBのデータを取りこむのにかかった時間は約4分48秒。速度を見ていると、はじめは600MB/s以上出ていたものの、転送が進むにつれて段階的に速度が落ち込んでゆき、95%の時点で200MB/s前後まで低下していた。おそらく、SSDの空き容量が減ったことでキャッシュに使用できる容量が減り、速度が低下したものと思われる。

Samsung 990 EVO Plus 1TBが100GBのデータを取りこむのにかかった時間は約2分28秒。700MB/s前後で推移し、90%近くの段階で少し落ちたもののそのあとは700MB/s付近にまた持ち直し安定していた。ベンチマークでは見えない実際に使用した際の快適さも確認できる結果になったと言えるのではないだろうか。

Windows 10のサポートが終了する前に対応をOSアップデートと合わせSSDを換装してPCを快適に

Windows 10は安定性が高いOSで今でも愛用しているユーザーは多いが、サポート終了後はセキュリティアップデートが提供されなくなるので、そのまま使用し続けることは推奨できない。OS環境の再構築は手間がかかるが、どうせ手間がかかるならSSDのアップグレードも行い、より快適な環境に移行してもらいたい。

SSD換装の難易度はモデルによるが、今回使用したDELL XPS 13 9305は構造が分解しやすかったり、マニュアルが公開されていたりとSSDの換装が行いやすいモデルだ。OSデータの移行もSamsung Magicianを使用することで簡単に作業が完了する。SSD換装によりストレージの速度は大幅に強化され、空き容量もだいぶ確保できた。

Windows 11への移行で新しいPCを購入するのもよいが、コストを抑えて環境移行をしたい場合は、今回のようなSSD換装と合わせたOSアップデートを検討してみてはいかがだろうか。