トピック

LED非搭載で実用性重視の「MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC」、クリエイターはもちろん質重視のゲーマーにも好適

NVIDIAの小型PC向け規格「SFF」準拠モデル text by 坂本はじめ

- 提供:

- MSI

2025年9月16日 00:00

MSIの「GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC」は、新ブランド「INSPIRE」に属するクリエイター向けのビデオカード。シンプルかつ洗練されたビジュアルと実用的な「コンパクトさ」というINSPIREシリーズの特徴的なカードデザインに、準ハイエンドGPUであるGeForce RTX 5070 Tiが組み込まれている。

今回は、クリエイティブやAIで高いパフォーマンスが期待されるGeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCの実力をベンチマークテストでチェックするとともに、3連ファンクーラー搭載なのにコンパクトとはどういうことなのか、本機の特徴を紹介しよう。

「機能美」を実現するGeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC

MSIのGeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCは、NVIDIAの「Blackwell」アーキテクチャを採用する準ハイエンドGPU「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載したビデオカード。VRAMには16GBのGDDR7メモリを搭載し、PCIe 5.0 x16レーン接続に対応している。

動作に必要な補助電源コネクタは16ピン(12V-2x6)で、カードの消費電力は300W。付属品にはPCIe 8ピン×2系統をPCIe 16ピンに変換するアダプタのほか、重量によるカードの変形や接触不良を防止するためのサポートスタンドが同梱されている。映像出力端子はHDMI 2.1b(1基)とDisplayPort 2.1b(3基)。

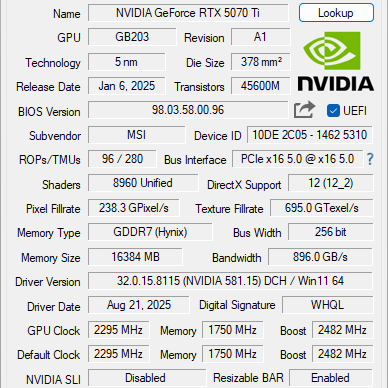

GPUのGeForce RTX 5070 Tiは、ブーストクロックを標準仕様より若干高い2,482MHzに引き上げて搭載されており、ユーティリティソフト「MSI Center」でユーザーシナリオを「エクストリーム」に設定することで2,497MHzに引き上げることができる。

VRAMとして搭載している16GBのGDDR7メモリは、28Gbpsで動作することで約896GB/sのメモリ帯域幅を実現。こちらもMSI Centerでユーザーシナリオを「エクストリーム」に設定することで28.4Gbpsに高速化し、メモリ帯域幅も908.8GB/sに向上する。

冒頭でも触れたが、GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCは、MSIがGeForce RTX 50 シリーズの登場に伴い立ち上げた新ブランド「INSPIRE」に属している。

クリエイター向けに新たにデザインされたINSPIREシリーズは、ゲーミングモデルでお馴染みのLEDイルミネーションをはじめとする装飾を排し、実用性を重視した質実剛健な設計による洗練された機能美が特徴だ。クリエイターのほか、シンプルなデザインを好むユーザーにもおすすめしたいモデルと言えるだろう。

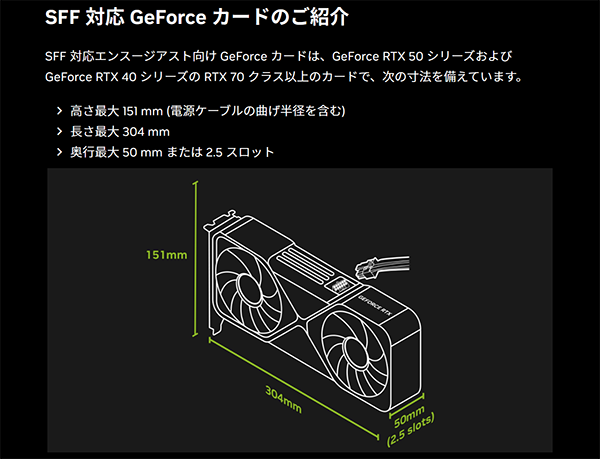

小型ケースに入るのか事前に判断できる「SFF」準拠のビデオカード検証環境をMini-ITX環境で構築してみた

MSIはINSPIREシリーズの特徴として「コンパクト」をキーワードに掲げている。トリプルファンGPUクーラーを搭載するGeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCの本体サイズは、288×112×50mmと大型な部類のカードで、小さいわけではない。なにがコンパクトなのかというと、上位クラスのGPU性能を損なわず一定以下のサイズに収めたことを指して“コンパクト”とされている。

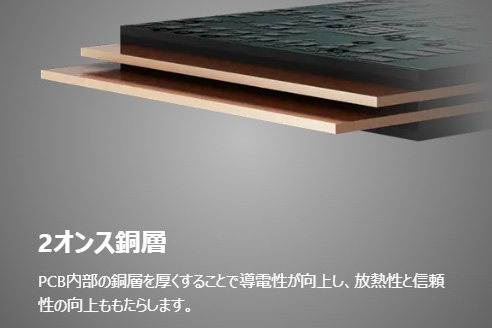

GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCは、NVIDIAがビデオカードやPCケースを製造するメーカーと協力して策定したガイドライン「SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards」に準拠している。SFF-Ready Enthusiast GeForce Cardsは、高性能なビデオカードを小型PC(SFF:スモールフォームファクター)に組み込むことを目的として策定されたガイドラインであり、SFF-Ready Enthusiast GeForce Cardsに準拠しているビデオカードとPCケースの組み合わせであれば、大型のビデオカードでも確実に搭載可能だと判断できる指標になっている。

トリプルファンGPUクーラーを搭載するGeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCは大型ではあるものの、SFF-Ready Enthusiast GeForce Cardsの要件である「カード長=304mm以下、高さ=151mm以下(接続した補助電源ケーブルを含む)、厚さ=50mm以下または2.5スロット以下」を完全に満たしているので、SFF準拠のMini-ITXケースと組み合わせれば高性能かつコンパクトなPCの構築も可能だ。

MSIの製品サイトでもMini-ITX環境でも使用できる点がアピールされており、高性能な小型ハイエンドPCの構築に適したビデオカードという特徴を「コンパクト」としている。

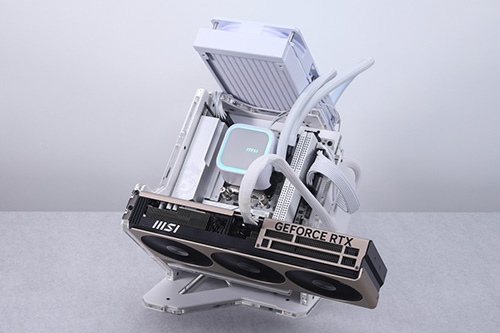

GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCはSFF-Ready Enthusiast GeForce Cards準拠という特徴をもったカードなので、今回テストするにあたり検証環境はMini-ITX環境を意識したパーツ構成にしてみた。テストのタイミングでSFF-Ready Enthusiast GeForce Cards準拠のPCケースの準備が整わなかったので、小型オープンフレームケースで極力小さく組むことを目指してみた。

CPUはRyzen 7 9800X3Dで、マザーボードはMSIの「MPG B850I EDGE TI WIFI」。クーラーや電源、SSDなどはMSI製のモデルで、メモリはクリエイター向けのものを用意。Mini-ITX環境でも使用できるパーツで固めているので、小型で準ハイエンドGPUを搭載するPCを構築した際にどの程度の性能を引き出せるのかの参考にしてもらいたい。

実際に構築した検証環境の写真と構成は以下の通り。コンパクトなMini-ITX規格で構築しているが、CPUのRyzen 7 9800X3Dには最大限の動作リミットが適用され、ビデオカードも電源容量等の制限を受けることなく動作可能な環境となっている。

ゲームパフォーマンスは最新ビデオカードらしい性能を発揮

まずは、GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCのゲームにおけるパフォーマンスを計測してみた。

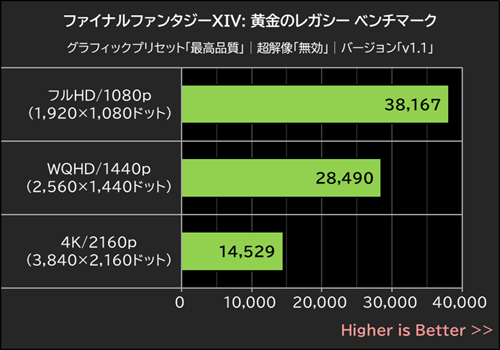

ゲーム系の定番ベンチマークソフト「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク」を最高品質設定で実行した場合、フルHD/1080pおよびWQHD/1440pでは15,000を超えるスコアを記録して最高評価の「非常に快適」を獲得。4K/2,160pではスコア「14,520」を記録し、2番目の評価である「とても快適」を獲得した。

クリエイター向けを標榜するINSPIREシリーズではあるが、それは装飾より実用性を重視したカードデザインに関するものであり、ゲームでのパフォーマンスは他のGeForce RTX 5070 Tiと遜色ない。

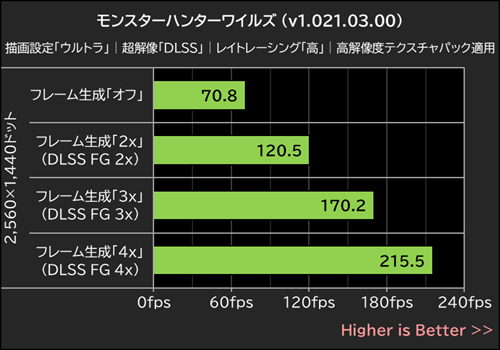

アップデートによりDLSS 4のマルチフレーム生成に対応したモンスターハンターワイルズでは、DLCの「高解像度テクスチャパック」を適用したうえで、グラフィックプリセットを「ウルトラ」に設定。WQHD/1440pでフレーム生成の設定を変更しながら平均フレームレートを計測した。

フレーム生成無効時に70.8fpsを記録したGeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCは、フレーム生成2xで120.5fps、3xでは170.2fps、4xで215.5fpsを記録した。フレーム生成無効時でも平均60fpsを超えており、動作はかなり快適なものだった。

CGレンダリング/画像編集などのクリエイティブ用途でも高い性能を発揮

ここからは、クリエイティブ系のベンチマークテストやアプリケーションで計測したパフォーマンスを紹介する。

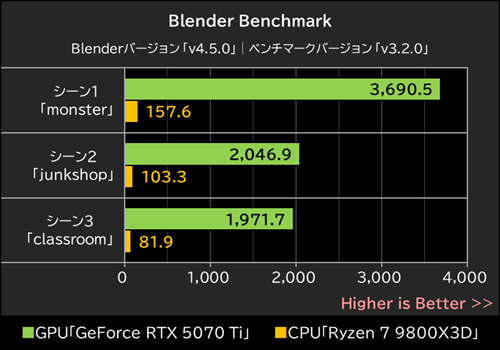

3DCGソフト「Blender」の公式ベンチマークソフト「Blender Benchmark」では、3つのシーンのレンダリング速度をGPUとCPUでそれぞれ計測した。

GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCは、8コア/16スレッドCPUであるRyzen 7 9800X3Dの20倍前後という圧倒的なレンダリング速度を記録。Blenderは特にGeForce RTXシリーズへの最適化が進んでいるソフトであり、その強みが見事に発揮された結果だ。

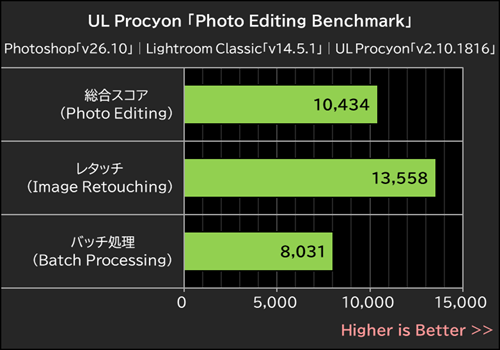

AdobeのPhotoshopとLightroom Classicを使用して、写真編集におけるパフォーマンスを計測するUL Procyonの「Photo Editing Benchmark」を実行した結果が上のグラフ。

このテストで総合スコアが10,000を超えるのはかなり優秀な結果と言える。CPUのマルチコア性能がそこまで高くないためバッチ処理のスコアは8,031にとどまっているが、特にレタッチで記録した13,558というスコアは抜群に素晴らしいものだ。

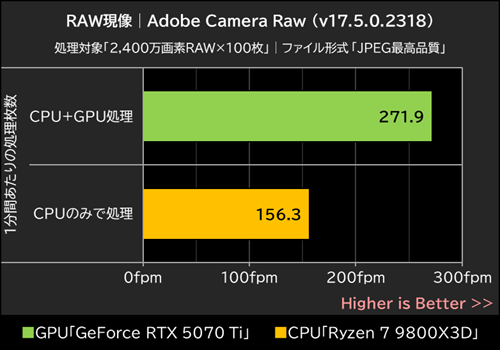

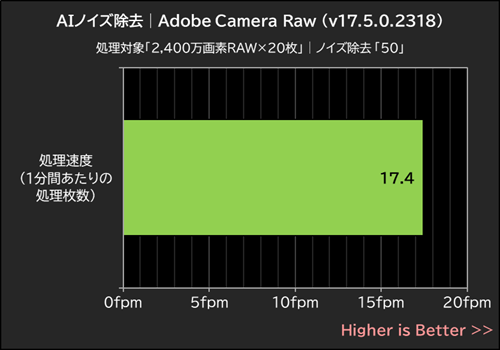

デジタルカメラで撮影したRAWデータの編集や現像を行うAdobe Camera Rawでは、100個のRAWファイルをJPEG形式に現像した場合と、20個のRAWファイルにAIノイズ除去を適用した場合の処理速度を計測した。

RAW現像では、CPUのみで処理を行った場合の156.3fpmに対し、GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCを用いた場合の処理速度は1.7倍以上も高速な271.9fpmに達した。画像処理でのパフォーマンスもかなり高いことがうかがえる。

一方、GPU性能がストレートに処理速度へ反映されるAIノイズ除去では、1分間に17.4枚のRAWファイル(2,400万画素)にノイズ除去を適用可能な処理速度を記録した。この処理速度は相当に高速なものであり、AdobeのAIノイズ除去を利用するユーザーにとっては極めて魅力的なパフォーマンスだ。

AI系の処理も最新のGeForceらしい快適なパフォーマンス

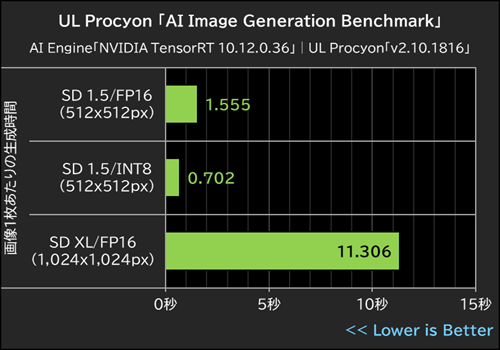

パフォーマンステストの最後に、UL ProcyonのAI系ベンチマークテストの中から、画像生成とテキスト生成のパフォーマンスを計測した結果を紹介する。

Stable Diffusion 1.5で画像生成を行う「AI Image Generation Benchmark」にて、512px四方の画像をFP16またはINT8で生成した場合と、1,024px四方の画像をFP16で生成した場合で、画像1枚当たりの生成時間を計測した。

GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCは、512px四方の画像生成をFP16で約1.555秒、INT8では約0.702秒で完了し、1,024px四方の画像についても約11.306秒で生成することができた。生成速度自体が優れていることはもちろん、16GBの大容量VRAMを備えていることで1,024px四方の画像も不具合なく高速に生成できている点は魅力的だ。

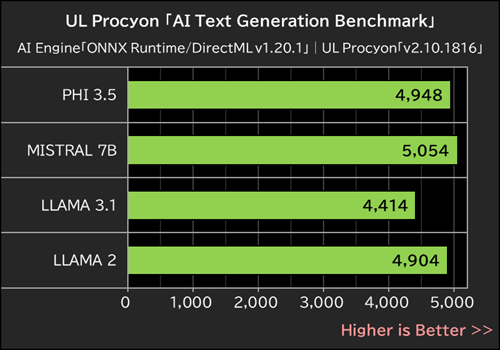

テキスト生成AIのパフォーマンスをスコア化する「AI Text Generation Benchmark」では、4つの言語モデルのスコアを計測した。

いずれも4,000~5,000前後のスコアを記録しており、テキスト生成AIでも優れたパフォーマンスを発揮していると言える結果だ。また、LLAMA 2などは大容量のVRAMがなければ著しく低いスコアになりがちだが、今回はいずれの言語モデルでもVRAM不足に陥ることなくテストを完走できている。

一貫性の高いパフォーマンスを実現するトリプルファンGPUクーラー動作クロック/動作温度ともに安定した挙動

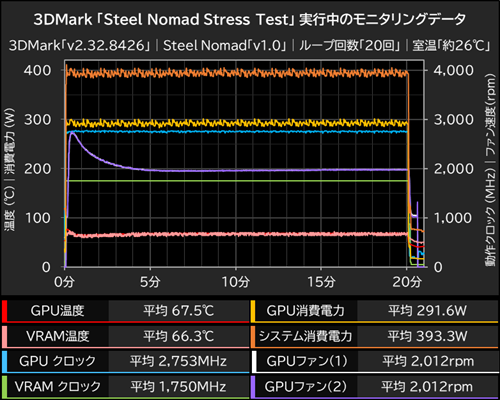

GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCが搭載するGPUクーラーの冷却性能を調査するべく、3DMarkのストレステスト「Steel Nomad Stress Test」を20ループ実行し、テスト中のモニタリングデータをHWiNFO64で計測した。

ストレステスト中のGPU温度は平均67.5℃(最大76.9℃)、VRAM温度は平均66.3℃(最大74.0℃)を記録。セミファンレス動作による停止していたファンが動作し始めた直後に最高温度を記録したが、以降は回転を始めたファンの送風により60℃台中盤を終始維持している。

動作クロックはGPUが平均2,753MHz(最大2,775MHz)、VRAMは平均最大ともに1,750MHzで、かなり一貫性の高い動作を維持していたことがわかる。GPU消費電力は平均291.6W(最大301.1W)であり、リミットの範囲内で最大限の電力を消費するGeForce RTX 5070 Tiの発熱をGPUクーラーは見事にさばききっている。

GPUクーラーが備える3基の冷却ファンは2系統で制御されているが、その動作はほぼシンクロしている。テスト開始直後はファン停止状態で70℃を超える温度に上昇したGPUとVRAMを冷却するために2,700rpm強まで回転数が上昇しているが、その後は徐々に低下して2,000rpm前後で落ち着いた。

2,700rpm強で動作中はそこそこの風切り音が生じるが、2,000rpm動作時のファンノイズはかなり小さいものだった。GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCのGPUクーラーは300W級の発熱を静かに処理できる優れた冷却性能を備えていると言える。

実用性を追求した完成度の高い準ハイエンドビデオカードクリエイターはもちろん、ゲーマーにもおすすめ

MSIのGeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OCは、見事なまでに実用性に特化したビデオカードであり、クリエイティブからゲームまであらゆる用途でGeForce RTX 5070 Tiが持つGPU性能をしっかり発揮できる一枚だ。

NVIDIAのSFF-Ready Enthusiast GeForce Cardsに準拠していることで、高性能な小型PCの構築に最適であることはもちろんだが、純粋にPCパーツとして洗練されているため、見た目の派手さより実用性を重視したいのであれば間違いのない選択肢となるだろう。