トピック

”ワンタッチで解像度&表示サイズを変更できる”ゲーミングモニターがGIGABYTEから!実用性は抜群だ

お求めやすい価格のOLEDパネル搭載機と4K高速モデルがでデュアルモード対応 text by 芹澤 正芳

- 提供:

- GIGABYTE

2025年10月28日 00:00

ゲーミングモニターは27型サイズが人気だ。デスクに設置しやすい大きさで、ゲームプレイはもちろん、オフィスワークにも使いやすく、ほどよい迫力で映像コンテンツの表示にも向くなど、バランスがよいためだ。ただ、競技性の強い対戦型のゲーム(FPS/TPSや格闘系など)のように、画面全体を視野に収めて瞬間的に動きたいゲームでは、視点移動なしで見渡せる24型がベターと言われており、プロゲーマーの愛用者が多い。

そのため、最近では表示サイズや解像度、リフレッシュレートなどを切り換えられるゲーミングモニターが増加中だ。今回はその表示切り替えをワンタッチで行えるGIGABYTEの2製品を紹介しよう。いずれも“アッパーミドルレンジ”に分類できる製品で、1台は手を伸ばしやすい価格帯に近付いてきたOLEDパネル採用モデル、もう1台は4K&高リフレッシュレートで価格もお求めやすいモデル、とそれぞれに異なる強みがある。この秋のゲーミングモニター選びの参考にしてほしい。

OLEDの美しさをWQHD/フルHDで堪能できる「MO27Q28G OLED Gaming Monitor」

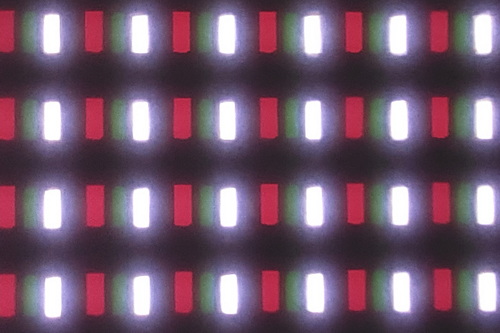

1台目はWQHD(2,560×1,440ドット)解像度の「MO27Q28G OLED Gaming Monitor」だ。最大の特徴は第四世代WOLED技術のパネルを採用した、WQHDおよびフルHDのデュアルモード対応モニターである点だ。

OLEDは完全な黒を表現できるのが強みだが、明るい部屋ではそれが表現できないことがあった。しかし、第四世代WOLEDでは500ルクスの明るい部屋でも完全な黒レベルを維持できており、従来の弱点を克服した。ピーク輝度が1,500nitと非常に高く、DCI-P3カバー率99.5%、BT.2020カバー率84%と色の再現力も高い。ハイレベルな黒の表現が求められる「DisplayHDR True Black 500」認証も取得しており、HDR対応コンテンツなら強烈な明暗の表現を楽しめる。さらに前世代よりも消費電力を20%も削減というオマケ付き。

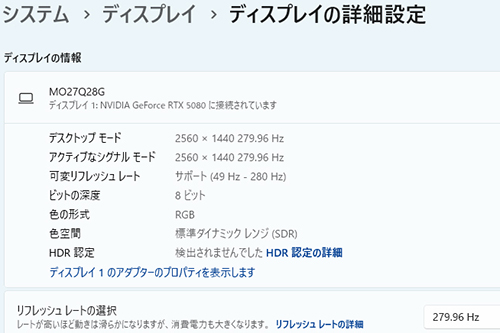

ゲーミング性能面のスペックも優秀だ。リフレッシュレートは、DisplayPort、HDMI、Type-Cのいずれの接続時もWQHD/フルHDで280Hzでの表示に対応している。色の切り換え速度を示す応答速度は0.03ms(GTG)と最速レベルだ。

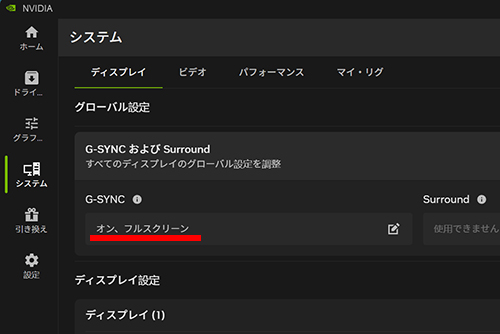

画面のテアリング(画面ズレ)やモタつきを防ぐ可変リフレッシュレート(VRR)機能はAMD FreeSync Premium Pro、NVIDIA G-SYNC Compatibleをサポート。筆者がGeForce RTX 5080でNVIDIAアプリにてG-SYNCを有効化し、問題なく動作することを確認した。

このほか、暗部を見やすくするBlack Equalizer、リフレッシュレートは120Hzに設定する必要はあるが見えない速度で黒色を挿入することでブレを軽減するUltra Clear、FPS/MOBA/RPGなどゲームジャンルごとのカラー設定などゲーミングモニターの定番機能は一通り備えている。

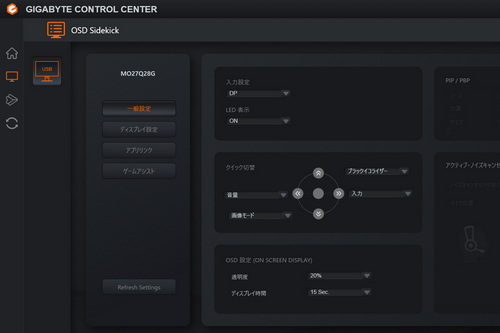

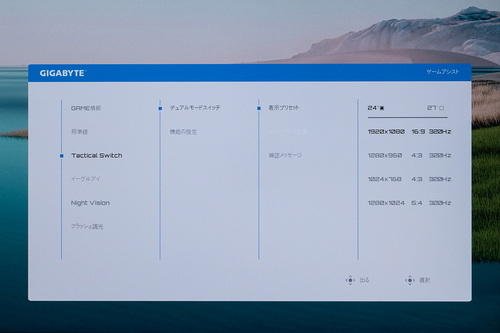

便利なのが「Tactical Switch 2.0」だ。本機には表示サイズを24型相当にしたり、解像度や画面比率を切り換えられる機能が用意されているが、そのうち一つの設定を本体背面の「Tactical Switch」に割り当てられる。

つまり、FPS/TPSをプレイするときは24型サイズで解像度はフルHDがいいな、という人はそれを「Tactical Switch」に設定しておけば、ワンタッチで切り替えが可能だ。この手の機能は便利だと分かっていても切り替えの手間で使わなくなってしまう、というのはよくある話。使う手間を最小化して使い勝手を向上させることで、便利な機能を継続的に“使う気”にさせてくれるこのようなギミックは、実用上本当にありがたい。

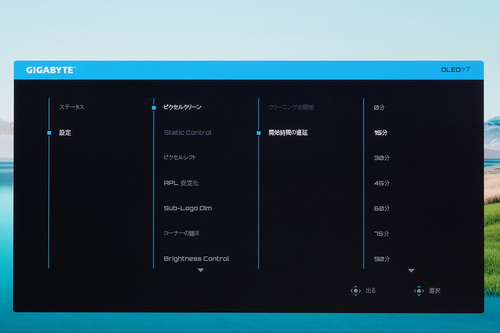

またOLEDパネルは画面焼けが気になるところだが、AIベースのアルゴリズムを採用する「AI OLEDケア」を搭載。バックグラウンドで自動的に動作するのでユーザーが特に意識することなく、最小限の干渉でケアを実行するようになっている。もちろん、自分でケアを実行する機能やタイミングを設定することも可能だ。

このほか、スタンドは高機能。高さ調整、チルト、スイベル、ピボットのすべてに対応している。VESA規格にも対応しているのでモニターアームの取り付けも可能だ。

映像の入力はHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、Type-Cの4系統、電源はACアダプター。5W×2のステレオスピーカーも内蔵。2台のPCで1台のUSBキーボード、USBマウスを共有できるKVM機能、2画面を表示するPIP/PBP機能も備えている。サイズは幅604.4mm×奥行き187.5mm×高さ526.5mm、重量は6kg。

4K/フルHDのデュアルモードで最速320Hz駆動M27UP ICE Gaming Monitor

2台目は4K(3,840×2,160ドット)解像度の「M27UP ICE Gaming Monitor」。本機の魅力は、4K/フルHDのデュアルモードとリフレッシュレート最速320Hzで7万円台、というコストパフォーマンスの高さだ。今回紹介するのはホワイトカラーだが、同一スペックでブラックカラーの「M27UP Gaming Monitor」もラインナップしている。

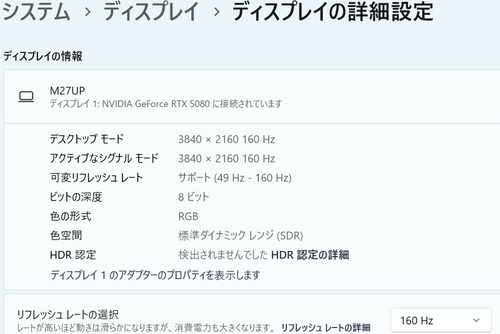

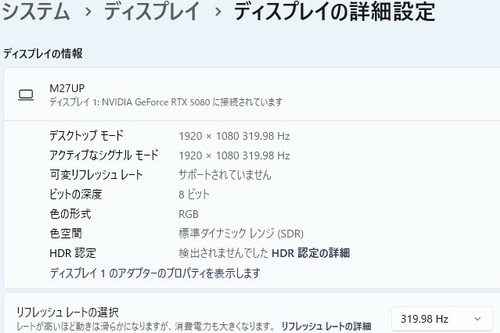

本機の4K解像度表示時のリフレッシュレートは160Hzだが、フルHDに切り換えると320Hzに大幅アップする。4Kの高精細でオープンワールド系ゲームの世界に浸ることも、320Hzの超高速で滑らかな描画を活かしてFPS/TPSで“ガチの勝負”に挑めるなど、ゲームや目的に合わせて切り換えられるのが強みだ。

4Kで超高リフレッシュレートをフルに活かすためのフレームレートを出すのはかなり難しいが、フルHD解像度であればミドルレンジクラスのゲーミングPCでも320fps以上の高フレームレートを出しやすい。対戦ゲームをこれからさらに本気で楽しみたくなったという初~中級ユーザーが、モニターをステップアップしたいときにうってつけのアッパーミドルのゲーミングモニターと言える。

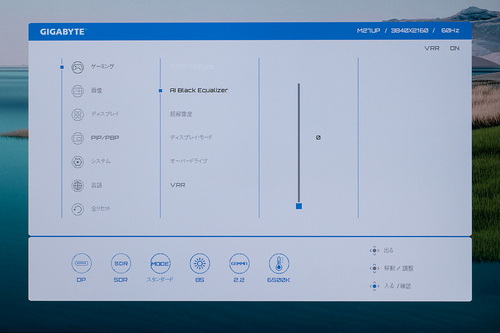

IPSパネルを採用しており、OLEDほどではないがDCI-P3カバー率95%、sRGBカバー率125%と広色域だ。「Display HDR400」認証を取得しており、HDRコンテンツも楽しめる。応答速度は1ms(GTG)とIPSパネルとしては十分高速だ。DisplayPort、HDMI、Type-Cとも4K/160Hz、フルHD/320Hzでの表示に対応している。可変リフレッシュレート(VRR)機能はAMD FreeSync Premium、NVIDIA G-SYNC Compatibleをサポート。筆者がGeForce RTX 5080でNVIDIAアプリにてG-SYNCが利用できるのを確認した。

デュアルモードは「Tactical Switch 2.0」との組み合わせで真価を発揮する。MO27Q28G OLED Gaming Monitorと同じく、表示サイズや解像度、画面比率の設定を本体下にある「Tactical Switch」に割り当てられるものだが、これを使えば「24型、フルHD、320Hz」などFPS/TPSに最適な設定も4K/160Hzからワンタッチで変更が可能になる。

普段は4Kの高精細な画面で作業をして、さあゲームをプレイしようというときにワンタッチで自分好みの表示サイズ、解像度、リフレッシュレートに変更できるのは非常に便利。デュアルモードを積極的に使おうという気持ちにさせてくれる。

暗部を明るく補正するNight Vision、VRRとは排他利用となるが目に見えない速度で赤色を挿入することでブレを軽減するエイムスタビライザー・シンク、FPS/MOBA/RPGなどゲームジャンルごとのカラー設定も搭載している。

スタンドはMO27Q28G OLED Gaming Monitorと同じタイプ。高さ調整、チルト、スイベル、ピボットのすべてに対応する高機能なものだ。VESA規格もサポート。

映像の入力はHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、Type-Cの4系統だ。5W×2のステレオスピーカーも内蔵。2台のPCで1台のUSBキーボード、USBマウスを共有できるKVM機能、2画面を表示するPIP/PBP機能も用意。電源は内蔵型なのでケーブル配線がしやすいのがうれしいところ。サイズは幅612mm×奥行き192mm×高さ515mm、重量は6.65kg。

いずれもワンランク上のゲーミングモニターの有望株

MO27Q28G OLED Gaming Monitorは27型WQHD解像度というゲーミングモニターでボリュームゾーンにおいて、OLEDによるワンランク上の美しい画面、WQHD/フルHDともに280Hzの高リフレッシュレート表示が可能と、ゲームも映像も存分に楽しめる優等生だ。価格は10万オーバーだが、スペックを考えれば納得の価格と言える。

一方、M27UP ICE Gaming Monitorは同じ27型でも4Kの高精細とフルHD/320Hzという高リフレッシュレートの両方を体験できるのが強み。価格も7万円台となっており、多機能な4K高速ゲーミングモニターとしては手頃感もある製品だ。

どちらを選ぶかは好みや予算次第だが、どちらの機種も、Tactical Switchによってゲームに応じたベストな表示サイズ、解像度、画面比率にワンタッチで切り換えられるのが、何と言っても最高だと感じた。普段使いとゲーム、さらにはゲームのプレイスタイルやジャンルによって、最適な表示環境は異なるもの。ゲーマーにとってそれをサッと切り換えられるのは、実用的かつ便利で非常にうれしい機能と言える。この秋以降、ゲーミング環境のステップアップを目指してモニターの買い替えを検討するなら、ワンランク上の機能を揃えた今回の2モデルを選択肢に加えてみてはいかがだろうか。