2025年9月3日 10:00

Windows 10 PCをWindows 11へアップグレードする方法として、前回の記事では「Windows 11 インストール アシスタント」を用いて、導入済みのアプリやPC上のデータを引き継いでWindows 11に移行する手順を解説した。

本稿では、これとは別のアプローチとして、PCを一旦初期化したうえで、改めてWindows 11を新たにセットアップする方法を解説する。この方法では、はじめにWindows 11のインストールメディアを作成する必要があり、PC上のアプリやデータを新環境にそのまま引き継ぐことはできない。Windows 10 PCのOSをWindows 11に移行するため“アップグレード”という呼び方をしているが、実際にはいわゆる「クリーンインストール」である。

クリーンインストールでWindows 11に移行するメリット

クリーンインストールによるWindows 11へのアップグレードの利点は「真っ新なWindows 11環境にできる」ことにある。つまりこれから実施する手順は、Windows 10からWindows 11へのアップグレードと、環境の初期化によるPCのクリーンナップとを同時に行なうためのもの、と考えていただきたい。

たとえば、長年使ったあるいはかなり酷使したWindows 10環境の場合、PCのパフォーマンスが落ちていたり、ときどき動作が不安定になることがあったり、といった症状が出ることがある。この原因を正確に特定するのはベテランでも難しいところだが、一旦PCをクリーンな状態に戻せば、多くの場合で解消できる可能性が高い。

Windows 11の導入後は、あらためてドライバやアプリを導入し直して環境を再構築していくのだが、その一連の流れの中で、旧環境での大小のトラブルの原因になっていたものが発見できたり解決したりするケースもある。また、古いWindows 10環境で詰め込みすぎて肥大化したアプリやデータを、この機会に“断捨離”するきっかけにもなる。

“PC環境がきれいになる”というメリットがある反面、Windowsがインストールされているドライブは一旦初期化されるため、データを引き継ぐためにはバックアップと引っ越し作業が必要であり、アプリやドライバはゼロから入れ直すことになる。そして何よりも、これらの作業には手間と時間がかかる、というデメリットもある。

もし、旧環境の動作に大きなトラブルが少なく、導入済みのアプリの再インストールやデータの引っ越しの作業が困難な場合は、クリーンインストールよりも、前回の記事で紹介したアップグレードのほうが手っ取り早い。事前にご自身のPCの状況をよく観察・検討して、どちらのほうがよいかを判断していただきたい。

検証に使用したPCはQualitで購入

今回Windows 11のクリーンインストールを行うPCは、Qualitで購入したリファービッシュPCで、OSはWindows 10が導入済みだ。本来なら、アップグレードインストールで十分な環境ではあるが、今回は検証のため、あえてクリーンインストールという方法を採用する。

| 製品名 | HP ProDesk 600 G5 SF |

| CPU | Core i5-9500(6C/6T) |

| メモリ | DDR4-2666 8GB×1枚 |

| グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 |

| ストレージ | M.2 NVMe 256GB |

| OS | Windows 10 Pro 64bit版 |

今回のポイントは、“正規ライセンスのWindows 10が導入済みのメーカー製PCである”という点だ。Windows 10からWindows 11へのアップグレードは、Windows 10のライセンスがあり、Windows 11のインストールメディアさえ用意できれば無償で実施できる。また、最近のメーカー製のPCでは、WindowsのライセンスがPC本体に紐付いており、Windowsのライセンスやプロダクトキーをユーザーが直接入力する必要がないケースが多く、今回のWindows 11のインストール作業でも、Windowsのプロダクトキーの入力を求められる工程は一切なかった。

ただし、Windows 10プリインストールPCであればすべてのPCが同様にクリーンインストール時にプロダクトキーの入力が不要というわけではなく、お手元のPCに導入されているWindows 10のライセンスの種類によっては、途中でライセンスキーの入力が必要になる場合もある。PC本体にライセンスキーの書かれたラベルがある場合はこちらを確認することになる。

Windows 11へのアップグレードが可能かどうか診断する

Windows 11にはハードウェア要件があり、それを満たしていないとインストールできない。今回検証には、Windows 11の導入が可能なことが事前に把握できているWindows 10 PCを用意していたのでこの点はほぼ問題ないのだが、基本手順の確認を兼ねてハードウェア要件のチェックからスタートする。

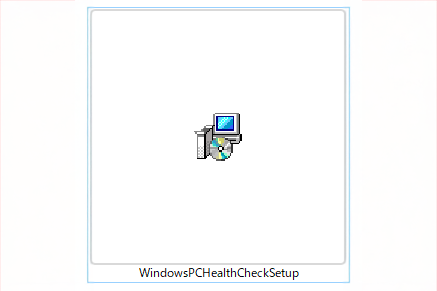

まずは、Windows 11の導入が可能かどうかを判定してくれる「PC正常化チェックアプリ」をWindows 10 PCに導入して実行しておこう。入手先は「Windows 11の仕様、機能、コンピューターの要件を確認する」というタイトルのMicrosoft公式ページ。ページ冒頭に横に並んだアイコンのうち、右側にある「PC正常性チェック」をクリックし、「PC正常化チェックアプリ」をダウンロードしよう。

「PC正常化チェックアプリ」をダウンロードしたらクリックしてインストール。続いて

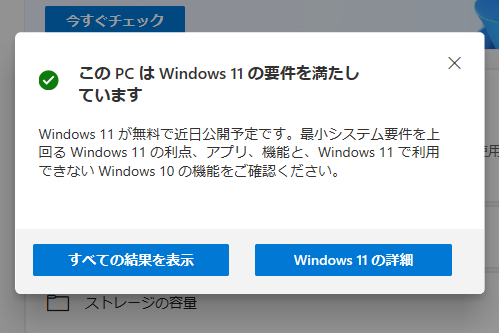

このアプリを実行し、「今すぐチェック」ボタンを押そう。即座に判定され、緑色の「v」(チェックマーク)ならそのPCはWindows 11の要件を満たしている。

なお、「PC正常化チェックアプリ」使い方については、前回記事でも詳しく説明している。不明な点があればこちらも併せて参照していただきたい。

入念な事前準備でトラブルを回避しよう

ここ数世代のWindowsは、以前のものと比べてアップグレード時の安定性が格段に向上している。先に紹介した「PC正常性チェックアプリ」のように、事前に要件を確認するプロセスを挟むことでもトラブルの発生を抑えている。とはいえWindowsの使い方は人それぞれ。100%トラブルフリーとは言い切れない。

バックアップで万全を期そう

まずバックアップについて触れておこう。OneDriveやGoogle Driveなどクラウド上に保存したデータは、Windows 11へのアップグレードが完了した後、再びログインしてアプリを導入すれば、新しいPC上に復元できる(厳密にはバックアップではなく、手元のPCとクラウドの“同期”の活用)データのダウンロードには時間がかかるが、手間としては最もラクだ。

外付けなど別のストレージ(SSD/HDD、大容量のUSBメモリなど)を用いたバックアップも有効だ。手っ取り早いのは、データだけを、手動もしくはツールを使って別のストレージに“コピー”する方法。必要なものをピックアップしてコピーするだけなので作業自体は直感的だが、インストール済みのアプリを退避することはできないので注意。

使用するツールによって名称は異なるが、現在稼働中のWindowsとアプリ、データを含めたSSD/HDD全体を一括してバックアップする「フルバックアップ」(クローン、クローニングとも)という方法もある。アップグレード作業に失敗してしまったとしても、元の状態に“復元”できるのが特徴だ。ただし、原則として搭載しているストレージと近いもしくはそれ以上の容量のストレージを別途用意する必要があるので、コスト負担が大きい場合もある。

どちらのバックアップ方法をとるべきか、あるいは両方とっておくべきかというのは、ケース・バイ・ケース。もしも、コストと時間の余裕がなくどちらか一方しかできないというなら、全体の一括バックアップよりも容量が少なくて済み、手動で必要なものだけコピーすればよい、外付けストレージなどへのデータのバックアップを優先したい。

必要な情報は手元に控えておこう

Windows 11をアップグレードでクリーンインストールする際には、正規のWindows 10のライセンス(プロダクトキー)、すでに持っているならMicrosoftアカウントが原則として必須となる。基本的には、WindowsのライセンスやMicrosoftアカウントをアップグレードした後も使用することになるので、これらの情報はアップグレード作業に入る前にメモを取るなどして手元に控えておこう。

前述した通り、今回の検証環境ではPC本体にWindows 10のライセンスが紐づいているため、プロダクトキーを手入力する必要がなかった。この場合、ライセンスキーを自力でメモしたりする必要はない。

ただ、Windows 10プリインストールPCであればすべてのPCが同様にクリーンインストール時にプロダクトキーの入力が不要というわけではなく、お手元のPCに導入されているWindows 10のライセンスの種類によっては、途中でライセンスキーの入力が必要になる場合もある。PC本体にライセンスキーの書かれたラベルがある場合はこちらを確認しよう。また、すでにMicrosoftアカウントを利用している場合は、Microsoftアカウントに紐付けられたWindowsのライセンスを使用する場合もあるので、事前にアカウント情報を用意しておくことをおすすめする。

このほか、アプリのライセンス、各種ネットワークサービスのアカウント情報など、従来のPCに保存されていたデータは、PCの初期化によって“PC上からは”消えてしまう。新環境でも使用したい場合は、これらの情報も控えを残しておいたり、アカウント管理ツールなどを利用して保存したりしておこう。

クリーンインストール時、システムドライブ以外は外しておく(可能なら)

クリーンインストールでは、インストール先のドライブ(システムドライブ)を選択する工程がある。PCに組み込まれているSSDやHDDが1台のみなら間違えることはまずないだろう。しかしSSD/HDDが2台以上組み込まれている場合は、慎重に確認・選択を行う必要がある。

確実にインストールすべきSSD/HDDを選ぶには、作業の際、インストール先になるSSD/HDD以外のSSD/HDDを事前にすべて取り外しておくのが理想だ。とはいえ、PC内部に接続されたSSD/HDDを取り外す、というのはPCに詳しくない人にとってはなかなかのハードルの高さだ。自信・経験がない場合は、無理にやらなくてもよい(ただし、初期化・インストールするSSD/HDDの選択は確実に!)。また、Windows 11のインストールメディア以外のUSB外付けドライブはすべて取り外しておこう。こちらはUSBなので取り外しは簡単なはずだ。

PCの基本設定画面=UEFIの呼び出し方法を確認しておく

通常のPCは、自動的にWindowsがインストールされたドライブを読み込んで起動する。しかしここで紹介するアップグレードでは、その作業の途中で「インストールメディア」からPCが起動することになるが、もしインストールメディアを接続した状態でPCを起動しても、Windows 11のインストールが始まらず、従来のWindows 10が起動してしまう場合は、起動順の設定を変更する必要がある。

この設定は、UEFIと呼ばれるPCのもっとも基本的な設定を行う画面で変更するのだが、このUEFI設定画面の呼び出し方法を確認しておこう。Windows 10上から呼び出す方法もあるし、一般的にはPCの起動時(あるいは再起動時)に、DeleteキーやF1キーといった特定のキーを押してUEFI設定画面に移行する。PC初心者の方はPCまたはマザーボードのマニュアルを読み、その流れを予習しておくと後々つまずくことなく進められるだろう。UEFI設定画面での操作については後ほど説明する。

クリーンインストールによるWindows 11へのアップグレード作業

それでは、「インストールメディア」を使ったWindows 11のアップグレード作業の実際を順に解説していこう。

【Step1】インストールメディアを作成する

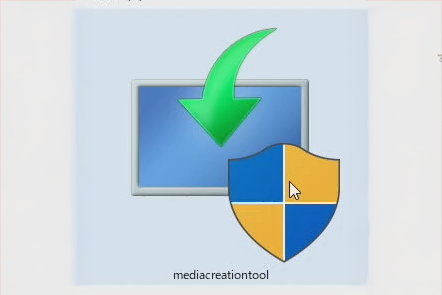

まずは、USBメモリを使ったWindows 11の「インストールメディア」を作成する。Webブラウザで「Windows 11 のダウンロード」というタイトルのMicrosoftのページを開こう。

ページを開いたら上から2つ目の項目、「Windows 11のインストールメディアを作成する」という箇所にある「今すぐダウンロード」ボタンをクリックする。ダウンロードされるのは「メディアクリエイションツール」だ。これを用いることでUSBフラッシュメディアをWindows 11のインストールメディアにすることができる。

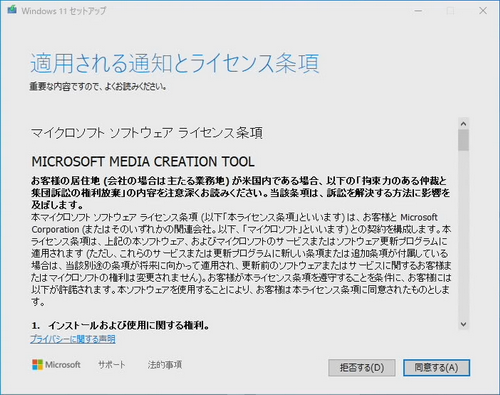

ダウンロードしたメディアクリエイションツールをクリックすると、ライセンス条項への同意確認がある。一読後「同意する」を選べば先に進む。

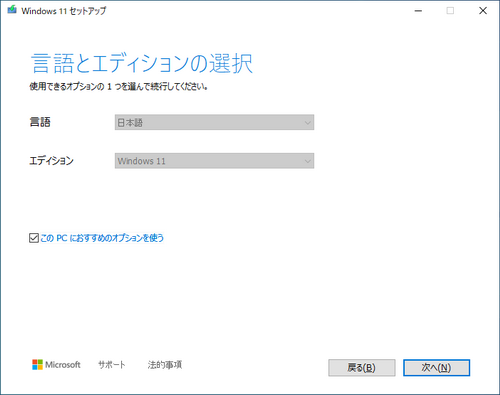

最初の画面は「言語とエディションの選択」だ。デフォルトで「このPCにおすすめのオプションを使う」がチェックされており、Windows 11にアップグレードするPCでこの作業を行えば、「日本語」の「Windows 11」となっているはずだ。

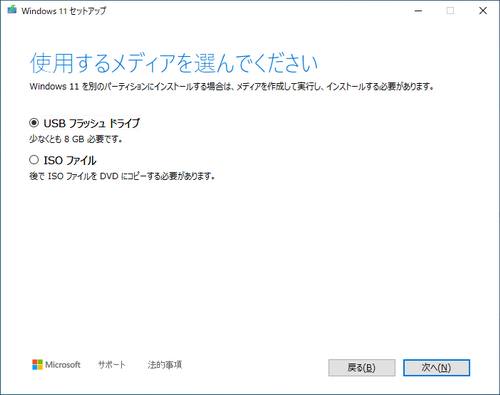

次は「使用するメディアを選んでください」という画面が表示される。現在は「USBフラッシュドライブ」を選び、USBフラッシュドライブ(=USBメモリ)を利用してインストールメディアを作成するのが一般的だ。PCにUSBメモリを挿し、作業を進めよう。

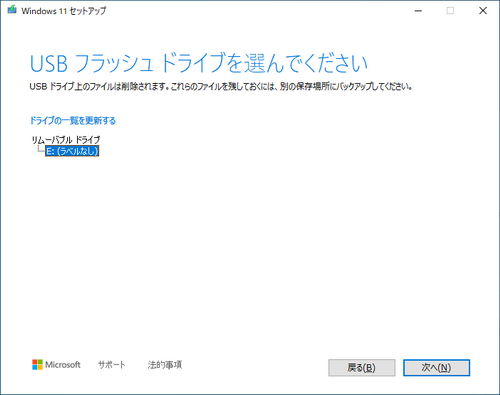

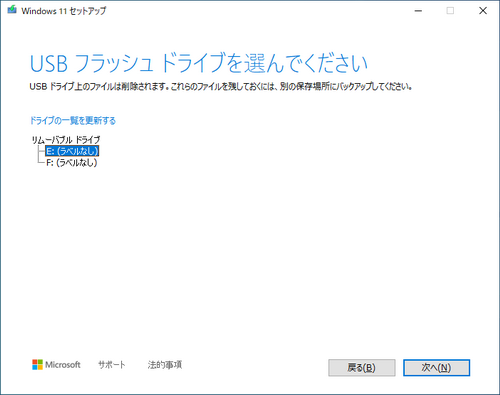

「USBフラッシュドライブを選んでください」という画面に切り換わる。

画面上にも記載あるとおり、USBメモリ上のファイルは削除される。以前使っていたUSBメモリを再利用する場合は、本当に消してもよい内容かどうか事前に確認しておこう。また、今回の作業に使用しないUSBメモリや外付けストレージ類はすべて外しておくことをおすすめする。

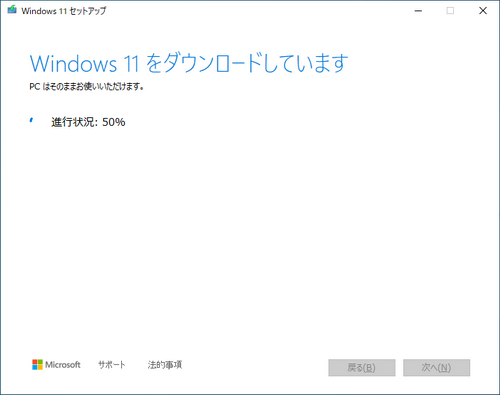

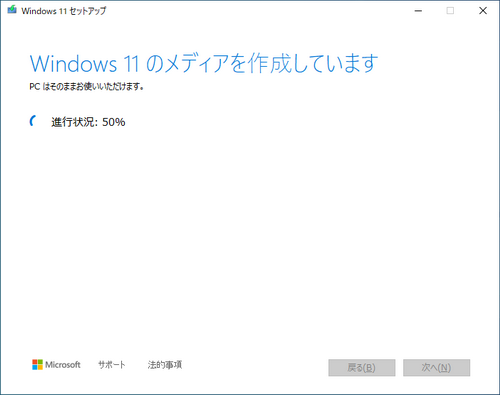

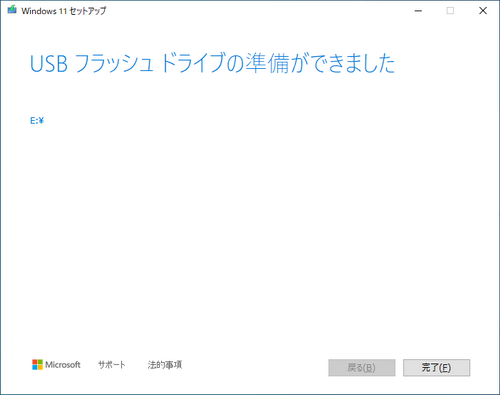

USBフラッシュドライブを選択し、「次へ」を押すと、Windows 11のダウンロードが開始する。しばらく待てば「Windows 11のメディアを作成しています」に変わり、最後「USBフラッシュドライブの準備ができました」と表示されて完了だ。

これでWindows 11用「インストールメディア」が作成できた。ここからはいよいよWindows 11へのアップグレード(クリーンインストール)作業だ。一旦電源をオフにして、次のステップに進もう。

【Step2】インストールメディアから起動するように設定する

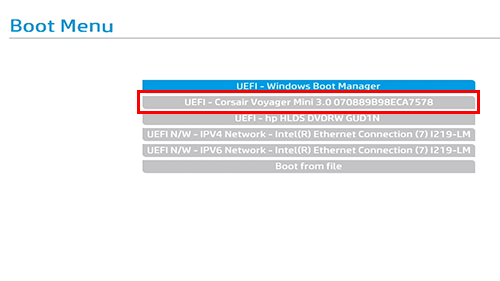

インストールメディアを使って作業を始めるには、インストールメディアからPCが起動しなければならない。PCにインストールメディアを取り付けPCの電源をオンにして、「Windows 11 セットアップ」の画面が表示されたら、このセクションの作業は不要。【Step3】に進んでいただきたい。

一方で、SSDを使い回す(Windows 10がインストールされている)場合はPCのUEFI設定変更を行う必要がある。そのままでは普通にWindows 10が起動するだけだからだ。これを「インストールメディア」から起動するよう設定変更しなければならない。

PCをどのように起動するかは、PCの最も基礎となる管理機能「UEFI」で設定する。ちなみに、古いPCでは「BIOS」で管理していたが、Windows 11に移行できるPCでは、BIOSの進化版であるUEFIが採用されている(メーカーや機種によっては、UEFIのこともBIOSと呼ぶ場合がある)。

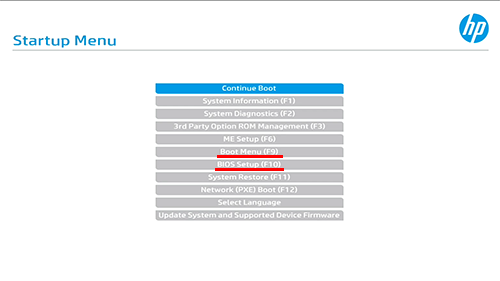

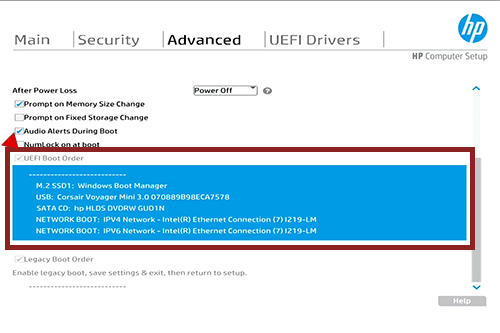

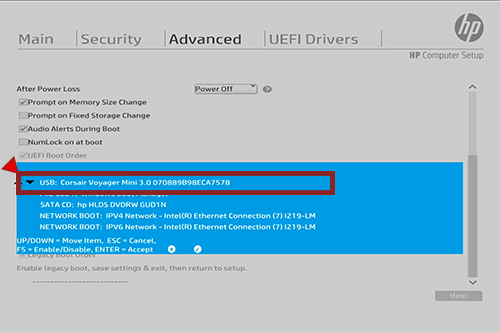

UEFIの画面構成は、PCによって千差万別。特にメーカー製PCでは、設定が変更できる部分が限定的なことも少なくない。今回は、検証に利用したHP ProDesk 600 G5 SFFでの手順を例として紹介する。お手元の環境での詳しい手順は、製品マニュアル、Webで検索するなどしてご確認いただきたい。

再起動後「インストールメディア」から起動が成功していれば、「Windows 11 セットアップ」の画面が表示されるので、次のStepへ。うまくいかなかったらこのStepの手順を再確認しよう。

【Step3】Windows 11のクリーンインストールを開始する

インストールメディアからの起動が成功すると、まずは「言語設定を選択」画面が表示される。インストールメディアの作成時に設定した言語(今回は「日本語」)が選ばれているだろう。確認した後「次へ」を押そう。

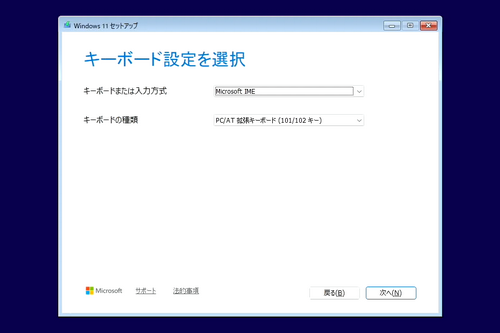

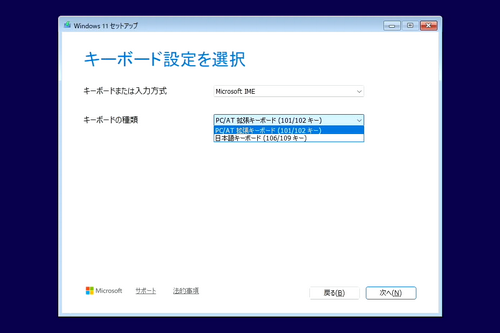

次は「キーボード設定を選択」という画面。こちらはもしかすると「キーボードの種類」を選び直す必要があるかもしれない。今回、接続しているのは日本語キーボードだが、デフォルトは「PC/AT 拡張キーボード(101/102キー)」(いわゆる英語キーボード)だった。日本語キーボードの方はプルダウンから「日本語キーボード(106/109キー)」を選び直そう。設定したうえで「次へ」を押す。

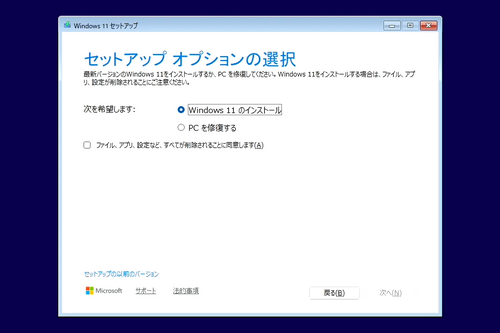

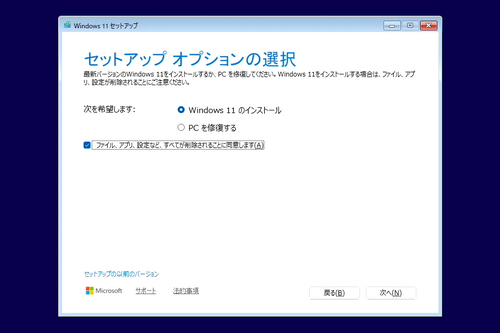

「セットアップ オプションの選択」という画面に変わる。「次を希望します」という箇所が「Windows 11のインストール」となっていればよい。「ファイル、アプリ、設定など、すべてが削除されることに同意します」にチェックを入れ、「次へ」を押す。削除されては困るから同意しない、ということだと「次へ」は押せないので、クリーンインストールを行う以上は、準備を整えて削除に同意する。

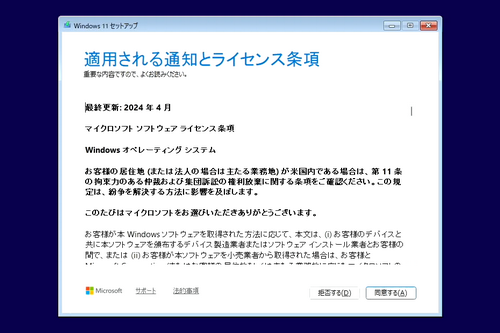

「適用される通知とライセンス条項」という画面に変わる。一読し「同意する」を選んで先に進もう。

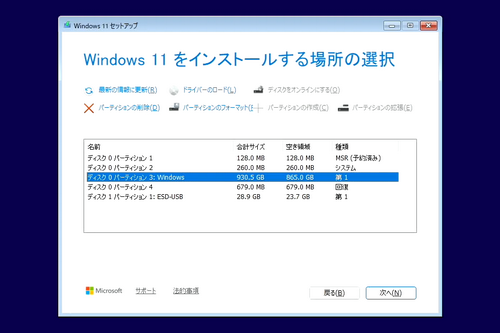

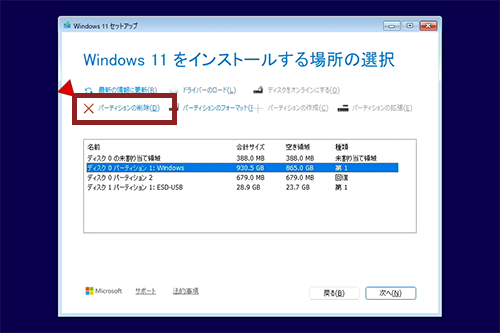

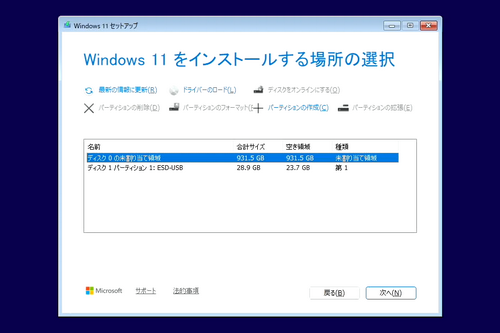

次は「Windows 11をインストールする場所の選択」画面が表示される。PCに接続されているすべてのドライブ(画面上での表記は“ディスク”)およびパーティション(ドライブを論理的に分割した領域。OS上からは1つのドライブのように見える)が表示される。Windows上には表示されない隠しパーティションも表示される。

基本的にはインストール対象のドライブ(今回の場合はディスク0)内のパーティションを削除して「未割り当て領域」を作成し、この未割り当て領域を選択すればOK。つまり多くの方は、ディスク0のパーティションをすべて削除して単一の「ディスク0の未割り当て領域」という状態にしてこれを選択し、「次へ」をクリックする。

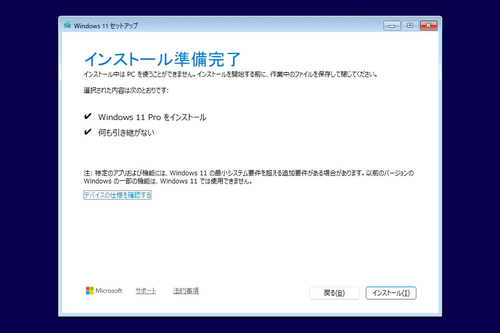

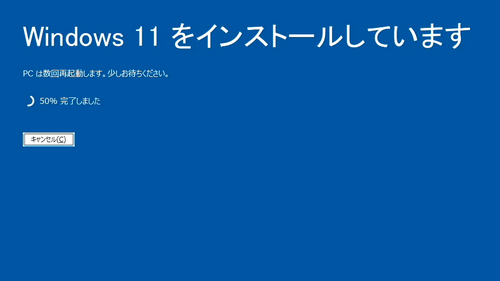

「インストール準備完了」画面になったら、いよいよ「インストール」ボタンでインストール作業が開始する。「Windows 11をインストールしています」という画面に切り換わり、進行度が100%に達したところで自動的に再起動する。

【Step4】Windows 11インストール中の初期設定を行なう

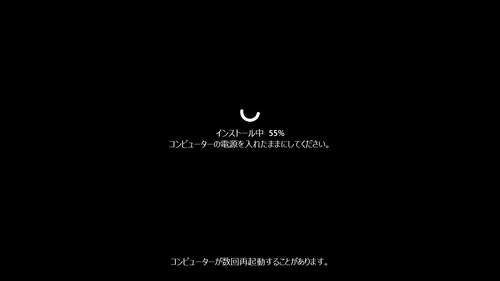

再起動後は「インストール中 ○%」といった画面。自動で進行し、100%になったところでまた再起動がかかる。

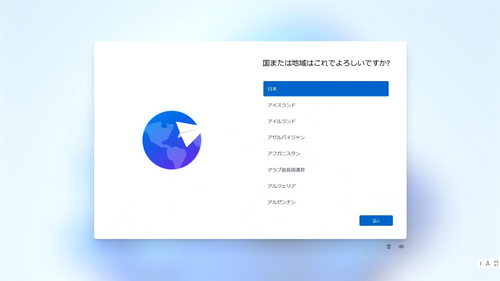

四角形4つのWindowsロゴが表示された後、インストールに続く初期設定がスタートし、「国または地域はこれでよろしいですか」の画面になる。国(日本)を選択して「はい」を押す。

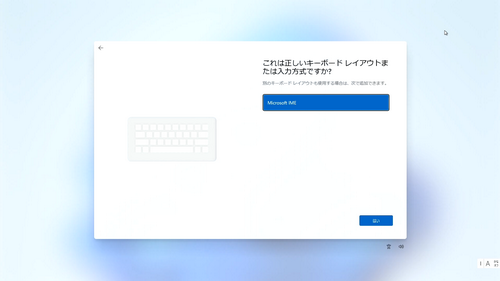

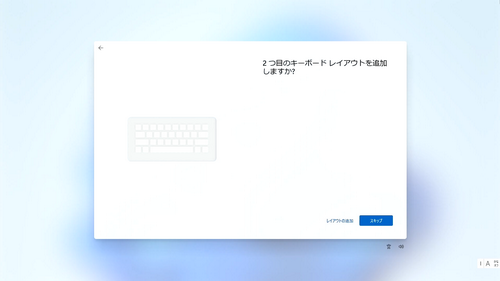

次は「これは正しいキーボードレイアウトまたは入力方式ですか?」という画面。デフォルトは「Microsoft IME」だ。ここも選択して「はい」を押して次に進もう。「2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか?」という画面に変わる。必要なら「レイアウトの追加」を選ぶが、通常は「スキップ」でよいだろう。

次の「ネットワークに接続しましょう」画面では、有線LANまたは無線LANで接続していれば「次へ」を押す。今回のように、今まで使っていたPCをアップグレードする場合、意図的でなければネットワークに接続していないといったことはないはず。また、中古で購入した少し前の世代のPCであれば、ネットワークのドライバは自動的にインストールされている場合がほとんどだ(今回も特別な作業を行うことなく、ネットワークが利用できる状態になっていた)。ネットワークに接続できていることを確認し、「次へ」を押して先に進もう。

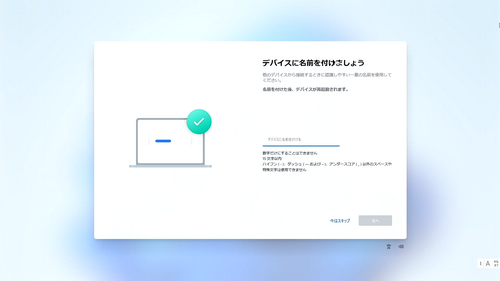

しばらく自動で進行した後、「デバイスに名前をつけましょう」という画面が表示される。PCに分かりやすい名前をつけ管理しやすくするためのものだ。テキスト入力部分に名前を入力して「次へ」。または「今はスキップ」でもよい。

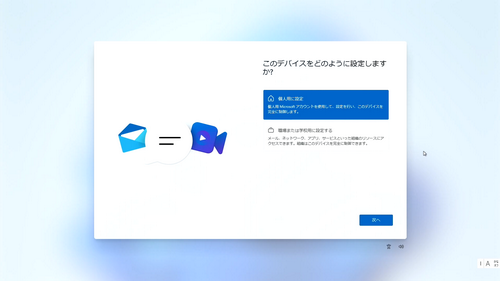

Windows 11 Proでは「このデバイスをどのように設定しますか?」と問う画面が表示される。選択肢は「個人用に設定」と「職場または学校用に設定する」の2つだ。このPCの用途に合わせて選ぶが、ここでは個人用を選択して「次へ」を押す。

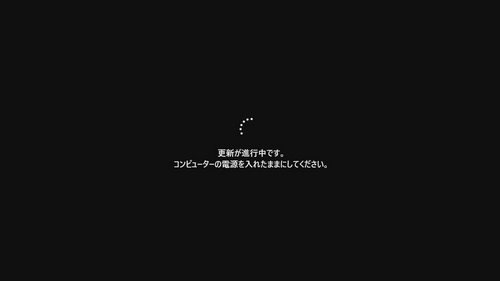

「更新が進行中です。ここから更新します」という画面に切り替わる。ウィンドウの最下段に、「手順○/3」とあるように、ここでの作業は「ダウンロード」、「インストール」、「再起動の準備」の3ステップ。自動で進行し、「再起動の準備」が完了すると再起動がかかる。

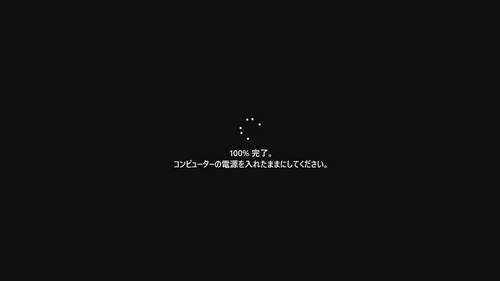

再起動後、「○○%完了。コンピューターの電源を入れたままにしてください。」という画面が表示される。こちらも100%に達すると再起動がかかる。再起動後、「更新が進行中です。」画面を経て「ようこそ」画面が表示されたら、Windows 11のインストールと初期設定の作業はひとまず完了だ。

【Step5】Windows 11の基本設定を行ない、Windows 11が起動する

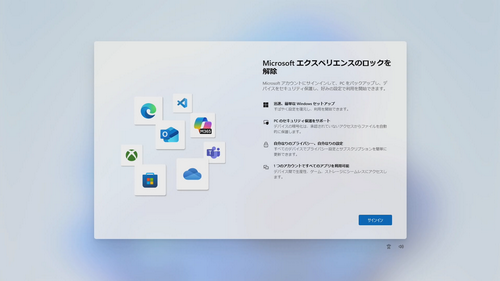

セットアップの最初の画面は「Microsoftエクスペリエンスのロックを解除」というもの。Microsoftアカウントの説明画面で、ボタンは「サインイン」のみ。これを押して進もう。

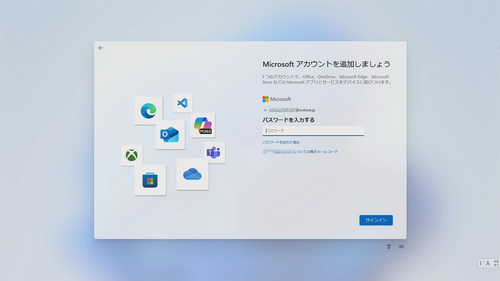

「Microsoftアカウントを追加しましょう」画面になる。Windows 10を使っていたユーザーなら多くの場合がすでにMicrosoftアカウントを所有していると思われるので、お手持ちのMicrosoftアカウントを入力し、「次へ」を押し、次の画面でそのパスワードを入力して「サインイン」する。もしもMicrosoftアカウントを新たに作るのであれば、「作成しましょう!」ボタンから登録する。

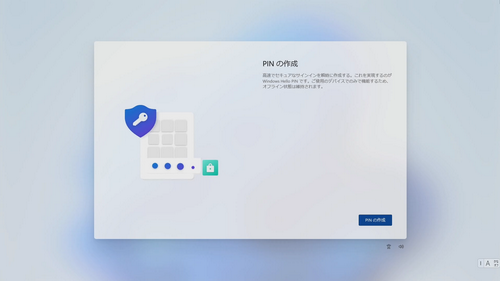

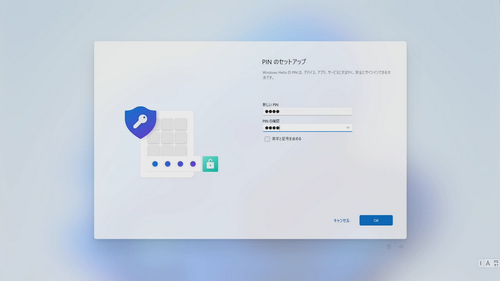

Microsoftアカウントのログインを経て、「PINの作成」画面になる。「PINの作成」を押して進もう。「PINのセットアップ」画面でPINを指定、「OK」を押す。

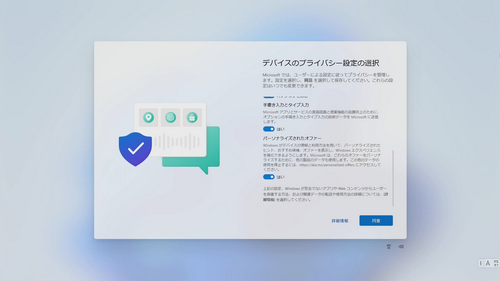

「デバイスのプライバシー設定の選択」画面になる。デフォルトは各項目「はい」になっている。各項目を一読の上ではい/いいえを選択し、すべて終えたら「同意」を押して次に進もう。

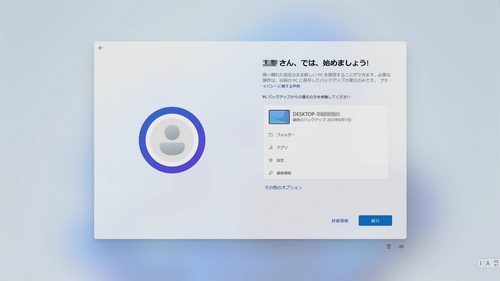

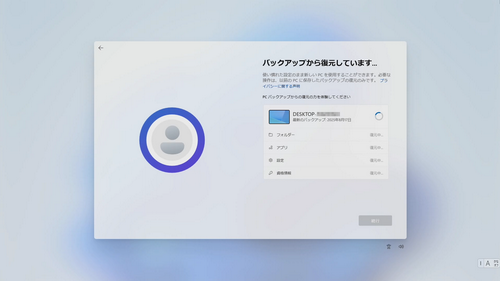

「○○さん、では、始めましょう!」画面が表示される(“○○さん”はサインインしたMicrosoftアカウントに登録された名前)。「続行」を押すとタイトルが「バックアップから復元しています」に変わる。Microsoftのクラウドサービス「OneDrive」を利用して、Microsoftアカウントに紐づけられた情報やデータ類をバックアップしている場合は、旧環境のデータをこのPCに復元してくれる。復元が完了すると次の画面に進む。

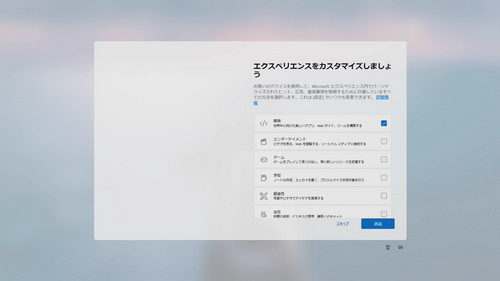

「エクスペリエンスをカスタマイズしましょう」画面が表示される。画面内に説明があるとおり、「ヒントや広告、推奨事項を取得するため」のものだ。必要に応じてチェック、あるいはチェックを外す作業を行い、最後に「承諾」を押す。「スキップ」することも可能だ。

ここから先、関連する機能やサービスの案内などの画面がしばらく続く。必要に応じて内容を確認、設定を行う。すべての作業を終えると、いよいよWindows 11のデスクトップが表示される。

このあと、アプリを再導入やデータを戻す作業が待っているが、ひとまずはWindows 11への「アップグレード作業」の基本的な手順はこれにて完了だ。

やや複雑な作業だが、Windows PCをよりディープに扱うための基礎でもある

前回の記事と本稿とで、Windows 10 PCをWindows 11にアップグレードする方法を2パターン紹介したが、どちらがオススメかと言えば、手軽で比較的短時間で完了できる「Windows 11 インストール アシスタント」を使った方法だろう。

しかしインストールメディアを使ったアップグレード(=クリーンインストール)は、真っ新なWindows 11を再構築できるため、今回のようなWindowsのアップグレード“以外”の用途でも利用できる。また、UEFI設定やディスクのパーティション操作など、ここで得た経験や知識は、PCをさらに使いこなしたり楽しんだりするときに役立つこともあるだろう。作業内容が分かりにくい部分もあるが基本的な工程は一本道。ネットにも多くの情報があるので、よりPCへの理解を深めたいということであれば、この方法にチャレンジするのもアリだろう。