プロダクトレビュー・ショーケース

鍛造カーボンで“世界に一台”の模様を持つゲーミングマウス「WLMOUSE YING」を試してみた

~軽量&スリムな日本人向けサイズ

2025年8月26日 09:05

ここ数年ほど、ゲーミングマウス市場では“軽量化”がトレンドだ。各社工夫を凝らして軽量化を図っているが、いくつかある中でも、シェルに穴を空ける“肉抜き”が軽量化の手法として最も多く採用されている。

WLMOUSEも、金属製シェルに穴を設けた設計で軽量マウスを多数投入してきたブランドだが、今回は同社として初めて、素材の変更で軽量化を目指した“穴なし”のゲーミングマウス「YING-影-」を紹介しよう。

鍛造カーボンシェルを採用したゲーミングマウス

YINGは、穴なしデザインで40g以下という軽量設計が特徴のゲーミングマウス。カラーはブラック(玄)だ。

国内代理店の販売価格は29,500円で、現行ゲーミングマウスの中でも高価格帯に属しているが、その理由は採用する素材にある。

高価格の理由でありマウス最大の特徴といえるのが、シェルの素材に鍛造カーボン(Forged Carbon)を採用している点だ。

カーボンファイバー素材は、炭素繊維で編まれたシートを重ねて樹脂で固める積層成形のものが一般的だが、鍛造カーボンでは、短い炭素繊維を樹脂と混ぜ、型に入れて高温で押し固めるという製法で作られる。

鍛造成形の場合、より柔軟な形状を実現できるため、高級車やスポーツ用品などに用いられている。YINGでもボディが一体パーツで成形されているのが特徴だ。

鍛造カーボン素材では、大理石(マーブル柄)やダマスカス鋼のような不規則模様が特徴で、YINGのシェルにも独特の模様が見て取れる。

混ぜて固めるという製造工程上、同じ製品でも同じ模様となることがなく、個体ごとに“唯一無二”な見た目になるのもポイントだ。

なお、鍛造カーボン製なのはトップシェルとメインボタン部分で、底面パーツやサイドボタンなどはプラスチック製である。

穴開きマグネシウム合金シェルと同等クラスの軽さを実現

本体サイズは119×60×37mmで、同社の中サイズ金属製マウス「Beast X(122×62×37mm)」とミニサイズマウス「Beats X Mini(116×58×35mm)」の中間サイズだ。

公称重量は37±2gで、重量の面でもBeast X Pro(サイド穴なしモデル/公称重量41±2g)とBeast X Mini Pro(サイド穴なしモデル/同36±2g)の中間だ。実機の測定重量は40.2g(ソール除く)となった。

Beast X Pro、同Mini Proのいずれのモデルも穴開きデザインのマグネシウム合金製シェルなのに対して、YINGでは、鍛造カーボンによって穴なしデザインで同レベルの軽さを実現しているのが強みだ。

素材が変わって気になるのは剛性の面だが、結構な力を入れて握ってもシェルが歪んだり軋むことはない。一部の穴開きマウスなどで剛性に不安を覚えるものも存在するが、現実的なマウス操作シーンにおいて、剛性面が気になることはないだろう。

コンパクト&スリムで日本人向きな大きさ

前述のように、マウスの大きさは“やや小さめ”の部類。ボタン形状など細かい差異はあるが、幅が細く頂点が後方寄りになっているなど、全体的にEndgame Gear「OP1」シリーズに近い形状だ。

アジア人の手の大きさにフィットするサイズ感で、女性でも持ちやすい大きさに収まっている。

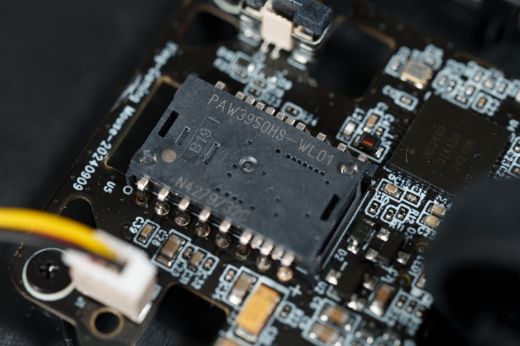

PAW3950HS光学センサー&オムロン光学スイッチ搭載

搭載する光学マウスセンサーはPixArtのPAW3950HS。読み取り解像度は50~30,000DPIで、最大読み取り速度750IPSを謳う。

メインボタンにはオムロン製光学スイッチを採用。軽めの押し心地ながら反発もあり、戻りも速いためスパムクリック操作も問題ない。

ホイールエンコーダーはTTC防塵シルバーで、ホイール抵抗は軽め。ノッチ間隔も適度で、ホイールクリックについてもメインボタンよりはやや重い程度の荷重設計だ。

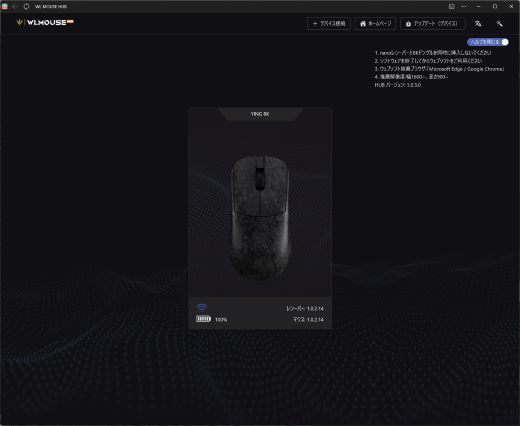

Webドライバーに対応

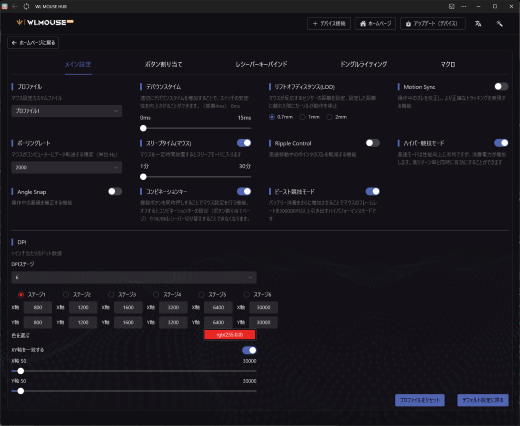

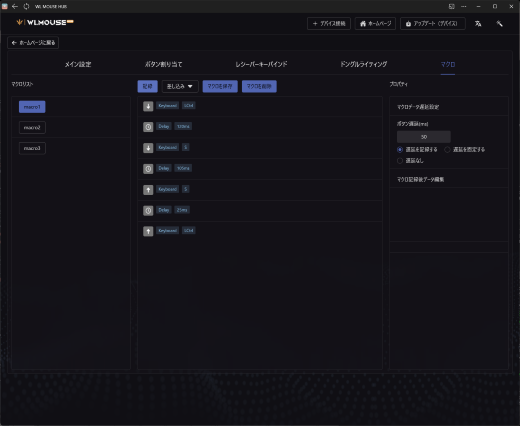

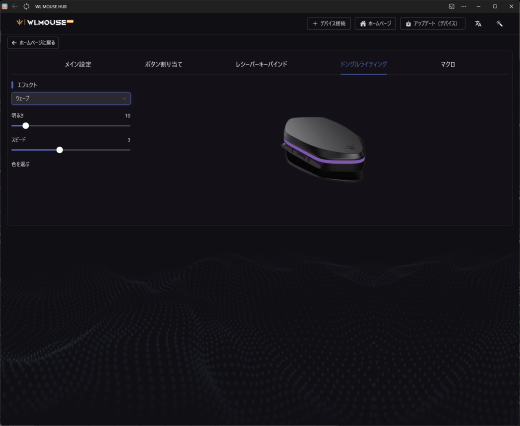

DPIなど、YINGの各種設定はWebドライバーから変更が可能。ドライバー上では3つのプロファイル設定を保存できる。

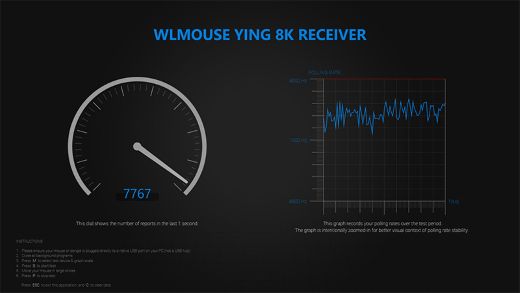

設定項目を見ていくと、ポーリングレートは125~8,000Hzから選択できる。ボタンのデバウンスタイムは0~15msで設定可能だ。

直線補正やRipple Control(ジッター低減)、ポーリングレートとセンサーの処理タイミングを同期させる「Motion Sync」などのオン/オフも対応する。LoDは0.7/1/2mmの3段階設定。

消費電力が増える代わりに、センサー処理などを通常よりも高速化する「ハイパー競技モード(High-Speed Mode)」も設定できる。こちらはポーリングレートによらず有効にすることが可能だ。

新ファームウェア(v1.0.2.14以降)では、新たに「ビースト競技モード(Turbo Mode)」という機能も追加された。同モードは光学センサーのスキャンを2万FPSに固定し、より高い移動検知精度と低遅延を実現するという。

ビースト競技モードは、ハイパー競技モードと同時に有効にする必要があるため、バッテリー駆動時間がより短くなる点は注意したい。

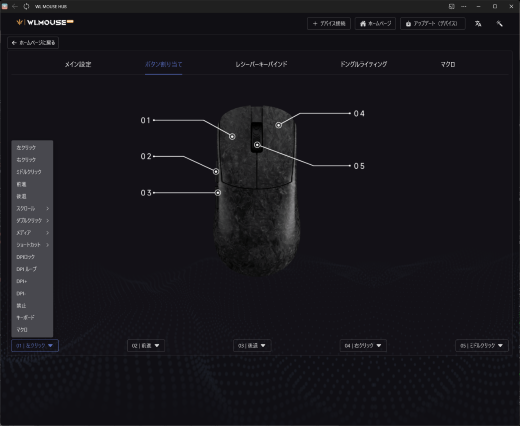

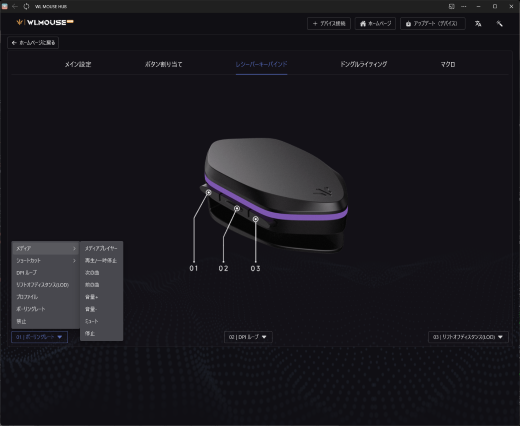

ボタン付きドングルという珍しい仕様

付属の8Kドングルは、ワイヤレスドングルとしては珍しく、カスタマイズ可能なサイドボタンを備えている。

サイドボタンは3つで、Webドライバーからポーリングレート/LoD/DPI/プロファイルの変更が可能なほか、再生/停止・音量上下や、画面の明るさ上下といったメディアキー機能も割り当てられる。

ドライバーを起動せずともマウス設定を変更できるため、シーンに応じて切り替えたいユーザーにとってはユーザビリティに優れている。設定は頻繁に変更しないというユーザーでも、メディアキーとして使えるのは嬉しい。

長時間の使用でも快適なサイズと正確な操作性

それでは、実際に握ってみた感触をお伝えしよう。

まず、シェル表面はサラッとした質感だが、グリップ性は十分あり、指が滑るということもない。

適正のあるグリップスタイル(持ち方)は、コンパクトなサイズと後部の膨らんだデザインで、特に“掴み持ち”スタイルのプレイヤーにとって絶妙な大きさとなっている。

特に幅の細さの効果は大きく、長時間のプレイでも指に負担がかからず今までにない快適さを得られた。

サイズがコンパクトで軽量なので“つまみ持ち”でも使いやすい一方、手全体を乗せる“被せ持ち”にはやや窮屈だ。

筆者は日本人男性の平均的なサイズ(手長19×手幅8cm)の手で、掴み持ち&つまみ持ちの中間というグリップだが、実際にゲームで使用してみると、本体の軽量さと絶妙なサイズ感のおかげでより快適にプレイできた。

センサーの読み取りについても、センサーとの相性が出やすいガラスや編みの細かい布マウスパッドでも読み取りエラーは発生せず、問題なく動作した。

ポーリングレートもテスターアプリで8K動作を記録し、公称通りの仕様となっている。

鍛造カーボン製のハイエンドな1台

紹介してきたように、YINGは鍛造カーボン素材や最新の光学センサーなどを用いたプレミアムなゲーミングマウスだ。

各社フラッグシップモデルと肩を並べる価格帯だが、それらと遜色ないスペックを備えたマウス製品と言ってよいだろう。質感に優れているだけでなく、軽さと性能を両立した設計は鍛造カーボンならではの強みだ。

鍛造カーボンのランダムで唯一無二な外観も、ハイエンドな価格に見合ったポイントといえるだろう。