トピック

組み立てやすさ大幅アップ! ミドルレンジ自作にピッタリのMSI「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI」で人気のRyzen 7 9700Xを動かす

TDP 65WのCPUを簡単設定で105W動作させたテストも敢行! text by 芹澤 正芳

- 提供:

- MSI

2025年1月29日 00:00

2025年1月7日よりAMDの最新チップセット「B850」を搭載するマザーボードの発売がスタートした。AMDのミドルレンジ向け「B650」の後継となるチップセットでPCI Express 5.0に対応しているのが大きな変更点。質実剛健なスペックとデザインで人気となっているMSIのTOMAHAWKシリーズからも「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI」がさっそく登場した。組み立てやすさをアップさせるEZ DIYの充実が見どころだ。

本稿では、ハードウェアの解説に加え、人気ミドルレンジCPUのRyzen 7 9700Xと組み合わせた試用レポートをお届けする。今回は、TDPを標準の65Wと、105Wにアップさせた設定でテストを実施し、消費電力や電源回路(VRM)の温度、動作クロックの推移なども交えたテストを行っている。ミドルレンジ構成での実力をチェックする。

80A SPSの14+2+1フェーズ電源を採用する高耐久モデル

MSIの「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI」は、AMD B850チップセットを搭載するマザーボードだ。前モデルのB650ではオプション扱いだったNVMe SSDのPCI Express 5.0対応が正式なものになり、高速なストレージを使いやすくなったのが大きな違い。ビデオカード用のPCI Express x16スロットについては4.0対応が基本で、5.0対応はオプション扱い。ただ、実際のB650搭載マザーボードはNVMe SSD、ビデオカード用ともに5.0対応のものが多い。上位のX870チップセットとの差もそこまで多くなく、目立つ違いはX870はUSB 4が標準対応、B850はオプションになっている点だ。

TOMAHAWKと言えば、ミリタリー調のデザインにLEDといった装飾のない“硬派”で“安定重視”の設計を取り入れながら手頃な価格を実現するミドルレンジのマザーボードとして人気のシリーズだ。MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFIにもそのスタンスはしっかりと引き継がれており、ブラック基調の力強さを感じるデザインにライムイエローの文字やロゴがほどよいアクセントになっている。

電源回路は14+2+1フェーズの80A SPSという強力な構成で、厚みのあるヒートシンクと接地面には7W/mKと熱伝導率の高いサーマルパッドが取り付けられており、発熱対策がガッチリ行われている。Ryzen 9 9950Xなどの上位CPUも余裕で運用が可能と言ってよいだろう。さらに、2オンス銅層を設けたサーバーグレードの8層基板を採用しているあたりは、さすが堅牢性を重視のTOMAHAWKというところ。

PCの組み立てを簡単に。“EZ DIY”を随所に導入

それでは、ボード上の装備を詳しく見てみよう。

M.2スロットは全部で4基搭載されており、CPUソケットに一番近いスロットはCPU直結でGen 5(x4)、残りの3基はチップセット経由ですべてGen 4(x4)対応。すべてのスロットにヒートシンクが搭載されており、冷却面の不安はない。

MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFIでは、パーツの着脱をより簡単にするMSI独自の機構“EZ DIY”を数多く採用しているのが大きな特徴で、前モデルからの大きな進化点と言える。

Gen 5(x4)のM.2スロットはワンタッチでヒートシンクを着脱できる「EZ M.2 Shield Frozer II」を採用。さらにM.2 SSDをスロットに挿して押し込むだけで固定を完了できる「EZ M.2 CLIP II」も備えており、ツールレスでスムーズにストレージの取り付けが行える。EZ M.2 CLIP IIは先端がスティックのようになっており、倒すだけでロックを解除可能とM.2 SSDの取り外しも簡単だ。

残り3基のヒートシンクはネジで固定されているので、プラスドライバーが必要だ。スロットにはフックを回してM.2 SSDを固定する従来からの「EZ M.2 CLIP」を採用している。

PCI Expressスロットは3基用意されている。CPUソケットに近いのはCPU直結のビデオカード用でPCI Express 5.0 x16仕様だ。残りの2基も形状はx16だが、チップセット経由でPCI Express 3.0 x1、PCI Express 4.0 x4仕様となっている。

バックパネルのUSBは、USB 10Gbps(Type-C)が3ポート、USB 10Gbpsが2ポート、USB 5Gbpsが1ポート、USB 2.0が4ポート。内蔵GPU用の映像出力としてHDMIを搭載している。また、PCケースのUSBポート用として、USBピンヘッダーで、USB 20Gbps Type-Cが1ポート分、USB 5Gbpsが4ポート分、USB 2.0が4ポート分、それぞれ用意。ネットワーク機能は、Realtek 8126VBによる5Gbpsの有線LANと、無線LANはWi-Fi 7(最大5.8Gbps)でBluetooth 5.4もサポートしている。

Ryzen 7 9700Xを65Wと105Wモードの両方でテスト

ここからは、ミドルレンジCPUとして人気の高いRyzen 7 9700Xを使って、UEFIメニューや実際に動作させたときのCPUと電源回路(VRM)の温度、動作クロック、消費電力などをチェックしていこう。ビデオカードには、同じく人気ミドルレンジGPUのGeForce RTX 4060を採用するMSIの「GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC」を組み合わせた。

| CPU | AMD Ryzen 7 9700X(8コア16スレッド) |

| メモリ | DDR5-6000 32GB(PC5-48000 DDR5 SDRAM16GB×2) |

| ビデオカード | MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC (NVIDIA GeForce RTX 4060) |

| システムSSD | M.2 NVMe SSD 2TB(PCI Express 4.0 x4) |

| CPUクーラー | 簡易水冷クーラー(36cmクラス) |

| 電源 | 1,000W(80PLUS Gold) |

| OS | Windows 11 Pro(24H2) |

UEFIメニューで注目したいのは、「TDP to 105W」だろう。Ryzen 7 9700XとRyzen 5 9600Xは通常だとTDPは65Wだが、それを105Wまで引き上げる設定だ。例えば、Ryzen 7 9700XはTDP 65Wのデフォルト設定だとPPT 88W/TDP 75W/EDC 150Aになる。電力のリミットは88Wだ。それをTDP to 105Wを有効にすると、TDP 105W/PPT 142W/TDP 110W/EDC 170Aという設定になり、電力リミットが142Wまで引き上げられるのだ。

ミドルレンジ向けチップセットを搭載する本機ではあるが、より性能を絞り出せる余地のある機能を組み込んできたあたりはなかなかおもしろい。

このほか、Ryzen 7 9800X3Dなど「X3D」向けにCPUのコアまたは同時マルチスレッド(SMT)を調整することでゲーム性能を向上させる「X3D Gaming Mode」も用意。OSインストール後、ネットワークに接続されていると、自動的にマザーボードのドライバ類を導入できるユーティリティが起動するおなじみの「MSI Driver Utility Installer」も備わっている。

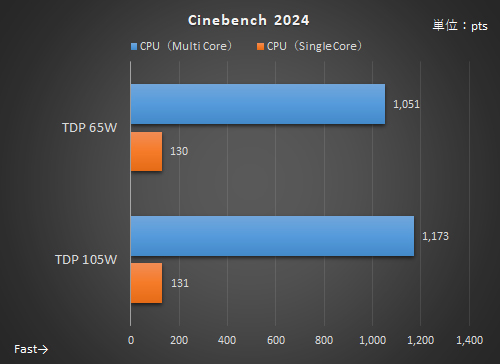

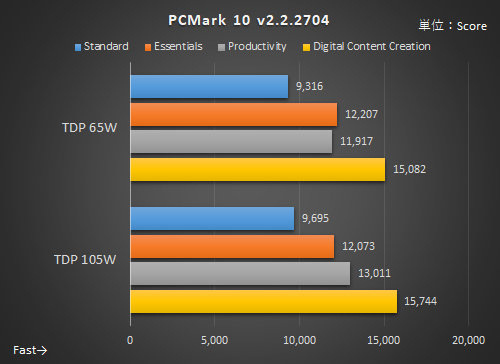

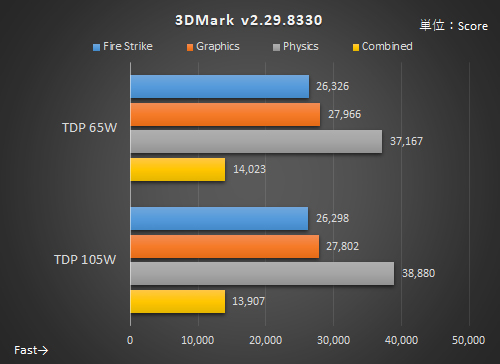

それでは、Ryzen 7 9700Xを組み込んだ場合の挙動を追ってみよう。「TDP to 105W」を使い、TDP 65WとTDP 105Wの2種類でテストを実行する。メモリはDDR5-6000駆動、簡易水冷のファン設定はiCUEアプリで「安定」とした。まずは、性能の違いからチェックしてみよう。まずはCPUパワーを測る「Cinebench 2024」、PCの基本性能を測る「PCMark 10」、3D性能を測る「3DMark」を実行する。

Cinebench 2024のMulti Coreは全コアに100%の負荷をかけるテストだけに、TDP 105W設定では電力リミットの余力ができたためスコアが約12%上昇した。ただし、Single Coreは電力リミットに達するようなテストではないので誤差レベルだ。

PCMark 10でもオフィス系処理のProductivityとクリエイティブ系のDigital Content Creationでスコアが伸びている。3DMarkは全体スコアとなるFire Strikeだと誤差レベルだが、CPU性能の影響するPhysicsだとTDP 105Wのほうがスコアは高くなる。CPUをガンガン使う処理では、105Wモードの恩恵あり! と言ってよいだろう。

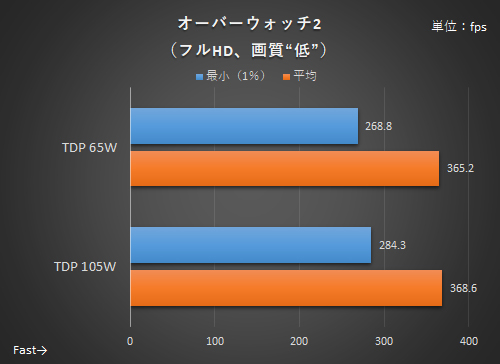

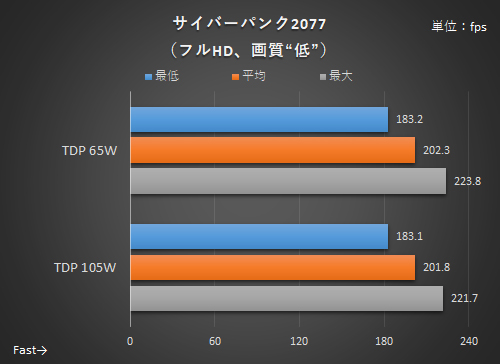

実際のゲームではどうだろうか。オーバーウォッチ2とサイバーパンク2077を用意した。オーバーウォッチ2はbotマッチを実行した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定した。CPUの性能差を出しやすくするため、あえて画質設定は低くしている。

ゲームに関してはTDP 105Wの恩恵はほとんど見られなかった。ゲームはCPU使用率が100%に達する機会が少ないためと見られる。ゲーム用途でPCを使う際はTDP 65Wのままがよさそうだ。

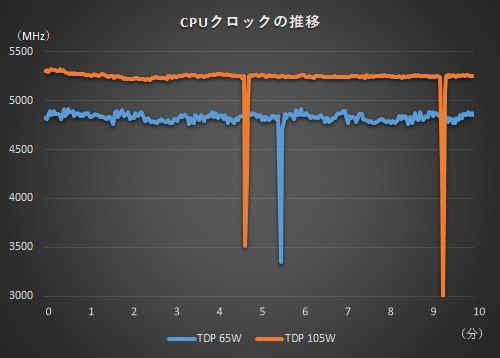

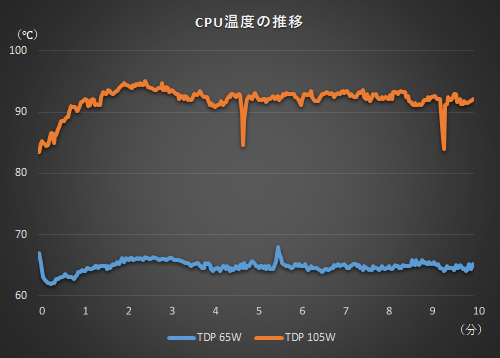

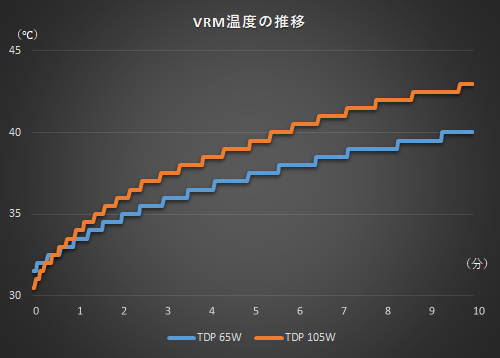

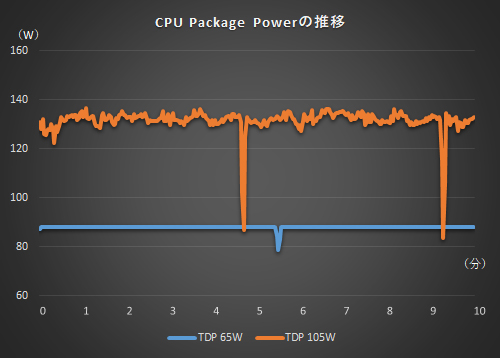

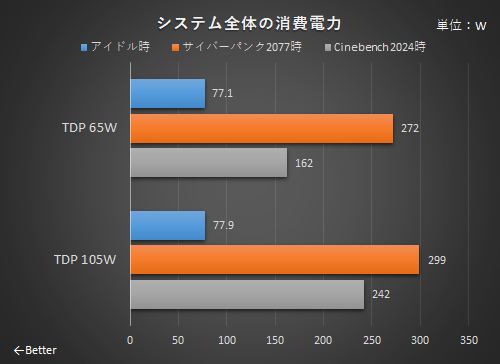

続いて、「Cinebench 2024」のMulti Coreテストを10分間実行したときのCPU温度、VRM(電源回路)温度、CPUの実行クロック、CPUの消費電力の目安となるCPU Package Powerおよびシステム全体の消費電力をチェックする。

各データの取得には「HWiNFO Pro」アプリを使用し、CPU温度は「CPU (Tctl/Tdie)」、VRM温度は「MOS」、CPUの実行クロックは「Core Effective Clocks (avg) 」、CPU Package Powerは同じ名称の「CPU Package Power」という項目を追った結果だ。システム全体の消費電力はラトックシステムの電力計「REX-BTWATTCH1」を使用している(室温22℃)。

TDP 65Wでは動作クロックが4.8GHz前後での推移になるに対し、TDP 105Wでは電力リミットが上がるだけに動作クロックは5.25GHz前後での推移に上昇。それがスコアにも表れている。ただ、クロックが上がれば温度もアップするわけで、CPU温度はTDP 65Wが平均64.8℃と低めだが、TDP 105Wは平均92℃まで上がってしまう。空冷のCPUクーラーでの運用を考えているなら、TDPは65Wのままにしたほうがよいだろう。

なお、VRM(電源回路)の温度はTDP 65Wが最大40℃、TDP 105Wが43℃と上昇したが、その差はそこまで大きくなく、温度的にも安全なもの。このあたりは冷却性能の高さの表れと言ってよいだろう。

次に消費電力関連をチェックしよう。

CPU Package PowerはCPU単体の消費電力の目安だ。HWiNFO Proでの数値ではあるが、TDP 65Wでは電力リミットの88W前後でほぼ推移、TDP 105Wでは電力リミットは142Wになるが、そこまでは上昇せず、131W前後での推移となった。システム全体の消費電力も当然ながら、TDP 105Wのほうが高くなる。

Ryzen 7 9700XとRyzen 5 9600XはTDP 65Wで低消費電力、低発熱でも高性能というのが一番の強みだけに、TDP 105WはCGレンダリングや動画エンコードでCPU性能を絞り出したい、といった用途以外ではそれほどうまみがあるモードではない。ただ、どちらもユーザーが手軽に選べるようになっているのはうれしいところだ。

見直されるブラックカラーの自作にマッチ

前モデルからネットワーク周りを強化、EZ DIYによってパーツの着脱がより簡単になり、初自作にもオススメの1枚だ。ホワイトカラーのパーツが充実することで、渋いブラックカラーで統一するよさも見直されており、LEDのない質実剛健なデザインのMAG B850 TOMAHAWK MAX WIFIはうってつけの存在。Ryzen 9000シリーズでシブめなゲーミングPCを組みたいならぜひチェックしてほしい。