トピック

エントリークラスでも実はなかなかの高性能、「MSI B860M GAMING PLUS WIFI」でミドルクラスのゲーミング環境を組む

自作PC初心者でも買いやすく扱いやすいMSI「GAMING PLUS」シリーズ text by 坂本はじめ

- 提供:

- MSI

2025年7月30日 00:00

先進的で強力な機能や装備を揃えたハイエンド製品からコスト重視のエントリーモデルまで、多数のマザーボードラインナップを展開するMSIだが、コストパフォーマンスを重視して開発されたエントリークラスのゲーミングマザーボードとして、「GAMING PLUS」シリーズが追加されている。

今回は、新生GAMING PLUSがどのようなマザーボードシリーズなのかを確認しつつ、同シリーズのIntel向けマザーボード「B860M GAMING PLUS WIFI」を例に、自作PC初心者やライトゲーマーに相応しい機能や性能を備えているのか見てみよう。

高いコスパが魅力のエントリークラスゲーミングマザー「GAMING PLUS」

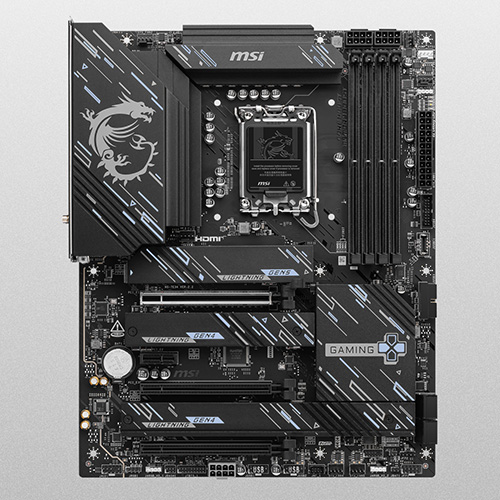

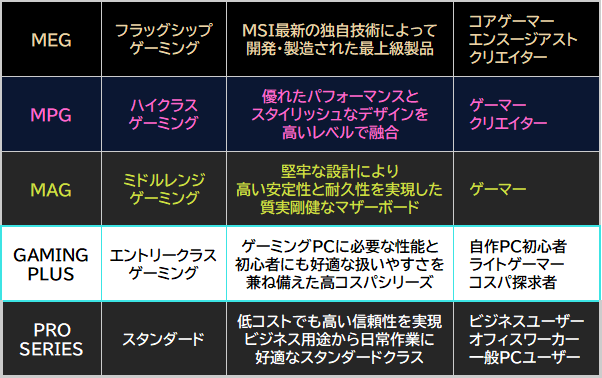

まずは、今回テストするMSIのゲーミングマザーボード「B860M GAMING PLUS WIFI」が属する、「GAMING PLUS」シリーズのポジションをチェックする。

GAMING PLUSを冠するモデルは以前から販売されているが、シリーズ化されたのは1世代前のマザーボードから。現在販売されているZ890チップセットやB860チップセットを搭載するモデルは2世代目にあたる。

GAMING PLUSは、MEG、MPG、MAGの下位に位置するエントリークラスのモデルで、扱いやすさと高コストパフォーマンスがコンセプトとなっている。

コスト重視なポジションのシリーズではあるものの、ゲーミングPC用のマザーボードとして必要な性能や機能、信頼性をしっかり確保。さらに、MSIが「EZ DIY」の名のもと推進するユーザーフレンドリー設計も導入しており、コストと使い勝手の両方の面で自作PC初心者やライトゲーマーを意識した製品となっている。

Core Ultra 7 265Kをフルパワーで運用可能なmicroATXマザー「B860M GAMING PLUS WIFI」

それでは、今回テストするGAMING PLUSシリーズのマザーボード「B860M GAMING PLUS WIFI」の特徴を確認していこう。

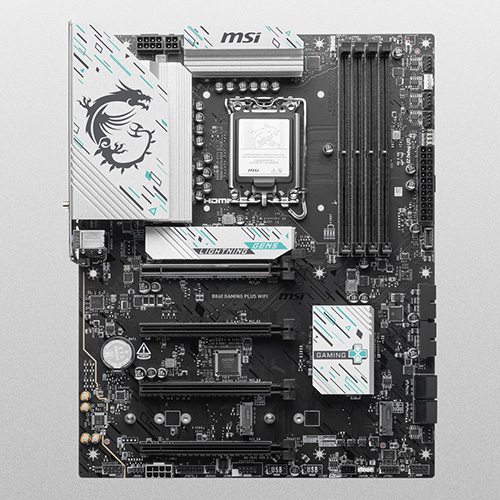

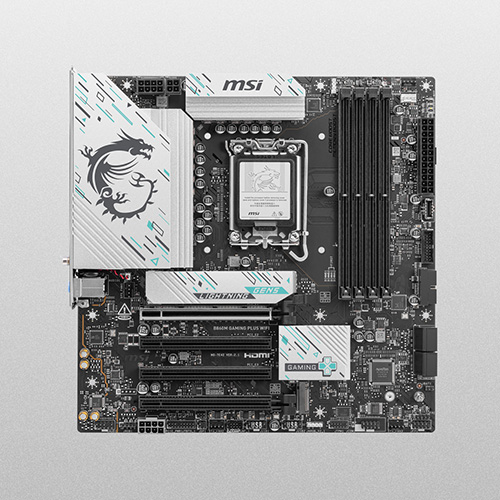

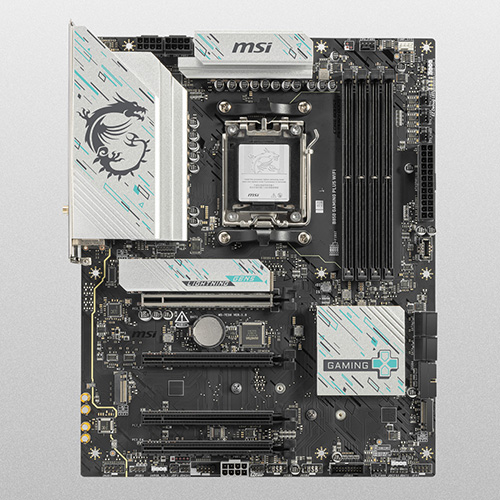

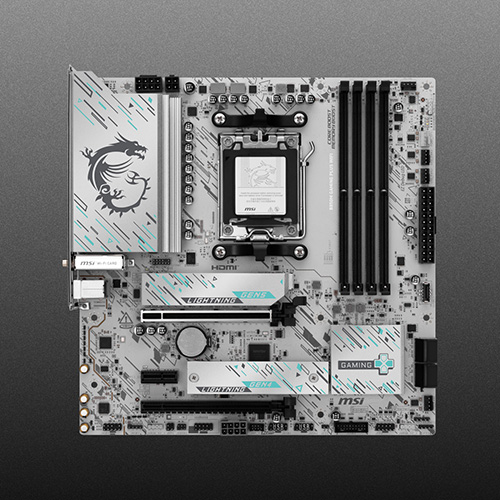

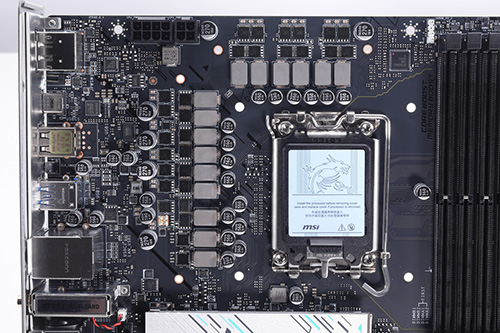

B860M GAMING PLUS WIFIは、IntelのB860チップセットを搭載するLGA1851対応マザーボードで、Arrow Lake-SことCore Ultra 200Sシリーズが利用できる。フォームファクターはmicroATXで、基板サイズは243.84×243.84mm。

エントリークラスに位置するGAMING PLUSシリーズの製品だが、バックパネルにはWi-Fi 7や5GbE(有線LAN)、Thunderbolt 4といった先進的なインターフェイスを装備。ビデオカード用のPCIe x16スロットやCPU直結のM.2スロットもPCIe 5.0に対応しており、機能やインターフェイスに関してはかなり充実している。

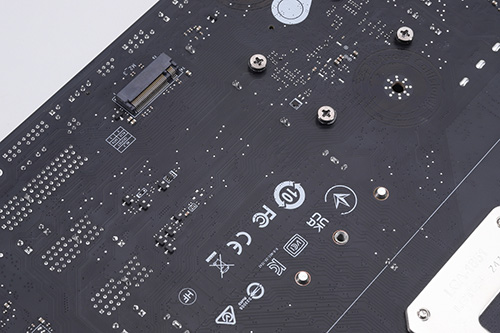

一方で、PCIe x16形状のスロットを4本搭載、基板背面にM.2スロットを装備するなど、microATXマザーボードとしては珍しい設計も採用しており、従来のデザインにとらわれない自由な設計思想も見て取れる。

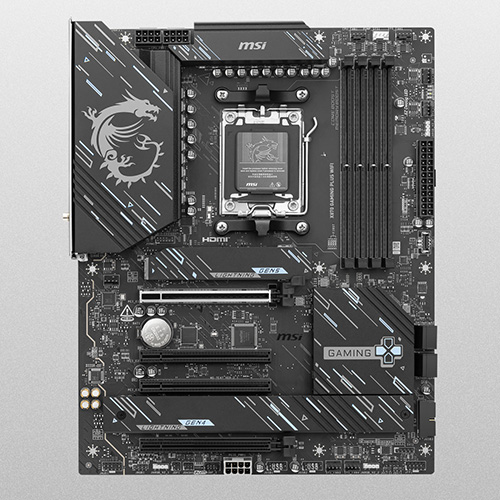

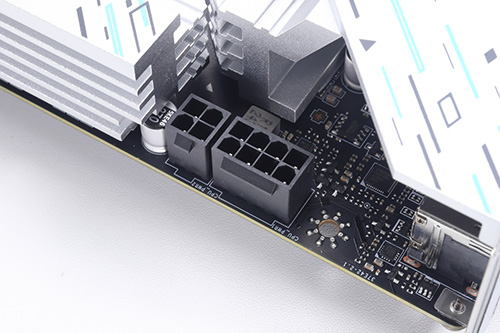

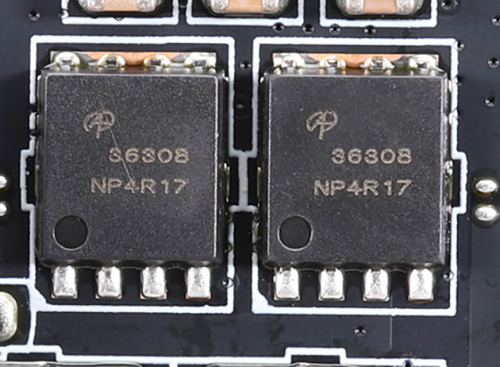

CPUに電力を供給するVRMには、12+1+1+1フェーズのDRPS(Dual Rail Power System)電源回路を搭載。CPUコア用の12フェーズに採用するMOSFETは従来型のP-PAKだが、最大で250Wの電力を消費するCore Ultra 200Sシリーズに十分な電力を供給できる能力を備えている。

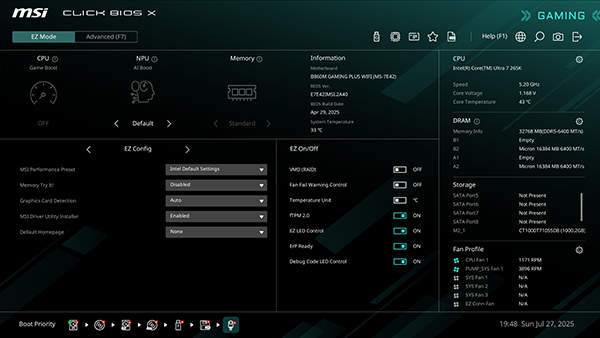

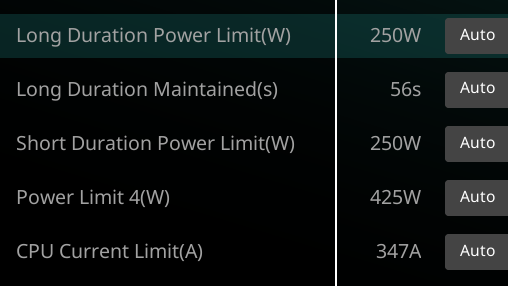

実際、準ハイエンドCPUのCore Ultra 7 265Kを搭載した場合、B860M GAMING PLUS WIFIのBIOSは電力リミットをPL1=PL2=250W、電流リミット(IccMax)を347Aに設定しており、これはCore Ultra 7 265Kの標準設定(Intel Default Settings)における最大のリミット値だ。

B860M GAMING PLUS WIFIは、MSIが推進するユーザーフレンドリー設計に基づくEZ DIY機能を複数搭載している。

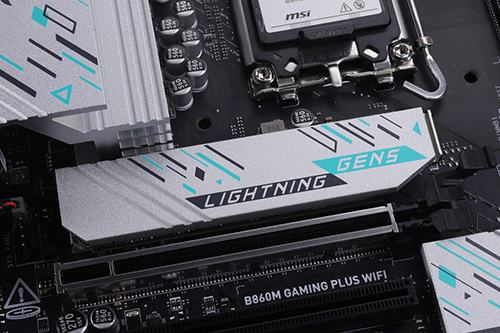

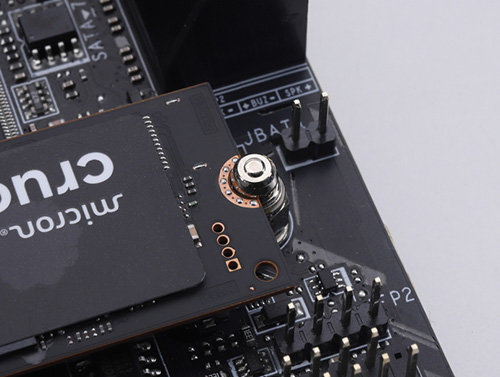

代表的なものとしては、ツールレスかつワンタッチで着脱可能なM.2型SSD用ヒートシンク「EZ M.2 Shield Frozr II」、SSDをワンタッチで着脱できる「EZ M.2 CLIP II」、挿し込むだけで固定可能なWi-Fiアンテナ「EZアンテナ」、冷却ファンとARGBをまとめて接続できる「EZ Conn」などが挙げられる。PCの組み立てをより簡単・便利にするEZ DIY機能は、自作PC初心者からベテランまで幅広いユーザーが恩恵を得られるものだ。

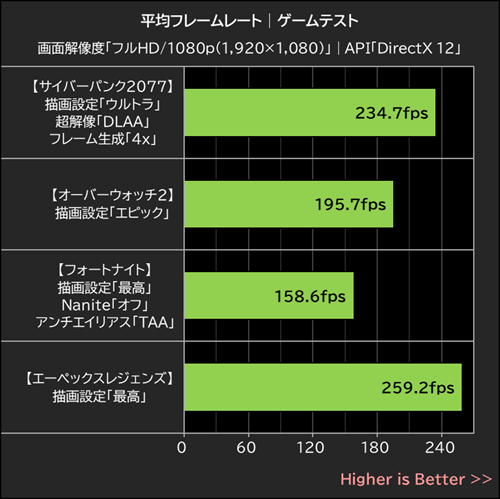

Core Ultra 7 265K × GeForce RTX 5060 Tiミドルレンジ級のゲーミングPC構成で性能をテスト

ここからは、B860M GAMING PLUS WIFIにCore Ultra 7 265KとGeForce RTX 5060 Tiを搭載。ミドルレンジ級のゲーミングPCに相当する構成で性能を検証していく。

エントリークラスのゲーミングマザーボードであるB860M GAMING PLUS WIFIが、最新のCPUとGPUの性能をしっかり引き出すことができるのかに注目だ。

コスパ重視でも上位CPUの性能をしっかり引き出せる、「Cinebench 2024」でテスト

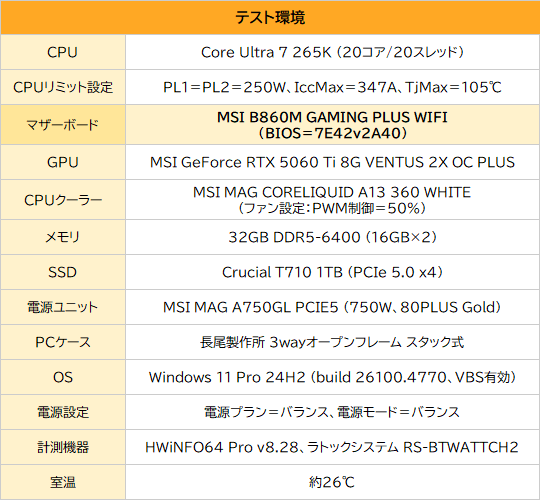

定番のCPUベンチマークテスト「Cinebench 2024」で、Multi CoreテストとSingle Coreテストを実行した結果が以下のグラフ。

最低実行時間=10分で実行したテストにおいて、B860M GAMING PLUS WIFIに搭載したCore Ultra 7 265Kが記録したスコアは、Multi Coreが「1,995pts」、Single Coreが「134pts」だった。

これらは、電力リミットを定格最大に設定されたCore Ultra 7 265Kのスコアとしては標準的なものであり、CPUの性能を十分に引き出せているだけでなく、長時間にわたって維持できることを示す結果だ。

最新のゲームでも高いパフォーマンスを発揮、ゲーム4タイトルで性能を確認

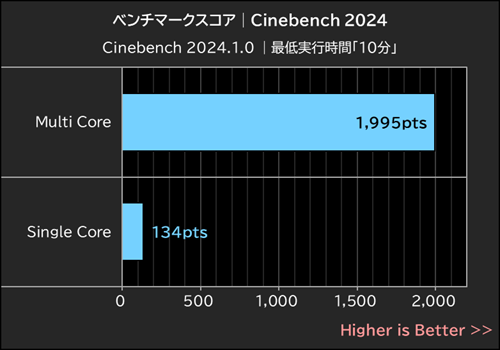

複数のゲームタイトルを使用して、フルHD/1080p解像度(1,920×1,080ドット)での平均フレームレートを計測した結果が以下のグラフ。テストしたのは「サイバーパンク2077」、「オーバーウォッチ2」、「フォートナイト」、「エーペックスレジェンズ」の4タイトル。

サイバーパンク2077のみDLSS 4によるフレーム生成(4x)を実行した場合の結果となっているが、高いグラフィック設定を適用したこれらのゲームにおいて、B860M GAMING PLUS WIFIベースのテスト用PCは100fpsを大きく超える平均フレームレートを記録した。

Core Ultra 7 265Kを搭載したB860M GAMING PLUS WIFIが、十分快適にゲームをプレイできるだけの性能を備えていることは明らかであり、より高性能なGPUと組み合わせればWQHDや4Kでゲームを楽しむことも可能だろう。

高負荷時でも電源周りがしっかり冷える必要十分な冷却性能高負荷動作中のモニタリングデータをチェック

B860M GAMING PLUS WIFIをベースに構築したテスト用PCは、Cinebenchやゲームで高いパフォーマンスを発揮してみせたわけだが、特に負荷の高いテストを実行している時の温度や挙動を確認すべく、HWiNFO64 Proを使用してモニタリングデータを取得してみた。

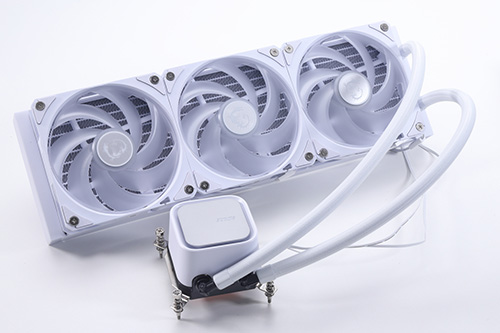

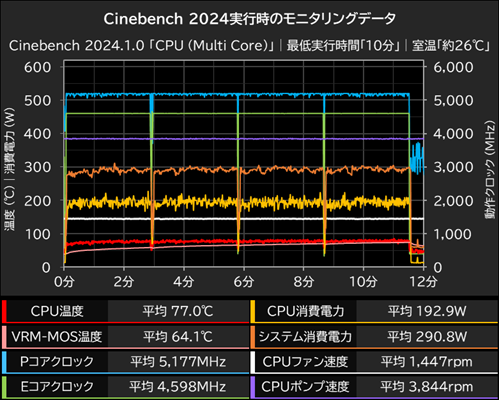

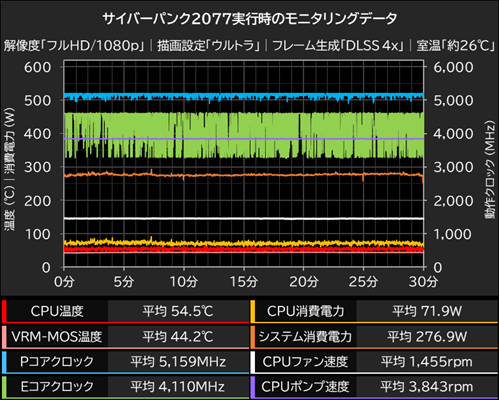

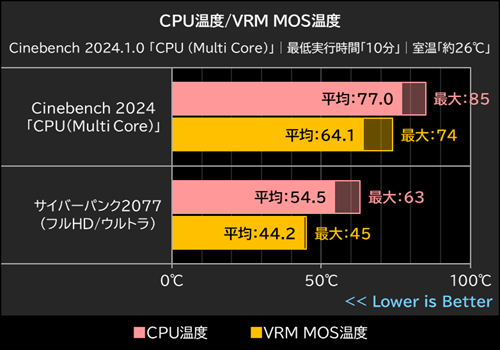

モニタリングデータを記録したのは、最低実行時間=10分で実行したCinebench 2024のMulti Coreテストと、サイバーパンク2077を30分連続実行した時で、テスト時の室温は約26℃。なお、CPUクーラーの冷却ファンの設定は、騒音を抑える目的でPWM制御=50%で固定している。

テスト実行中、CPU温度はCinebenchで平均77.0℃(最大85℃)、サイバーパンク2077では平均54.5℃(最大63℃)となっており、当然ながらCPU負荷が高いCinebenchの方が高温ではあるものの、いずれも温度リミット(TjMax)の105℃よりかなり低い温度に抑えられている。

CPUに電力を供給するVRM MOSの温度は、Cinebenchが平均64.1℃(最大74℃)、サイバーパンク2077は平均44.2℃(最大45℃)。こちらは上限温度が明示されていないが、推移グラフ化したモニタリングデータを見る限りVRM由来のスロットリングは発生していない。

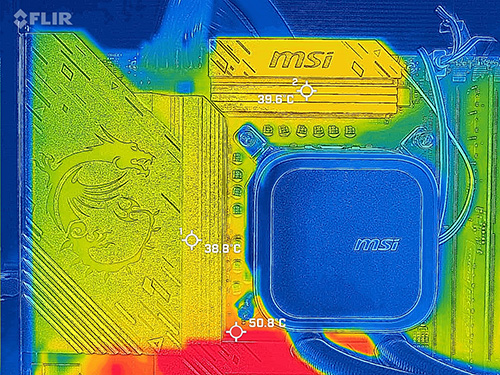

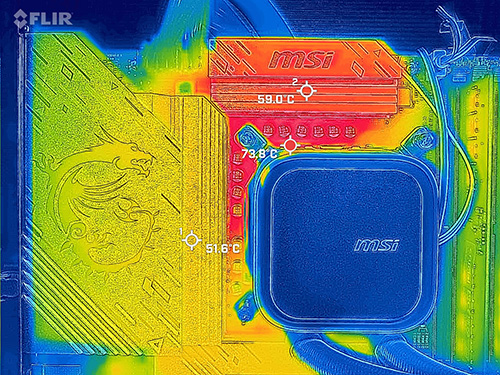

Cinebench実行前と10分経過時点のVRM周辺を撮影したサーモグラフィ画像でも、HWiNFO64 Proの計測結果と大差ない温度であることを確認できる。

今回はケースのエアフローによる冷却が期待できないオープンフレーム環境でのテストだったが、CPUが200W弱の電力を消費している状況でもオーバーヒートすることなく電力を供給し続けたB860M GAMING PLUS WIFIのVRMは、なかなかに優秀なものであると言える。

GAMING PLUSシリーズは自作PC初心者向けに作りこまれたエントリーモデル高コスパゲーミングマザー「B860M GAMING PLUS WIFI」

今回は、エントリークラスのGAMING PLUSシリーズから、Intel向けmicroATXマザーボードのB860M GAMING PLUS WIFIをテストしたが、機能的にも性能的にも充実したゲーミングマザーボードだった。

エントリーモデルという言葉は、単に安いだけのローエンド製品を指して使われることもあるが、必要な機能や性能を低コストで実現するMSIのGAMING PLUSシリーズは、正しく「初心者向け」のエントリーモデルであると言える。

できるだけコストを抑えながらも、しっかり使えるゲーミングPCを構築したいと望むのであれば、まずはMSIのGAMING PLUSシリーズをチェックしてみると良いだろう。