トピック

ビデオカードの補助電源ケーブルがついに隠された!MSI「Zero-Trace Power Path」のよさを熱く語る

MSI「GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OC」レビュー text by 芹澤 正芳

- 提供:

- MSI

2025年10月31日 00:00

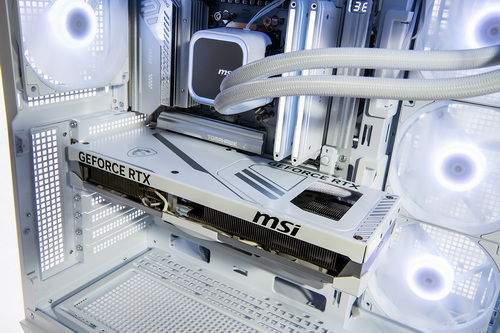

MSIからビデオカード用の補助電源ケーブルを隠せるZero-Trace Power Pathを採用する「GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OC」が発売される。製品名に“PZ”を冠する背面コネクター採用マザーボードおよび背面コネクターマザーボード対応ケース(初登場時「PROJECT ZERO」と呼ばれていた製品群)との組み合わせに最適な、簡単に言うと“背面コネクターマザーボード向け”の新デザインのビデオカードだ。

ただし、MSIのPZビデオカードは、背面コネクターマザーボードとの組み合わせに最適としつつも、それ以外の環境、つまり“通常の”コネクターを持つマザーボードとの組み合わせでも、その優れたデザインが活きる汎用性の高さが強みだ。どうやってケーブルを隠すのか、その性能はどうなのかをチェックしていく。

補助電源コネクターの位置を移動することでケーブルをほぼ完全に隠せる構造に

マザーボード上のほとんどのコネクター類を背面に配置する“BACK-CONNECT DESIGN”により、PCケース内部のケーブルを極力隠してしまおうというMSIの“PZ”製品群。PROJECT ZEROの名称でスタートしたこのコンセプトのもと、これまでマザーボードやPCケースが展開されており、PC内部をスッキリと今までにない美しさに仕上げられるのが最大の魅力だ。

しかし、唯一悩みの種になっているのがビデオカードだ。消費電力が大きい現代のビデオカードは、カードの上部に補助電源コネクターがあるのが一般的。そのため、どんなにケーブルをきれいにまとめても、補助電源ケーブルがPCケースの内側のかなり目立つ位置を横切る形になってしまう。極力目立たないように、うまいことケーブルを逃がしたり、マザーボードやケースの色に揃えるなどして見た目を整えてみたりといった工夫もあるが、完全な解決は難しい。

ビデオカードの補助電源ケーブルの悪目立ちを解消したい、でもPCパーツとしての汎用性は維持したい。そんな2つの難題をうまく解決したのが、今回紹介する「GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OC」だ。補助電源コネクターは汎用的な16ピン(12V-2x6)タイプを採用しつつ、PCケース内部からケーブルを隠すことを可能にした画期的とも言える設計を採用している。

PZ型番のマザーボードやPCケースがベストパートナーだが、カードの構造は先進的でも使用するケーブル自体はごく汎用的なものを使っているため、「普通のマザーボードを使った構成でもPC内部をスッキリ見せたい」というときにも利用できる。PCケース内部を美しく見せることにこだわりたい人にはぜひとも注目してほしい。

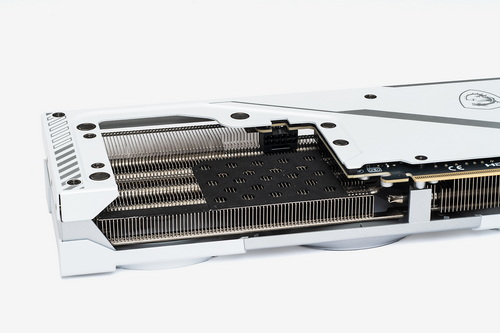

アイデアと構造はシンプルで、一般的に用いられている16ピン電源コネクターをビデオカードの“内側”に配置したのだ。「Zero-Trace Power Path」と呼ばれるこのデザインでは、バックプレートの一部がマグネットによって着脱可能になっており、それを外すと16ピン電源コネクターにアクセスできる、という構造になっている。これとPCケースの裏面配線を組み合わせれば、電源ケーブルは表側(マザーボード面)からはほぼ見えないようにできる。

基板が小さく、ヒートシンクが巨大という最近のビデオカードに多い作りをうまく活用したカード設計で、バックプレートの一部を外すと中央上部に16ピン電源コネクターがある。カードをPCI Express x16スロットに挿した後だと、ケーブルを入れ込むのがかなり難しいので、カードをスロットに挿す前に電源ケーブルを取り付けておくのが組み込み作業時のポイントだ。

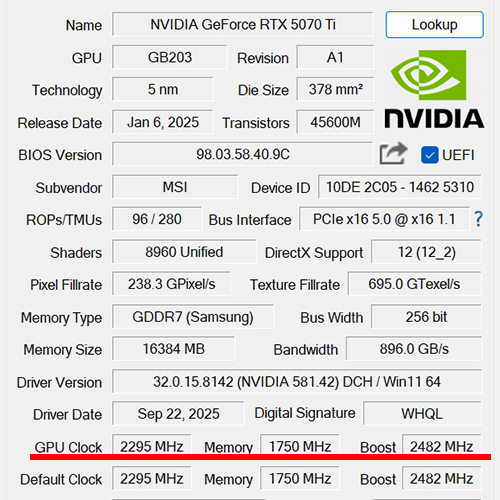

GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OCの基本スペックも紹介しておこう。製品名にもあるように、製品のグレードはLEDを搭載しないシンプルな基本設計でコストパフォーマンス重視の普及モデル“VENTUS”シリーズ。本体カラーはホワイトのみのトリプルファン構成で、カード長は303mm、高さは121mm、厚みは49mmだ。

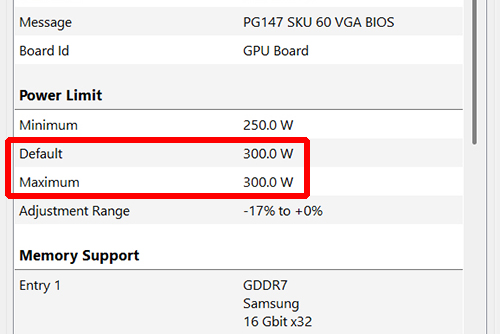

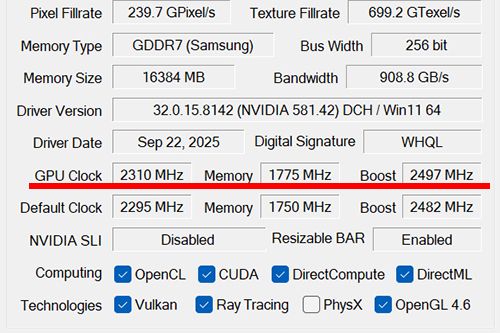

搭載されるGPUは、NVIDIAの最新世代RTX 50シリーズでアッパーミドルに位置付けられているGeForce RTX 5070 Ti。ブーストクロックは2,482MHzと定格の2,452MHzを上回るファクトリーOCモデルで、MSI Centerアプリによって2,497MHzまで高められる。CUDAコアが8,960基、ビデオメモリはGDDR7の16GB、メモリバス幅は256bitだ。カード電力は300Wとこちらは定格どおり。

3基のファンはブレードを3枚ごとに連結させてエアフローと風圧を強化する「TORX FAN 5.0」を採用。GPUとの接触面積を最大限にするために角型へと精密に加工されたCORE PIPEによってヒートシンク全体に熱を伝えやすくなっているのも特徴だ。温度が一定以下の場合、ファンを停止する準ファンレス仕様も備える。電源出力は720W以上が推奨されている。映像出力はDisplayPort 2.1b×3、HDMI 2.1b×1の4系統だ。

重量級ゲームも4Kでラクラク遊べるハイパワー

早速性能チェックに移ろう。テスト環境は以下の通りだ。通常のブーストクロックである2,482MHzのデフォルト設定と、MSI Centerアプリによって2,497MHzまで高めた設定の2パターンで測定した。

| CPU | AMD Ryzen 7 9700X(8コア16スレッド) |

| マザーボード | MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ(AMD X870E) |

| メモリ | CORSAIR DOMINATOR TITANIUM CMP32GX5M2B6400C32W (PC5-51200 DDR5 SDRAM 16GB×2) |

| システムSSD | MSI SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 (PCI Express 4.0 x4、1TB) |

| CPUクーラー | MSI MAG CORELIQUID A13 360 WHITE (簡易水冷、36cmクラス) |

| 電源 | MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE (850W、80PLUS Gold) |

| PCケース | MSI MAG PANO 100R PZ WHITE(ATX) |

| OS | Windows 11 Pro(24H2) |

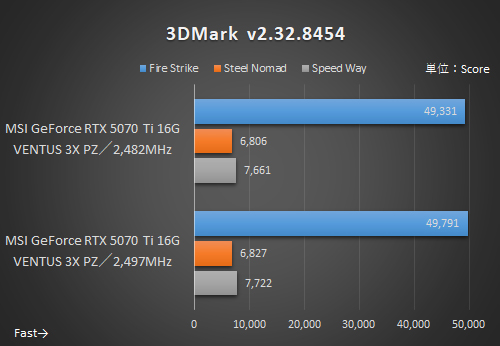

まずは、3D性能を測定する定番ベンチマークの「3DMark」から見ていこう。

RTX 5070 Tiとして順当なスコアだ。ブーストクロックを2,497MHzまで高めれば、スコアはごくわずかだがアップする。

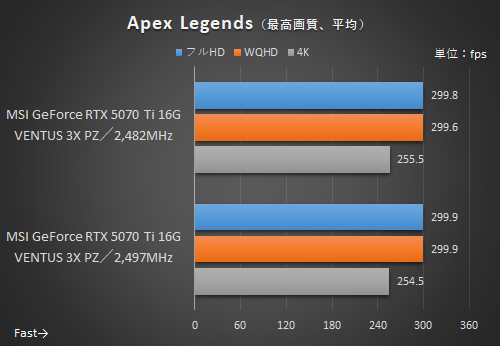

次は実ゲームを試そう。まずは、アップスケーラーやフレーム生成を使わないタイトルとして「Apex Legends」を実行する。射撃訓練場の一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定している。

Apex Legendsは最大300fpsのゲームだ。WQHDまでは上限に到達している。4Kでも平均250fpsを超えており、高リフレッシュレートの4Kゲーミングモニターと組み合わせてもその性能を存分に活かしたプレイが可能だ。

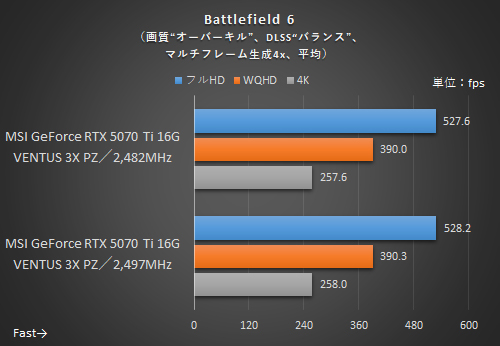

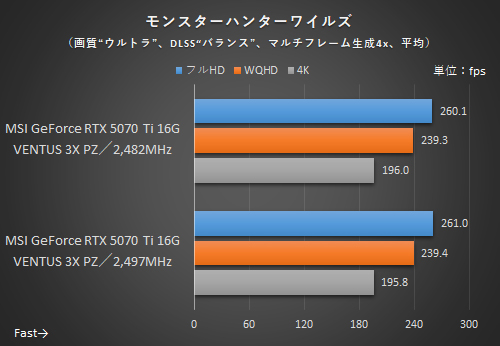

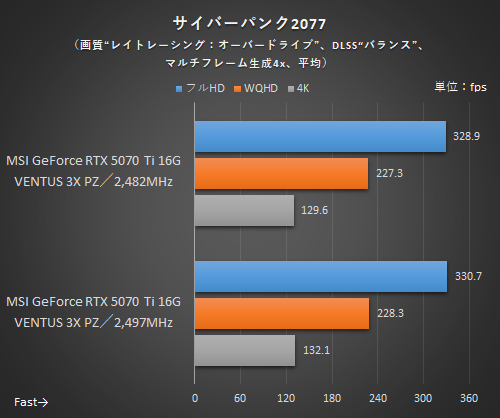

続いてDLSS 4のマルチフレーム生成に対応したゲームの計測結果を見てみよう。「Battlefield 6」、「モンスターハンターワイルズ」、「サイバーパンク2077」を用意した。Battlefield 6はシングルキャンペーンモードの夜間襲撃で60秒移動した際のフレームレート、モンスターハンターワイルズはベースキャンプの一定コースを移動した際のフレームレート、サイバーパンク2077はゲーム内のベンチマーク機能を実行した際のフレームレートをそれぞれ「CapFrameX」で測定している。

Battlefield 6はレイトレーシングに対応していないこともあり、描画負荷はそれほど高くないゲームだ。さらにマルチフレーム生成の威力もあって4Kでも平均250fpsを超えている。モンスターハンターワイルズは最高画質だと大容量のビデオメモリを求めるゲームだが、そこは16GBを搭載するRTX 5070 Ti。4Kでも平均190fpsを超え、快適なプレイが可能と言ってよいだろう。

サイバーパンク2077は、すべての光源の経路(パス)を再現する描画負荷が強烈に高いパストレーシングを有効にしてテストしたが、それでも4Kで平均120fpsを超えた。本作でここまでの成績が出るなら、現在のゲームであればほとんどのタイトルを最高画質かつ4Kで遊べるパワーがあると言ってよいだろう。ちなみに、ブーストクロックを2,497MHzに高めた場合は若干だがフレームレートが向上するシーンが多かった。

標準のブーストクロックならガッツリ冷える

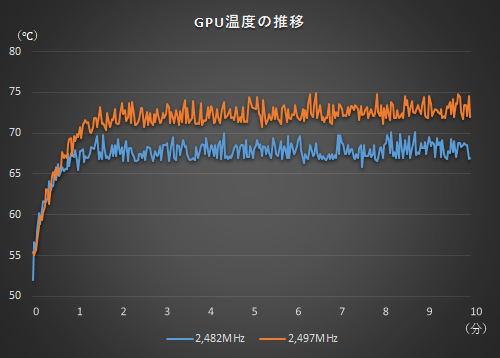

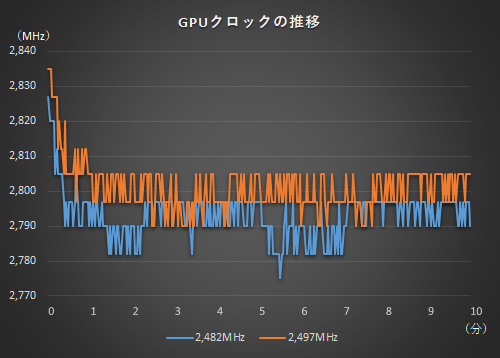

温度とクロックの推移をチェックしよう。サイバーパンク2077を10分間プレイした際の温度と動作クロックの推移を「HWiNFO Pro」で測定している。GPU温度は「GPU Temperature」、クロックは「GPU Clock」の値だ。室温は25度。バラック状態で動作させている。

GPU温度は2,482MHz設定で平均67.4度、2,497MHz設定で平均71.5度とわずかなクロック上昇で温度は4度以上もアップした。RTX 5070 Tiで71.5度は十分冷えていると言える温度だが、フレームレートの向上はごくわずかで体感できるほどではないと考えると、標準の2,482MHz設定で運用するほうがよさそうだ。ブーストクロックについては2,482MHz設定で平均2793.2MHz、2,497MHz設定で平均2,801MHzとなり、しっかりとOC設定が効いているのは確認できた。

“PC内部の美しさ”をさらにアップグレードしたい人に

16ピン電源コネクターをビデオカードの内側に配置するZero-Trace Power Pathによって、電源ケーブルをPCケース内部からほぼ見えなくすることを実現した本機。あらゆるPC環境でビデオカードの補助電源ケーブルを隠せる汎用性があるので、裏面コネクター環境にはもちろん、一般的なパーツを組み合わせたPCでも、徹底したケーブル配線の美しさにこだわる人にピッタリの1枚だ。今後、さらなるZero-Trace Power Path採用モデルの登場を期待したい。

もちろん、カードそのもののクオリティも、GeForce RTX 5070 Ti搭載カードとして性能も冷却力も十分。ホワイト基調のデザインも大変美しく魅力的だ。繰り返しになるが、環境を選ばず使用できるビデオカードなので、性能、デザイン、使い勝手の総合力を評価すると、多くの人にオススメできる1枚と言ってよいだろう。