トピック

静か!冷える!高クロック動作!MSIの新ビデオカード「INSPIRE」のRTX 5070版はスマートかつデキるカードだ!!

MSI「GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC」テストレポート text by 芹澤 正芳

- 提供:

- MSI

2025年7月25日 00:00

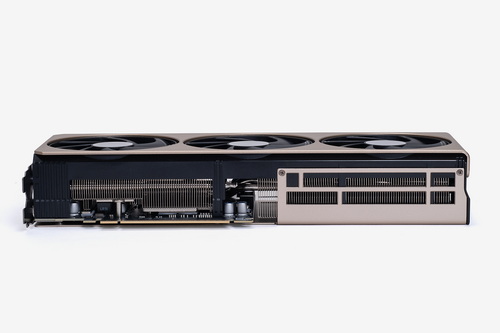

NVIDIA GeForce RTX 50シリーズより、MSIのビデオカードラインナップに新たに加わった「INSPIRE」シリーズ。AI向けエントリークラスという位置付けの製品シリーズで、シンプルでスマートなデザインが目を引く。今回取り上げる「GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC」は、静かで冷える実力派だ。

同社のエントリー向け定番シリーズ「VENTUS」との比較、ゲームなどでの実力検証など、新シリーズの実機を細かくチェックしたので、そのレポートをお届けする。

コンパクトな3連ファンクーラーでスマート&スタイリッシュ

MSIではこれまでグラフィックボードでハイエンド向けの「SUPRIM」、ミドルレンジ向けの「GAMING」、エントリー向けの「VENTUS」と3シリーズを展開してきたが、RTX 50シリーズではそれに加えてアッパーミドルで高冷却の「VANGUARD」、LEDなどを備えないシンプルなエントリー向けの「INSPIRE」が加わった。今回取り上げるINSPIREは、AIユーザーやクリエイターを意識した“モダンデザイン”を採用しているのが特徴となっている。

とはいえ、ゲーマーやそれ以外の用途においてもまったく問題のない仕上がりになっているので、このデザインを見てピンと来た方は引き続きこの記事を読み進めてもらって差し支えない。

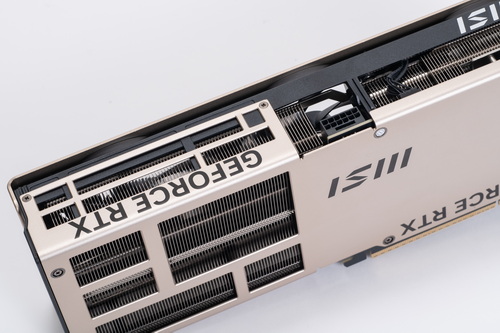

今回テストした「GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC」はそんな新シリーズのうちの一つ。トリプルファン搭載ながら、ファンが9cm径でカード長が288mmと短めの設計。高さは112mm、厚みは50mmとなっており、これは NVIDIAの「SFF-Ready」ガイドラインに適合するもの。これに対応したPCケースに(ほぼ)確実に組み込めるのは強みと言ってよいだろう。

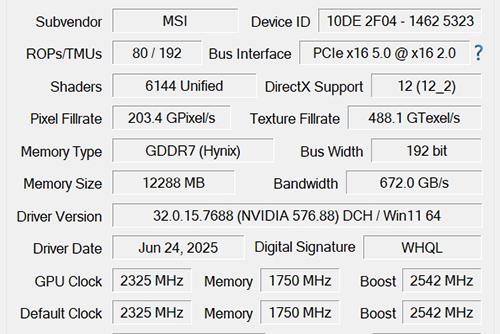

搭載されるGPUは、NVIDIAの最新世代 GPU、GeForce RTX 50シリーズでアッパーミドルレンジと位置付けられているGeForce RTX 5070で、CUDAコアが6,144基、ビデオメモリはGDDR7の12GB、メモリバス幅は192bitだ。

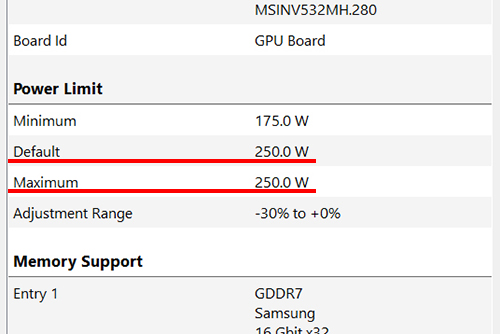

本機のブーストクロック設定は2,542MHzで、定格の2,510MHzを上回るいわゆるファクトリーOC仕様。MSIの統合管理ツール「MSI Center」によって2,557MHzまで引き上げることも可能だ。なお、カード電力の設定は250Wで、こちらは定格通りだった。

エントリー向けではあるが、冷却システムはMSIらしい強力なものを搭載する。ファンのサイズこそ上位シリーズよりも若干小さいものの、七つのブレードを外周リングで一体化して冷却性能、静音性を高めた「STORMFORCEファン」を採用。大型ヒートシンクにニッケルメッキ銅製ベースプレート、3本のコアパイプを備えるなど、カードサイズを抑えたエントリーモデルといっても充実した強力な構造だ。温度が一定以下の場合、ファンを停止する準ファンレス仕様であるのもポイントだ。

補助電源は12VHPWR×1構成だ。電源出力は650W以上が推奨されている。映像出力はDisplayPort 2.1b×3、HDMI 2.1b×1の4系統だ。

前述のとおり、MSIには同じエントリー向けとして「VENTUS」シリーズもある。同じGPUを搭載した「GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC」は、デュアルファン仕様でカード長236mm、高さ126mm、厚み50mmだ。カード長は短いものの高さがあるため、使用するPCケースによっては、側板などと干渉する恐れがある。同じエントリー向けカードでも、高さを抑えたいならINSPIRE、長さを抑えたいならVENTUS、とうまく棲み分けができているので、使用環境にマッチするビデオカードの選択肢が増えたのは嬉しいところだ。

定格動作のFounders Editionよりもキッチリ高性能

では性能チェックに移ろう。テスト環境は以下の通りだ。比較対象としてブーストクロックが定格の2,510MHz設定のNVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Editionを用意した。ドライバーについては「Game Ready 576.88」を使用している。

GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OCについては通常のブーストクロックである2,542MHzとMSI Centerアプリによって2,557MHzまで高めた2パターンで測定した。

| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D(8コア16スレッド) |

| マザーボード | AMD X870E搭載マザーボード |

| メモリ | DDR5-6000 32GB(PC5-48000 DDR5 SDRAM 16GB×2) |

| システムSSD | M.2 NVMe SSD 2TB(PCI Express 5.0 x4、2TB) |

| CPUクーラー | 簡易水冷クーラー(36cmクラス) |

| 電源 | 1,000W(80PLUS Gold) |

| OS | Windows 11 Pro(24H2) |

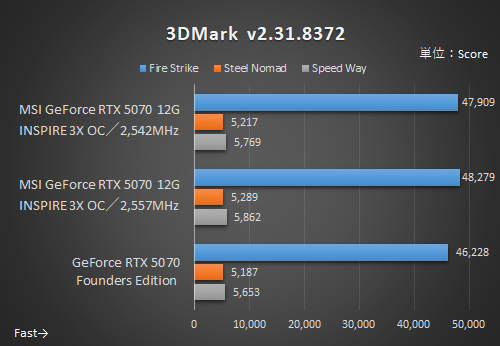

まずは、3D性能を測定する定番ベンチマークの「3DMark」から見ていこう。

ブーストクロックの差がそのまま結果に出ている。エントリー向けではあるが、ファクトリーOCモデルなのでFounders Editionをしっかり上回った。

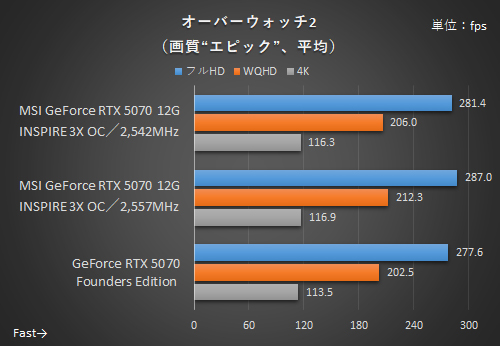

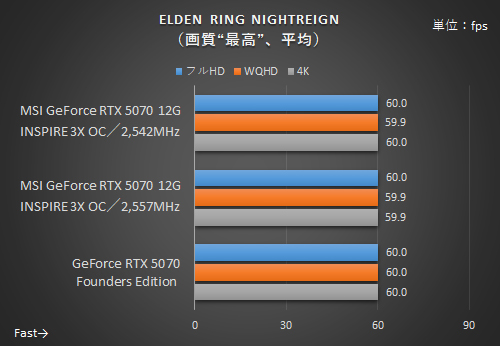

次は実ゲームを試そう。まずは、アップスケーラーやフレーム生成を使わないタイトルとして「オーバーウォッチ2」と「ELDEN RING NIGHTREIGN」を実行する。オーバーウォッチ2はbotマッチを実行した際のフレームレート、ELDEN RING NIGHTREIGNは円卓の一定コースを移動した際のフレームレートをそれぞれ「CapFrameX」で測定している。

オーバーウォッチ2は3DMarkと同じ傾向だ。GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OCがFounders Editionをキッチリと上回った。このクラスのゲームならば4Kでも十分快適にプレイできるフレームレートを出せる。ELDEN RING NIGHTREIGNは最大60fpsのゲームだ。RTX 5070なら4Kの最高画質設定でもほぼ上限のフレームレートでプレイが可能なのが分かる。

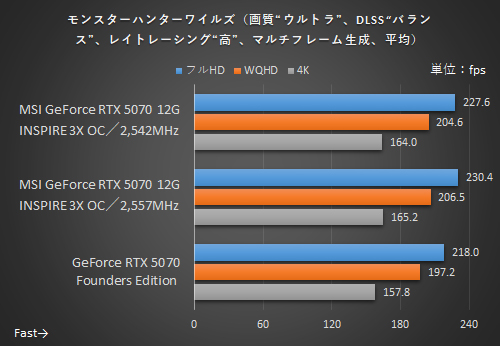

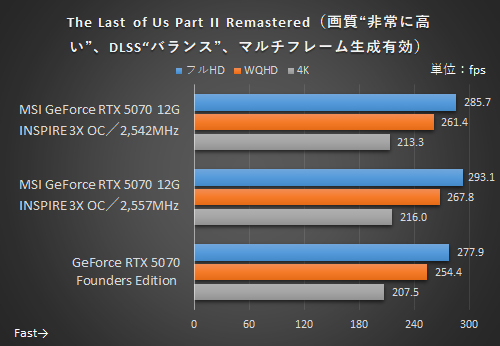

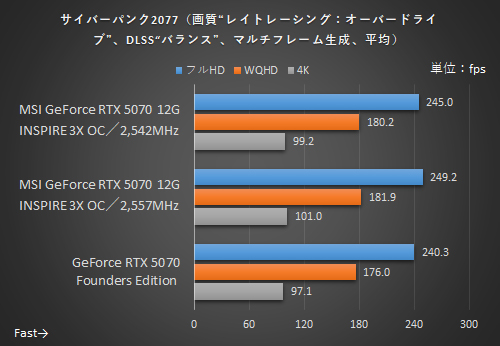

続いてDLSS 4のマルチフレーム生成に対応したゲームとして、「モンスターハンターワイルズ」、「The Last of Us Part II Remastered」、「サイバーパンク2077」の3タイトルを用意した。モンスターハンターワイルズはベースキャンプの一定コースを移動した際のフレームレート、The Last of Us Part II Remasteredはジャクソンの一定コースを移動した際のフレームレート、サイバーパンク2077はゲーム内のベンチマーク機能を実行した際のフレームレートをそれぞれ「CapFrameX」で測定している。

モンスターハンターワイルズはアップデートでDLSS 4に対応した。4Kかつ最高画質設定はビデオメモリ16GB以上が推奨されているが、12GBのRTX 5070でも快適にプレイできるフレームレートが出ている。The Last of Us Part II Remasteredもビデオメモリ容量を求めるタイトルだが、4Kでも快適だ。サイバーパンク2077は、パストレーシング処理が入る強烈な描画負荷の設定だがそれでも4Kで約100fpsが出ている。マルチフレーム生成の威力がよく分かる結果だ。

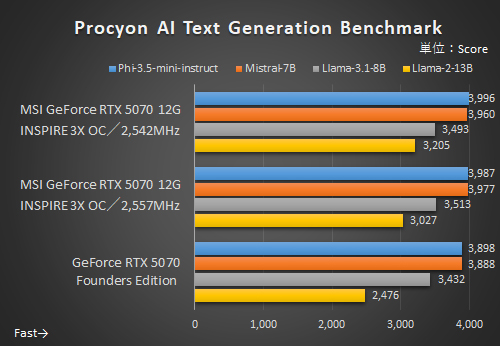

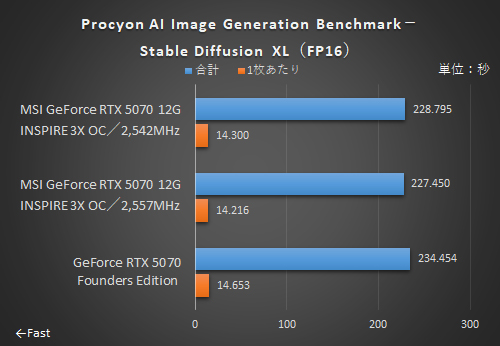

AI処理はどうだろうか。LLM(大規模言語モデル)の処理性能を見るProcyon AI Text Generation Benchmark、AIによる画像生成速度を測るProcyon AI Image Generation Benchmarkを試した。

ここも3DMarkと同じ傾向で、2,557MHz設定がトップになるケースがほとんどだ。ちなみに、Procyon AI Text Generation BenchmarkのLlama-2-13Bはパラメーターが多く、ビデオメモリが8GBでは動作しないテストだ。そのため、RTX 5070のビデオメモリ12GBが活きている。また、Procyon AI Image Generation BenchmarkのStable Diffusion XLも10GB以上のビデオメモリを求めている。AI処理を幅広く試したい人にはRTX 5070は有効だ。

高クロック動作でも静かで冷える!

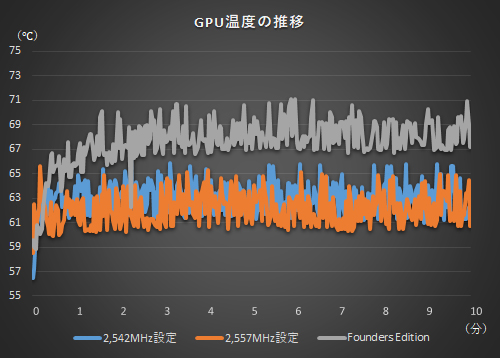

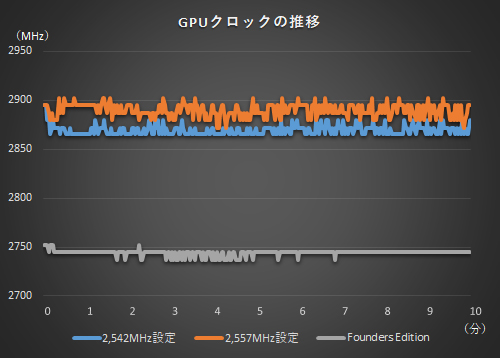

温度とクロックの推移をチェックしよう。サイバーパンク2077を10分間プレイした際の温度と動作クロックの推移を「HWiNFO Pro」で測定している。GPU温度は「GPU Temperature」、クロックは「GPU Clock」の値だ。室温は25℃。バラック状態で動作させている。

GPU温度は2,542MHz設定で平均62.9℃、2,557MHz設定で平均62.1℃とほとんど誤差レベルだった。高クロック設定でもFounders Editionより冷えており、冷却システムは優秀だ。ブーストクロックについては2,542MHz設定で平均2,869MHz、2,557MHz設定で平均2,889MHzだった。Founders Editionの平均2,744MHzをしっかり上回っており、さすがファクトリーOCモデルと言ったところだ。

そして何より素晴らしいのは静音性だ。2,557MHz設定での温度計測中にカードの上部10cmに騒音計を設置したところ、わずか40.1dBだった。水冷クーラーのファンやエアコンの動作音のほうが大きいと感じるレベルだ。

ちなみにビデオカード単体の消費電力を測定できるNVIDIA謹製の測定ツール「PCAT」で計測したところ、サイバーパンク2077のベンチマーク中のカード単体の平均消費電力は、ブーストクロック2,542MHz設定で、フルHD時が203.8W、WQHD時が231.1W、4K時が244.0W。2,557MHz設定だと、フルHD時が213.0W、WQHD時が231.6W、4K時が246.4Wとなった。同条件でのFounders Edition(それぞれ155.7W、201.7W、211.7W)と比較して、いずれも高めだった。

温度推移、動作音計測、そして高負荷時の消費電力をそれぞれ比較すると、INSPIREはFounders Editionを上回る性能を持ちながら、ハイレベルな冷却性能と静音性を持っていると評価できる、優秀なクーラーを装備した製品と言えそうだ。

スリムでスタイリッシュなデザインは“いつものMSI”とは一線を画す

エントリー向けという位置付けの「INSPIRE」シリーズだが、同じくエントリー向けである定番「VENTUS」シリーズとは一線を画すルックスに仕上がっており、そのスマートなデザインは高級感も感じさせる。性能の面では、Founders Editionを上回るパフォーマンスを発揮しつつ、静かでしっかり冷えて、しかもNVIDIAの「SFF-Ready」ガイドラインに適合する取り回しやすさを併せ持つ。

既存の製品にはないデザイン、サイズ感と性能のバランス。MSIはこの新たな製品ラインにさっそくよいバランスのカードを送り込んできたな、という印象だ。今後の展開にも期待したい。