ボクたちが愛した、想い出のレトロパソコン・マイコンたち

省スペース・省電力化を実現したVM21の後継機「PC-9801VM11」

2025年9月9日 08:05

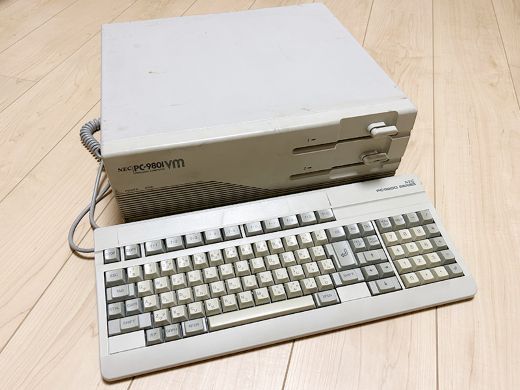

想い出に残る、懐かしのマイコン・パソコンを写真とともに振り返る本コーナー。今回取り上げたのは、NECが1986年に発売したPC-9801VM21のリデザイン版といえる機種、PC-9801VM11です。

1986年11月に登場し、PC-9801シリーズのデファクトスタンダードとして長らく活躍したPC-9801VM21は、CPUにV30を採用してメインメモリを640KB標準装備、グラフィックは640×400ドット・4096色中16色2画面表示が可能というスペックです。その後にも数々の機種が発売されますが、MS-DOS中心で使用するのであればVM21でも問題無かったため、長らく使われることとなりました。

そして1988年10月、PC-9801LSやPC-8801FE、PC-8801MA2といった機種と同時期に発表されたのが、今回取り上げたPC-9801VM11となります。一般向けの初お披露目は10月27日から29日までの3日間、品川パシフィックホテルにて開催された「NECパーソナルフェア'88」でした。

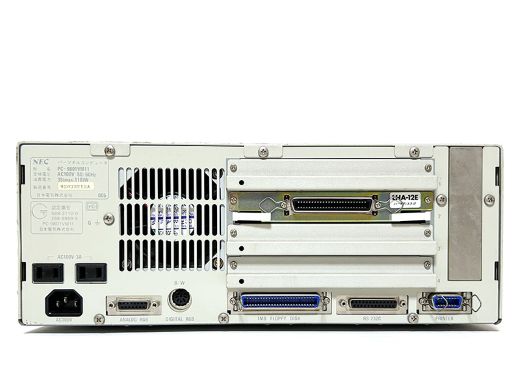

スペックはほぼPC-9801VM21と同じで、CPUにはV30(10MHz)を搭載。標準メモリ容量は640KBで、メモリアクセスはノーウェイトになっているため、この点ではVM21と比べて若干の高速化が図られています。背面の拡張スロットに増設RAMボードを挿せば、EMSメモリとしてMS-DOSから使用できました。

筐体サイズは幅380mm×奥行き335mm×高さ150mmで、PC-9801VM21との床面積比で88%の省スペース化がなされています。さらに軽量化も実現していて、VM21の11.6kgから9.3kgになりました。10kgを切ったことでやや持ち運びしやすくなりましたが、デスクトップ機は据え置いて使うものなので、部署の引っ越しで98を持って移動する、などという場合以外ではあまり恩恵を受けなかったかもしれません。

驚くべきは消費電力の低さで、VM21では100WだったところをVM11は35Wという、非常に低い数値を実現しています。大幅な省エネを達成できたのは、先に発売されたPC-9801UV11やPC-9801CV21などに搭載されているカスタムチップを使用したことによるものでした。

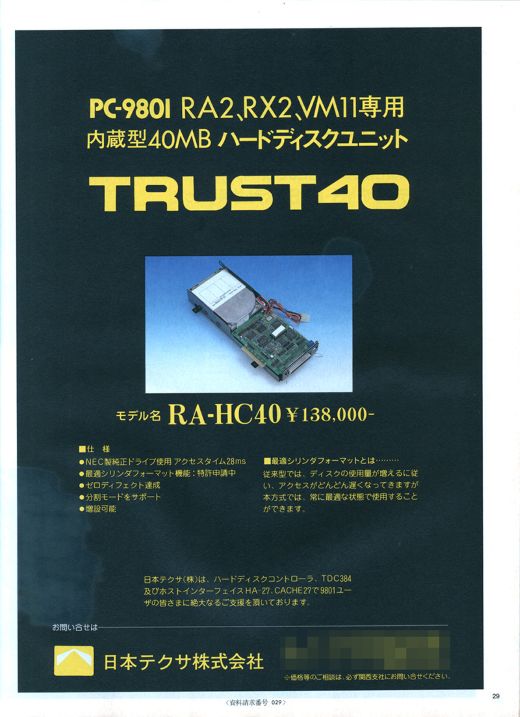

用意されたモデルは1種類で、FDDを2基搭載したPC-9801VM11が328,000円となっています。HDD内蔵モデルは用意されていないので、HDDを内蔵したい場合はユーザー自身で増設する必要がありました。増設用HDD(SASI)は20Mバイトの「PC-9801RAー34」または40Mバイトの「PC-9801RAー35」が用意されていて、価格はそれぞれ168,000円、238,000円。更にこれらを内蔵すると、背面に現れるコネクタを介して拡張用HDDを接続することもできました。

本体価格に関しては、PC-9801VM21が390,000円だったことを考えると約6万円ほど安くなっています。この時期に発売されたデスクトップPC-98シリーズの価格は、CPUに80386(16MHz)を採用したPC-9801RA2がFDDモデルで498,000円、同じくCPUに80286(12MHz)を採用したPC-9801RX2が398,000円だったことを考えると、VM11は非常に安く感じられたのではないでしょうか。なお筆者はこの時期、RA2が欲しいと考えていたのでVM11には目もくれませんでしたが……。

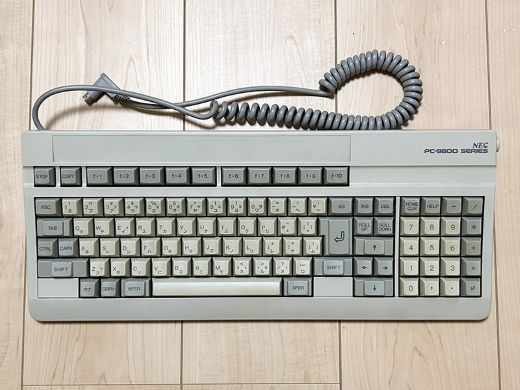

本体付属のキーボードは、PC-9801VM21に付属のものと比べると幅が35mm、奥行き15mm、高さは4mmほどスリム化しています。カラーリングもVM21用のクリーム色からRA用などと同じくホワイトになりましたが、CAPSキーとカナキーに関してはメカニカルロックとなっていました。キータッチは“PC-9800SERIES”キーボードと同じく、押すと“ふかっ”とした感じなので、人によっては好みが分かれたかと思われます。

1988年といえば、まだまだ5インチディスクがメインだった頃で、8ビットマシンを使っていたユーザーにとってHDDは高嶺の花に感じられた頃ではないでしょうか。HDDも純正品は上記のようにお高い値付けがされていましたが、サードパーティ製であれば40Mバイトでも138,000円と、純正品のほぼ半額ちょっとで購入できるような時代で、以降は大容量化&低価格化が進んでいくことになります。

ちなみに、今回取り上げたPC-9801VM11の当時の出回りは、それほど多くなかったようです。今では見かけることがあまりなく、レア度としては少々高いかもしれません。当時の愛機だったので手に入れたいと考えている人は、フリマアプリやオークションサイトをこまめにチェックしておくのが良いでしょう。