ニュース

高性能で価格を抑えたNECのコンパクトデスクトップ「PC-9801EX」

2025年3月18日 08:05

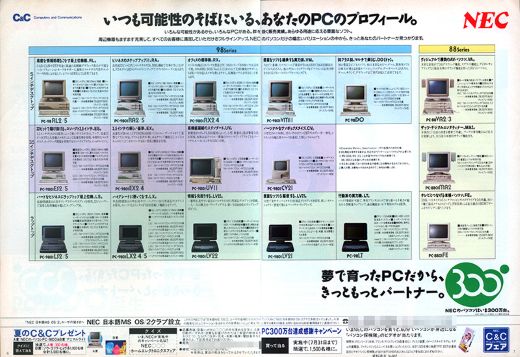

想い出に残る、懐かしのマイコン・パソコンを写真とともに振り返る本コーナー。今回は、1989年4月にNECから発表された新機種の中から、3.5インチFDDを採用したモデルのPC-9801EXを取り上げました。

1980年代後半のPC-98シリーズといえば、5インチFDDを搭載した大型のデスクトップモデルと、3.5インチFDDを内蔵した省スペースデスクトップマシンという、2つのラインがありました。

前者は、以前に紹介したPC-9801RA/RXシリーズなど、後者がPC-9801UV21やPC-9801UX21などです。今回取り上げたPC-9801EX2は、PC-9801UX21の後継機種であるものの、外観はPC-9801Rシリーズなどと同じでした。

用意されたのは2種類で、1つは3.5インチFDDを2基搭載したPC-9801EX2、もう一つがEX2に20Mbytesの3.5インチHDDを内蔵したPC-9801EX4となります、価格はPC-9801EX2が348,000円、PC-9801EX4は488,000円でした。今から考えるとなかなかのお値段ですが、当時のショップ広告にはPC-9801EX2がモニタとセットで約32万円と書かれていたのを見ると、かなり値引されて販売されていたのが分かります。

なお、最初にPC-9801EX2を購入して、後に必要になった時点で20Mbytesの内蔵HDDを増設することもできました。その場合、純正品の増設用内蔵HDD・PC-9801ES-34が14万円でしたので、結果的にはPC-9801EX4を買うのと同じ値段に。ただし、HDDを内蔵しないという選択肢を選ぶのであれば、外付けの60MBytesHDDがインタフェースカード込みで148,000円のものもあったので、明らかにそちらを購入する方がお得でした。スペース確保のために高い内蔵モデルを選ぶか、コストパフォーマンスを考えて、場所は取るものの容量の多い外付けHDDにするか……こういったことで悩んだ人も、この当時は多かったのではないでしょうか。

「わたしは、MOVE ON!」とのキャッチコピーの元で展開された新機種の広告では、PC-9801EX2は「3.5インチ・98の新しい基準」との見出しの元、トップで紹介されていました。スペックとしては、CPUに80286(12/10MHz)とV30(8MHz)を搭載し、メインメモリは640KBytesを載せています。PC-9801UX21が同じ80286でもクロック周波数が10MHzだったので、単純計算で1.2倍の高速化となっていました。当時の雑誌に掲載されたベンチマークテストでも、それに準じた結果となっています。

メモリを増設する場合は、内部にあるメモリスロットにPC-9801EX-01を挿して使うようになっていました。純正品の価格は59,800円で、今とは違って1Mbytesメモリを増設するのにも悩んだ人は大勢いたはず……。

外見はPC-9801RA2などと同じデザインを採用していて、幅や奥行きも同じです。ただし、3.5インチFDDを内蔵しているということで高さは抑えられ、22mmほど小さくなりました。PC-9801Uシリーズの特徴を受け継ぎ、FM音源3声PSG音源3声の、いわゆる26k音源も搭載しています。音源を内蔵したことで、そのために拡張スロットを潰さないのはありがたい仕様でした。

電源は、PC-9801Rシリーズでは本体右下に位置していましたが、高さが抑えられたPC-9801EX2では右上へと移動、キーボードでふさがれなくなったことで押しやすくなっています。さらに、HDDアクセスランプもHDDを内蔵しないEX2でも用意されました。このため、外見からはEX2とEX4の区別はつきません。

付属キーボードは、形状はPC-9801RA/RXシリーズなどと同じになっています。その2機種では右上に“PC-9801R”というロゴが書かれていましたが、本機やPC-98RLからは“PC-9800 Series”に変わりました。キータッチは同じで、ふかふかまたはふわっとした感じになっています。人によって好みの分かれるタイピング感ですが、vf・1などのキーを使用しないのであれば、以前から使い続けているキーボードを流用することも可能でした。

この時期は、これまで使っていた8ビットパソコンから新たに16/32ビットパソコンへと移行している人も多く、また使用媒体も5インチ2Dから5インチまたは3.5インチ2HDへと移っていきます。この時代のショップ広告でFDの価格を調べてみると、この流れを受けて2HDが安くなってきているかと思いきや、まだまだ2Dの方が買いやすい値段でした。また、5インチよりも3.5インチが高い時期でしたが、これは数年後に逆転することとなります。

3.5インチモデルはこの後に5インチモデルと統一され、同一デザインでドライブ部分のみ異なるという形でリリースされていくようになるのでした。