トピック

懐かしすぎるデザインと最新ギミックを両立!?SilverStoneのレトロフューチャーケース「FLP02」を試す

大型水冷クーラーも収容OK、Ryzen 9も余裕の安定動作 text by 竹内 亮介

- 提供:

- SilverStone

2025年11月28日 00:10

羊の皮を被った狼。SilverStoneが発売した「FLP02」を見て、ふとそんなことを思った。なにせ側板はフルフラットなスチール製、懐かしすぎるデザインの前面パネルなど、一見するとなぜいまの時代にそんなケースを? と思うユーザーもいるだろう。

しかし側板を外して内部を見ると、高性能な冷却装置やビデオカードを組み込める先進的な構造を採用しており、びっくりするほど「イマドキ」のケースなのだ。レトロ風でありながら、最新構成の自作PCにも対応できる、趣味性と実用性を兼ね備えた本機を詳しくチェックしてみよう。

レトロデザインのボディながらも拡張性は最新ケース並み

FLP02の一番すごいところは、振り切ったと言えるほどのレトロなデザインだ。オフホワイトを基調にした色合い、多数のスリットを設けて中央部にはLEDディスプレイを表示する前面パネルは、1990年代前半に主流だったPCケースの特徴そのものである。

| 前面USB | USB 3.0×2、Type-C |

| 拡張ベイ | 【表面】5インチ×3、3.5/2.5インチシャドー×2、 【裏面】3.5インチシャドー×2、2.5インチシャドー×2 |

| 標準搭載ファン | 12cm角×2(前面)、12cm角×1(背面) |

| 搭載可能ファン | 12cm角×2(前面)、 14/12cm角×1(背面)、 16/14cm角×2または12cm角×3(天板) |

| 搭載可能 ビデオカード長 | 38.6cm(5インチドライブケージなし) 27.9cm(5インチドライブケージあり) |

| 搭載可能 CPUクーラー高 | 18.2cm |

| 搭載可能 ラジエーター長 | 36/28/24/14/12cmクラス(天板) 14/12cmクラス(背面) |

| 本体サイズ(W×D×H) | 23.2×47.2×49.4cm |

2000年代に入り、アルミ素材やカラーバリエーションという概念がPCケースにも持ち込まれたが、それまではこうした無骨なデザインのPCケースが主流だった。そういえば筆者が1997年に自作PCを初めて作ったときも、こんな感じのPCケースだったのを思い出した。

側板はフラットなスチールパネルでPC内部が見えない構造、3基もの5インチベイを搭載する点なども合わせて考えると、もはや希少種と呼ぶべき存在でもある。また、5インチベイにはフロッピーディスクドライブ(FDD)を模したベイカバーを付けており、あえて懐かしいPCのイメージに寄せている感もある。最近自作PCを始めたユーザーからすると、逆に新しいと感じるかもしれない(?)。

もっとも、90年代には5インチFDDはすでに見かけない存在にはなっていた。当時を知っている層からしても5インチFDDは懐かしいデバイスではあるので、FLP02から感じる“レトロ感”を強めているのかもしれない。

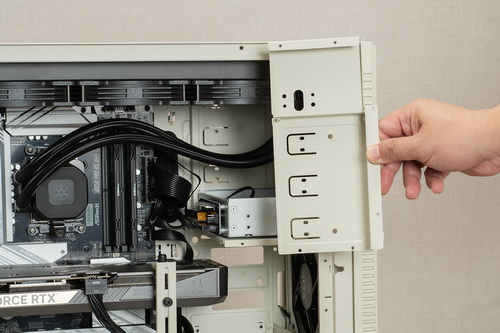

ただ、こうしたレトロな外観のFLP02の内部には、高性能なパーツを組み込むための工夫が凝らされている。前面近くには2.5/3.5インチデバイスに対応するシャドーベイトレイを装備するが、このトレイは簡単に着脱できる構造になっており、最大で38.6cmの大型ビデオカードを組み込める。また大型で重量のあるビデオカードを支えるためのビデオカードホルダーも標準で備えている。

天板には36cmクラスの簡易水冷型CPUクーラーのほか、3基の12cm角ファンまたは2基の16/14cm角ファンを組み込める。標準でも前面に12cm角ファンを2基、背面に1基装備するなど、冷却性能はかなり高い。古い設計のPCケースは標準ファンが少ない上、冷却拡張性が低いものが多かったので、発熱が大きい最近のPCパーツに対応するのが難しい。しかし、見た目はレトロ風でもFLP02ではそういった心配はまったく不要だ。

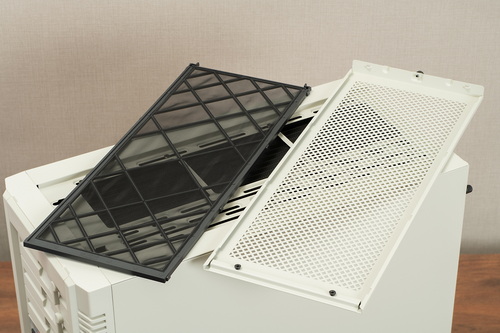

エアフローを高める仕組みとして、簡易水冷型CPUクーラーを組み込める天板がメッシュ構造になっていることと、主な吸気口として機能する前面パネルの下部が、マグネット式で簡単に着脱できるようになっていることにも注目したい。いずれも古いケースでは見かけない構造であり、最新のトレンドをきちんと踏まえた設計となっている。

3基の5インチベイには光学ドライブを組み込むのもいいし、3.5インチHDDや2.5インチSSDを前面から着脱できるシャドーベイユニットを組み込んでもいいだろう。最近のPCケースだと、2基以上の3.5インチHDDを組み込めるモデルが非常に少なくなっていることを考えると、こうしたストレージの拡張性を重視するユーザーには見逃せないモデルだろう。

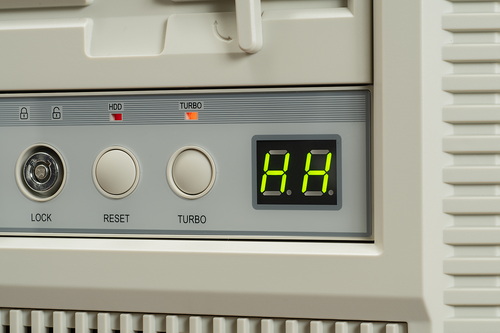

前面のLEDディスプレイに表示されるのはファンハブに接続されたファンに供給される電力のパーセンテージだ。30%なら「30」と表示される。「TURBO」ボタンを押すと、このファンハブに接続されたファンが100%で動作する。内部に熱がこもりがちな作業後や、高負荷が続く状態で使いたい機能だ。

前面に装備する赤い電源スイッチ(ON-OFFスイッチに見えるが、挙動は普通の電源ボタン)には、誤操作や不正な操作を防ぐためのキーロック機能もある。どちらも今のPCやPCケースにはほぼ見かけなくなっているものだが(サーバーでは一部残っているモデルもあるが……)、最新のPCケースにあえて付いているというのはなかなかおもしろい。

大型パーツの組み込みも問題ないが、36cm水冷は注意

それでは実際にパーツを組み込みながら、作業性などを検証していこう。今回使うビデオカードは長さが30.44cmでシャドーベイトレイを付けたままだと利用できないので、あらかじめ外してある。

また前面上部には5インチベイがあり、固定された状態だと36cmクラスの簡易水冷型CPUクーラーのラジエーターやファンが入らない。そのため5インチベイを左右から固定しているネジを外し、左側面に若干引き出してずらし、ラジエーターとファンを押し込んだ。

| 【今回の構成のまとめ】 | |

| カテゴリー | 製品名 |

| CPU | AMD Ryzen 9 9900X |

| マザーボード | ASRock B850 Pro RS WiFi (AMD B850) |

| メモリ | DDR5-5600 32GB (PC5-44800 DDR5 SDRAM16GB×2) |

| ビデオカード | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID OC |

| SSD | M.2 NVMe SSD 1TB (PCI Express 5.0 x4) |

| CPUクーラー | SilverStone NovaPeak 360 (SST-NP360B) |

| PCケース | SilverStone FLP02 (SST-FLP02W) |

| 電源ユニット | 850W (80PLUS Gold) |

| OS | Windows 11 Pro |

実際にパーツを組み込んだ状況は下の写真のとおりだ。奥行きは47.2cm、高さは49.4cmとミドルタワーケースの中では平均的なサイズであり、マザーボードやビデオカードの組み込みで苦労する場面はない。前述のとおり簡易水冷型CPUクーラーの組み込みだけはちょっと苦労するが、ラジエーターを5インチベイの内部に入れることができればあとは問題ない。

ラジエーターやファンがマザーボード上部にかぶることもないので、各種ケーブルの接続や引き回しは容易に行える。またビデオカードホルダーはビデオカードを受けるトレイだけではなく、ビデオカードの幅に合わせて固定する位置を移動できるタイプだ。組み込むビデオカードに合わせて、適切な場所に移動しよう。

前面のファンコンに見える部分は、厳密にはファンコンではなくファンハブだ。最大8基までのファンを制御できるファンコネクターを装備しており、標準で装備する3基分のファンは出荷時点で接続されている。このファンハブに電源ユニットからのSerial ATA電源ケーブルを接続し、マザーボードのファンコネクターにファンハブからのファンケーブルを接続する。一般的なファンコントローラーのように独立して機能するものではないことに注意したい。

マザーボード裏側のケーブル配線用のスペースは、実測値で約2cmだった。要所に装備している面ファスナーを使い、ケーブルを薄くまとめて厚みが出ないようにすれば、右側板が固定できなくなることはない。

冷却性能は最新PCケースに勝るとも劣らない

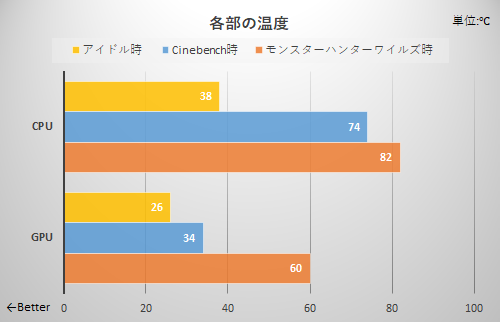

最後に、今回組み込んだパーツ構成で実際にPCを利用したときのCPU温度やGPU温度を検証した(室温約21℃)。「アイドル時」は起動後10分間の平均的な温度、「Cinebench」時はCinebench R23のMulti Coreテストを実行中の最高温度、「モンスターハンターワイルズ時」はモンスターハンターワイルズ ベンチマークを1時間ループ実行したときの最高温度だ。Cinebench時は主にCPUに負荷がかかったときの状況、モンスターハンターワイルズ時は高負荷のPCゲームを長時間プレイするときの状況(=CPUに加えてGPU/ビデオカードにも高い負荷がかかる)を想定している。

CPU温度は、Cinebench時で74℃、モンスターハンターワイルズ時で82℃という結果になった。側板がフラットで、主な吸気口となる前面パネルはすべての領域が開口部になっているわけではないことを考えると、なかなか健闘した結果と言ってよく、十分冷えている。

ちょっとびっくりしたのがGPU温度で、ビデオカードの負荷がかなり高くなるモンスターハンターワイルズ時でも最大で60℃とかなり低かった。強力なGPUクーラーを搭載したビデオカードだということもあるが、FLP02の前面ファンがしっかりと外気を取り込んでおり、ビデオカードの冷却によい影響を与えていることがうかがえる。

単に懐古趣味なだけではないちゃんと使える“2025年のPCケース”

このようにFLP02は見た目はレトロながら、内部構造の先進性や実際に利用したときの冷却性能は最新PCケースに勝るとも劣らない。高性能パーツを組み込んで、懐かしい見た目ながら超強力なゲーミングPCを作るのはなかなかおもしろい。また最近のPCケースだと省かれることが多い5インチベイや3.5インチシャドーベイを活用し、サーバーPCを作るのもよいだろう。

個性的すぎるデザインに「ビビッ」と来たならぜひ試してみてほしいし、強化ガラスを多用した最近のPCケースもちょっと飽きが来てるかなぁというユーザーでレトロ趣味がある方なら、琴線に触れる製品になるのではないだろうか。