プロダクトレビュー・ショーケース

最近よく見る、製品名に“400”が付く“シングルタワー”空冷CPUクーラーを4製品テストしてみた

【空冷クーラー比較・前編】名作AK400の最新モデルに対抗馬たちはどこまで迫る? text by 石川 ひさよし

2025年11月4日 09:00

最近製品名に“400”という数字が入るCPUクーラーが増えているような……と感じているのは筆者だけではないはず。この数年の空冷CPUクーラーの大ヒット作、DeepCool「AK400」の多大な影響を意識してのことか? というのもおそらく気のせいではないだろう。

水冷CPUクーラーが話題になることの多い昨今だが、広く使われているのはやはり空冷CPUクーラーだ。今回は、現在市場で注目されているシングルタワー型の空冷CPUクーラーの比較レビューを企画したのだが、ピックアップする際のテーマとして、製品名に“400”を含む製品に絞ってみた。元祖(?)とも言えるDeepCool AK400がこの夏にバージョンアップし、同じDeepCoolからは別の“400”モデルも登場したほか、ここ数年トップグループをうかがう勢いで注目のCPS、さらにはベテラン勢の一角であるThermaltakeからも、“400”を冠する製品がリリースされている。そんな製品を一斉検証で比較してみよう。

非“400”の2製品も登場する【後編】はこちら

検証環境と計測条件

400と名の付くシングルタワー型空冷CPUクーラーの中から、今回は以下の4製品を用意した。実売価格は3,300円前後から4,300円前後でほぼ同価格帯とまとめてよいだろう。

検証環境は以下のとおり。

| CPU | AMD Ryzen 7 9700X (8コア16スレッド、TDP:105W設定) |

| マザーボード | ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO |

| メモリ | DDR5-5600 32GB (PC5-44800 DDR5 SDRAM 16GB×2) |

| システムSSD | M.2 NVMe SSD 1TB (PCI Express 5.0 x4) |

| ビデオカード | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB TWIN EDGE OC |

| 電源 | 1,200W(80PLUS Gold) |

| OS | Windows 11 Pro |

| 検証台 | 親和産業 2WAY ベンチテーブル SMZ-2WBT-ATX |

| グリス | 親和産業 SMZ-01R |

※室温:26℃、暗騒音:30dB以下、CPUクーラー換装時、グリスをなじませるため本計測の前に数回Blender Benchmarkを実行

今回、CPU定格のTDP 65Wではなく105Wに設定している。この点をまず説明しておこう。

Ryzen 7 9700Xの定格は65Wだが、これはシングルタワー型空冷CPUクーラーの検証には少し発熱量が小さ過ぎる。TDP 65Wと言えば、CPUに付属するいわゆる“リテールクーラー”や、小型PC環境への組み込みが可能なロープロファイルクーラーあたりでも十分冷やせる。シングルタワー型の空冷CPUクーラーはそれよりも冷却性能が高いので、65WのCPUには十分過ぎるほどだ。

一般的な用途であれば、十分過ぎる性能が発揮できれば全く問題はないわけだが、性能比較という観点では、「どの製品も十分過ぎる性能ではテスト結果に差が付かない」ということになってしまい、製品ごとの違いが出なくなってしまう。そこで、あえて通常よりも発熱が大きくなるTDP 105W設定とすることで、製品ごとの違いを生じさせてみよう、というわけである。

Ryzen 7 9700Xをお使いの方はTDP 65Wのまま運用していることが多いと思われるが、その場合は今回計測されたCPU温度よりも低く、動作音も小さくなる傾向にあるため、さらなる快適さが得られるだろう。

なお、TDP 105W設定は、特殊な知識やスキルを持った一部のユーザーでなければ設定できない複雑な設定のオーバークロックというわけではなく、AMD謹製のファームウェアに含まれていてかつ基本的にはUEFIメニューで設定を選べば簡単に設定できる、というものだ。もろ手を挙げて「簡単で安全なオーバークロック相当の機能」とまでは言い切れないものの、AMDがよしとする範囲で設定できる機能ではあるので、フルマニュアルのオーバークロックに比べればリスクは低いものと考えてもよいだろう。ただし、TDP 65Wと105Wでは40Wも差があるので、現在お使いのCPUクーラー次第では冷却性能不足もあり得る。まずは本稿を参考にしてほしい。

そのほかの計測条件についても整理する。まず温度ログの取得にはHWiNFO64を使用した。ログの取得間隔はデフォルト2,000ms(=2秒)だが、PC全体の負荷によってタイミングのズレが生じるため、“約2秒ごとの計測”を“1カウント”(=count、約2秒で1カウント)として集計した。ログ取得のタイミングを完全に合わせることは難しいため、グラフに多少のズレが生じている点はご容赦いただきたい。

ファン回転数の設定について。ファン回転数の設定は使用したマザーボードのユーティリティ、ASUS Armoury Crate「FanXpert 4」を使用し、設定は標準モードを適用している。動作音については、FanXpert 4のマニュアル設定で最小回転数、最大回転数を指定したものも計測に加えている。

シングルタワー型空冷CPUクーラー4製品の計測結果

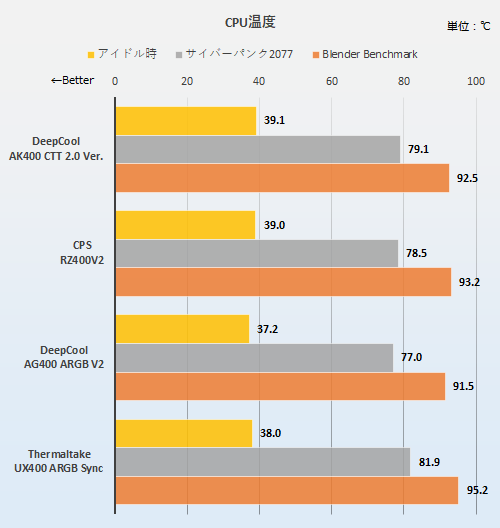

それでは計測結果をまとめたグラフを見ていこう。まずはCPUのアイドル時およびアプリ使用時の最大値をまとめたのが次のグラフだ。

「Blender Benchmark 3.2.0」は、CPU高負荷時のCPU温度推移を見るために、CPUによるレンダリングを選択している。サイバーパンク2077は内蔵ベンチ実行時に計測した結果で、ベンチの設定は1,920×1,080ドット、フルスクリーンで画質設定をレイトレーシング:ウルトラとした。なお、計測前には5分間のアイドルタイムを設け、CPU温度を落ち着かせている。

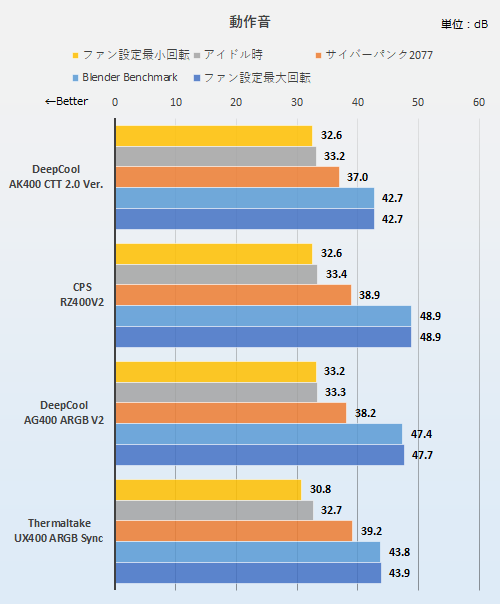

次は動作音の計測結果。二つのベンチマーク時の最大動作音に加え、FanXpert 4から固定回転数を選び設定可能な最小、最大回転数でも計測している。

注意が必要なのは最小回転数で、これはあくまでも“FanXpert 4が設定できる最小”で、その製品自体の“本当の最小回転数”ではない場合もあり得る。また、騒音計の計測限界に近く、マザーボードも多少なりコイル鳴きが生じているのでそちらの音が混じっている可能性もある。今回のテストでは、35dB以下の値のものについては「きわめて静か」という評価でよいと判断した。

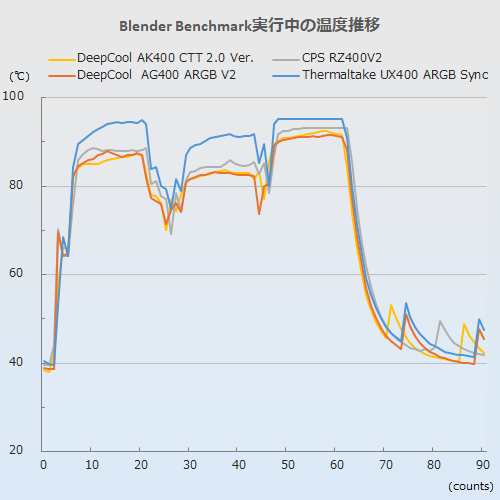

次は一定時間内のCPU温度の推移を比較してみる。こちらのグラフはBlender Benchmark 3.2.0実行中のもの。

AK400 CTT 2.0 Ver.とAG400 ARGB V2の冷却性能は近しい。AK400 CTT 2.0 Ver.のほうが若干ヒートシンクのフィン数が多いようだが、一方でAG400 ARGB V2はファンの最大回転数や風量が大きい。RZ400V2はそれらより若干上にラインが来るものの、温度変化が緩やかという印象で、これはヒートシンクが大きくファン回転数の幅が広めといったことが要因かもしれない。

UX400 ARGB Syncはほかよりもやや高めの温度で推移している。ベンチマークテストの3つめの“山”(3番目のテスト)で最大温度の95.2℃に達し、サーマルスロットリングが発動している。

これについては補足説明しよう。下の表は実測したヒートシンクのサイズとフィン枚数だ。

| AK400 CTT 2.0 Ver. | RZ400V2 | AG400 ARGB V2 | UX400 ARGB Sync | |

| サイズ(W×D×H) | 120×45×117mm | 130×53×118mm | 120×45×117mm | 121×45×100mm |

| フィン | 55枚 | 50枚 | 52枚 | 45枚 |

UX400 ARGB Syncのヒートシンクは、ほかの3製品よりも若干コンパクトで、その分フィン1枚あたりの面積が小さめで枚数も少ない。最大ファン回転数も1,800rpmなので、総合すると冷却性能面で3製品よりもやや不利に働いたのだろう。ただし、動作音についてはかなり静かな部類でもあり、冷却性能とサイズ&静音性のトレードオフと言えそうだ。今回はRyzen 7 9700XをTDP 105W設定で計測しているが、標準の65Wで運用すればサーマルスロットリングは発生せず、静音とコンパクトの恩恵も活きるだろう。

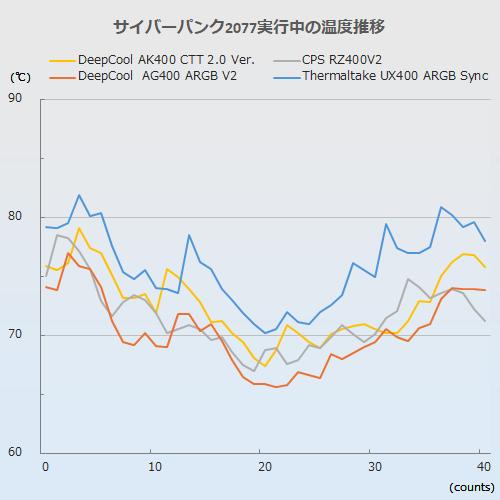

次はサイバーパンク2077実行中のCPU温度推移グラフだ。

おおむね70℃台で推移しており、多少のタイミングずれはあるとしてAK400 CTT 2.0 Ver.とAG400 ARGB V2、RZ400V2は近しいライン。UX400 ARGB Syncはやや上を推移しているが、サイバーパンク2077のCPU負荷だと81.9℃なので高過ぎるほどではない。ただしPWM制御的にはやや回転域高めのゾーンに入ってしまうので、本来静音がウリなのにほかよりうるさいという逆転現象が生じている。たとえば統合GPUを利用してゲームを楽しむといった場合なら「ファン回転数の低いゾーンに収まる程度にもっと冷える製品」を選びたくなるかもしれない。

もっとも、ゲームプレイ中の動作音が40dB以下という計測結果はかなり静かなレベルで、実際にはビデオカードやケースファンの動作音のほうがうるさく感じることのほうが多い。それであれば、“必要十分に静かで冷えて、かつARGB対応なのに安価”というUX400 ARGB Syncの別のメリットを評価すべきところだろう。

各製品の特徴とテスト結果の傾向

それでは、各製品の仕様や特徴、テストした際の印象を解説していこう。

今や普及価格帯のチャンピオンとしてすっかり定着し、本企画の“核”ともなったAK400ファミリー。2022年にシングルファン、シングルタワーの空冷CPUクーラーというライバルひしめく激戦区に突如現われ、低価格で冷却性能も一つ抜け、コスパのよさで一気に人気となったモデルだ。リリースから約3年を経た2025年8月、AK400は「CTT 2.0 Ver.」に進化している。

初代CTT 1.0ではヘッド内のヒートパイプ間に若干のスペースがあったところ、CTT 2.0では隙間なく中央に寄せている。熱源の位置とヒートパイプの位置を最適化することで冷却能力を高めた設計だ。パッケージ上ではCTT 2.0のアイコンが追加されているが、箱から出した製品そのものの見た目はほぼ同じ。今回集めた中では“一番冷えて、一番静か”という結果にはならなかったが、価格とのバランス、つまりコスパは依然として良好だ。

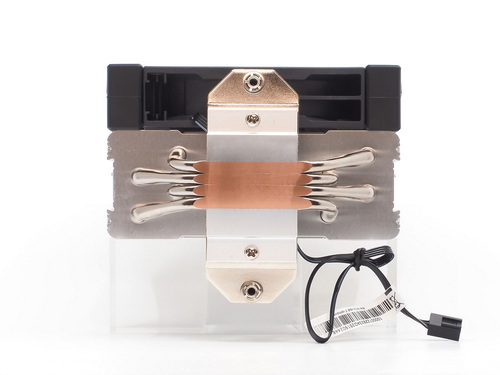

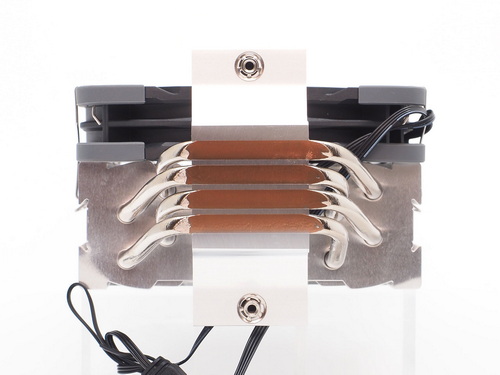

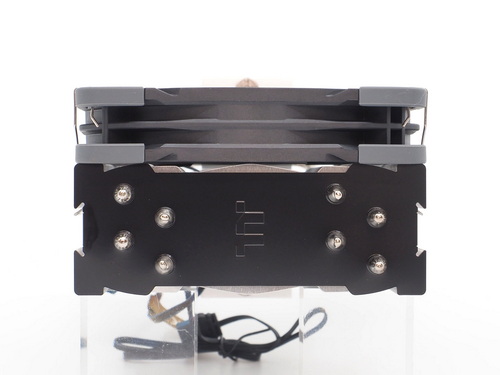

CPSには、DeepCoolをライバルとしてかなり意識しているであろう製品が多い。冷却性能重視の設計で、ここ数年はデザインや質感、品質面も大きく向上し追い上げている。RZ400V2もそんな意気込みを強く感じる製品で、AK400よりも大きなヒートシンク、より強力なファンの組み合わせからなる。フィン面積(=放熱面積)が今回紹介したほかの製品たちよりも大きく、アタマ一つ飛び抜けている。一方、ファンの最大回転数が高めなため、動作音の最大値は大きくなるところは検証でも現われていたとおりだ。

そのほか、やぐら部分のパーツの加工精度が高いところも好印象。基部プレートはAK400のようなフレーム形状ではなく左右2本に分かれたバー形状だが、気持ちよくかっちり組める。

AKとは別ライン、以前の「GAMMAXX」シリーズを受け継ぐシングルタワー型空冷CPUクーラーだ。見た目はAK400に近いが、よく見るとヒートパイプがオフセット配置されていたり、ヒートシンクも似ているようでフィン枚数が異なったりといった変化が付けられている。

アンダー5,000円の製品ではオミットされがちなLEDイルミネーション演出だが、このモデルでは、ファンとトップカバーにARGB LEDを搭載している。ファン回転数が高めに設定されているため、冷却性能ではAK400 CTT 2.0 Ver.を上回るシーンも見られた。もちろん動作音とのトレードオフとなるが、TDP 100WクラスのCPUをしっかり冷やせるこの味付けは有効だ。多少動作音が大きめでも冷却性能を重視するならこちらを選ぶのもアリだ。RZ400V2対抗の製品といった印象だ。

最近リリースされた製品名に“400”が入っているシングルタワー型空冷CPUクーラー。今回用意したほかのシングルタワー型空冷CPUクーラーと並べてみると、一回り小さく、軽く、ファン最大回転数も控えめだ。そのため、“400”型番製品とは言ったものの、若干ほかとは毛色の違う製品と感じた。一部で指摘されているとおりフィンは薄く、補強もないので曲がりやすい。また、ファンクリップが非常に固いため、固定の際にフィンを曲げないよう気を使いたいところ。

先に述べたとおり、本製品はバチバチのAK400対抗機という印象は弱めで、本機の目指すところ、本機の魅力は別のところにある。“売れ筋のモデルよりもコンパクト”かつ“必要十分に冷えて、アイドル時やCPU高負荷時に静か”という点だ。また、ARGBを搭載しながら比較的安価でもあることもポイントと言える。冷却性能としては、今回のテストよりもTDP低めの運用、定格65Wあたりがちょうどよいだろう。CPU内蔵GPUを利用するコンパクトなPCにもよいかもしれない。

AMD AM4/5のリテンション組み立てについて

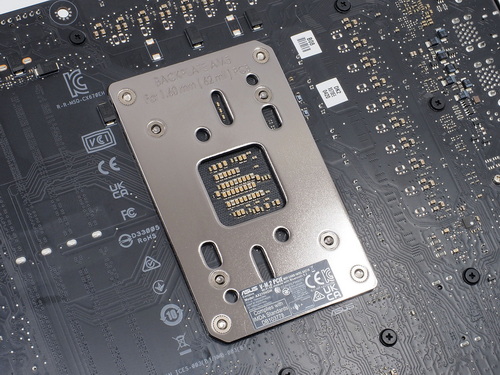

最後にAMD AM5ソケット環境におけるリテンションの組み立てについてコメントしよう。AMD AM4/5の構造だが、まず裏面には標準でバックプレートが装着されている。ここがIntel LGAソケットとの大きな違いだ。そして表面には黒いブラケットが装着されていて、AMDの一部リテールクーラーなどはこのブラケットに設けられたツメを利用して固定している。

一方、市販の多くのCPUクーラーは、ネジ固定により本体を装着するため、この黒いブラケットを取り外すことになるが、標準バックプレートはそのまま利用する。バックプレートは十分に強度があり、もともと黒いブラケットを固定していたネジ穴があるのでこれを利用しない手はない、ということだろう。そこからはバックプレートのネジ穴にスペーサーやスタンドオフなどを当てて高さを調節し、その上でリテンションプレートを渡してやぐらを組み、最後にリテンションプレートにCPUクーラーを固定する、といった流れだ。今回の4製品もこの手法を用いている。

Intel LGAソケットの場合はバックプレートの装着(場合によっては組み立ても必要)の手間がある一方、AMD AM4/5ソケットの場合は黒いブラケットを取り外すという手間があるので、工数的にはさほど変わらないかもしれない。ただしバックプレートががっちりと固定されている点ではイライラが少ない。ここはメリットとして挙げておきたい。

次回はもう少しほかの製品に目を向けて追加テスト

今回は製品名/型番に「400」を冠するものを集めてみたが、次回は“400”にこだわらず、近い価格帯の製品も追加して、もう少し最近の空冷クーラー事情をチェックしてみる。こちらにもご期待いただきたい。