ボクたちが愛した、想い出のレトロゲームたち

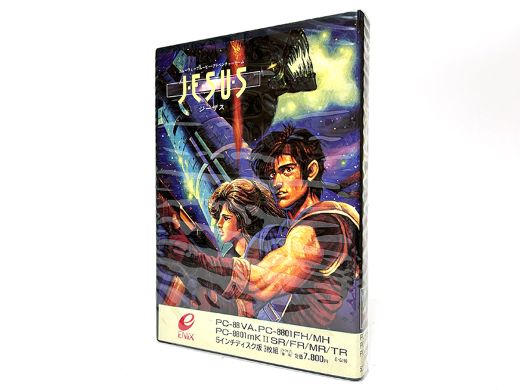

豪華メンバーが作り上げたエニックスの名作アドベンチャー『JESUS(ジーザス)』

2025年9月2日 08:05

当時の懐かしい広告とゲーム画面で、国産PCの歴史とノスタルジーに浸れる連載コーナー。今回取り上げたのは、1987年にエニックスから発売されて、そのシナリオ展開などが話題になった名作のアドベンチャーゲーム『ジーザス』です。

1980年代中盤に大ブームを巻き起こしたアドベンチャーゲームは、当初は難解な単語探しをやらされたり、製作者の突拍子もない考えにたどり着いてコマンドを入力しなければならない、という作品がそれなりにありました。しかし、数多くのタイトルがリリースされていくと次第にこなれていき、さらに時代と共にシステムはコマンド入力方式からコマンド選択方式へと進化していきます。これによって、余計な言葉探しなどに付き合わなくて済むようになり、純粋にシナリオ展開を楽しめるようになりました。

ところが、1985年を過ぎるとRPGジャンルが人気を博すようになり、多くのユーザーはそちらをプレイするようになっていきます。それと反比例するように、アドベンチャーゲームというジャンルのプレイヤー人口は右肩下がりで減っていきました。しかし、そんな時代に登場したアドベンチャーゲームはシナリオが練られていて非常に面白く、結果として良質な作品が大多数を占めることとなります。

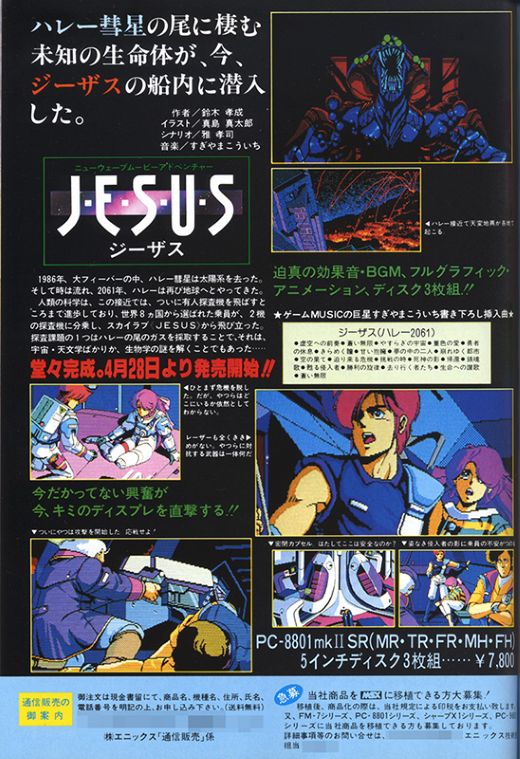

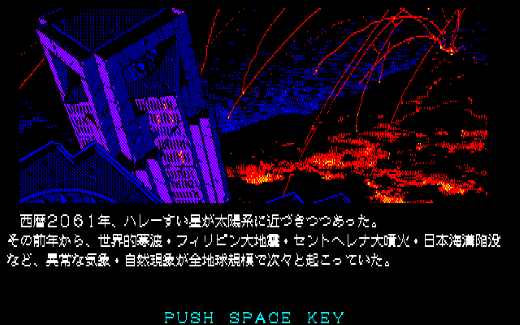

そのうちの1本だったのが、エニックスから発売されたSFアドベンチャーゲーム『ジーザス』でした。発売されたのは、PC-8801mkIISR対応版が1987年4月28日、FM77AV版が同年7月24日で、その1年前に地球へと最接近して大いに話題を振りまいた“ハレー彗星”を題材としています。そのストーリーは、以下のようになっていました。

1986年、地球ではハレー彗星接近に伴い、大フィーバーが巻き起こっていた。このときの人類は、無人探査機を打ち上げるのが限界だったが、時は流れ西暦2061年、ハレー彗星が再び地球へとやってくる。75年前とは違い、有人探査機を飛ばすところまで人類の科学は進歩していた。

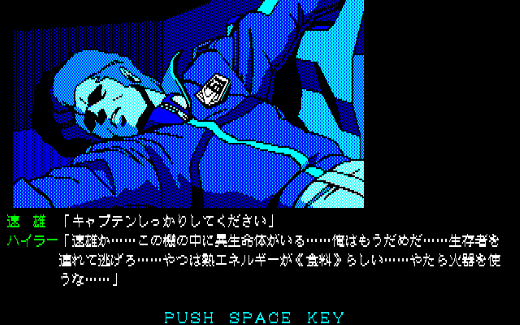

世界8カ国から選ばれた乗員が、スカイラブ(宇宙ステーション)・JESUS(ジーザス)から飛び立った探査1号機コメット、探査2号機ころなの2機の探査機に分乗してハレーに接近、1号機は周囲のガス採取に成功したとの連絡を送ってきた。ところが、その直後にコメットからの連絡が途絶えてしまう。この事態を重くみたジーザスの司令部は、2号機に搭乗していた武麻速雄(むそう・はやお)を1号機コメットの偵察に向かわせることになるのだが……

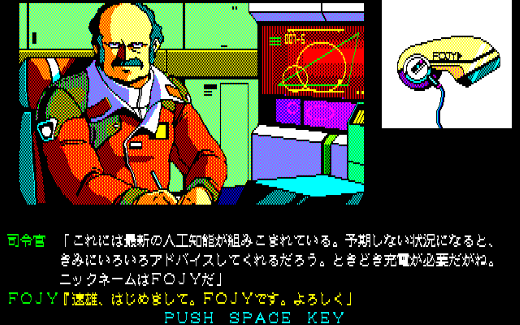

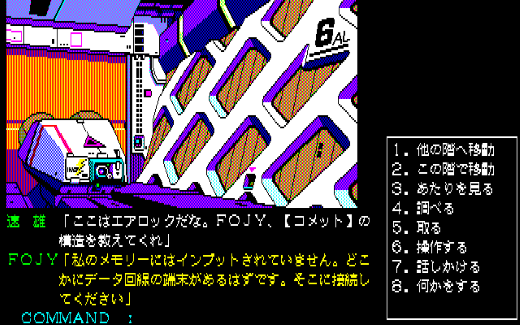

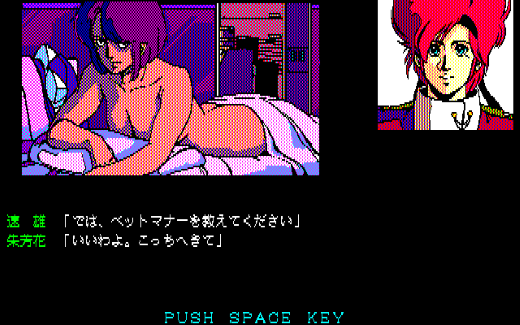

プレイヤーは主人公の武麻速雄として行動し、まずは探査1号機コメット内の探索を行うことになります。内部は思ったよりも広く、コメットが円筒形の造りになっているため少々迷いやすいということもあり、簡単なマッピング作業が必要かもしれません。基本的には行けるところに全部移動して調べれば、アイテムの取り漏らしもなく先へと進めます。

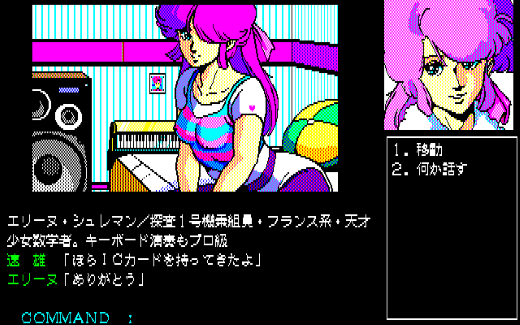

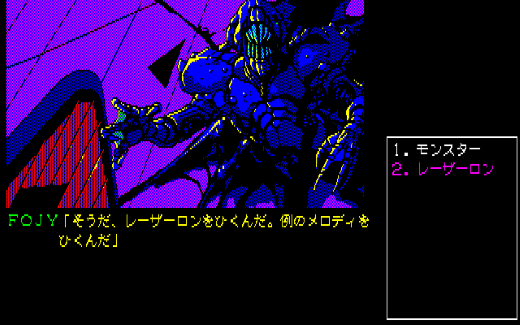

ある程度ストーリーが進行すると、コメットの音信不通の原因であるモンスターと遭遇することに。戦っても勝てないことは仲間たちの犠牲から分かっているので、速雄はコメットの1区画丸ごとを切り離し、モンスターを宇宙空間へと葬り去ります。そして、生き残っていたヒロインのエリーヌとともに、ころなへと帰還するのでした。そして、物語はここから佳境へと入っていきます。

本作のゲームシステムは、この時期としてはお馴染みのコマンド選択式を採用していて、基本的にはテンキーと文字送りのスペースキーの操作だけで進めることができました。ただし、探査1号機コメット内はテンキーの2で手前に、8で奥へ進むという特別な移動方法が採用されていましたが、部屋に入ったりするとすべてコマンドを選択して進行するようになっています。

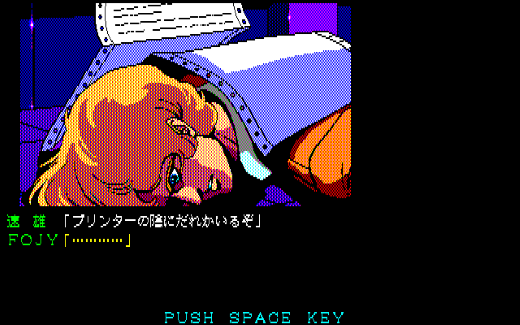

探索中は、プレイヤーの相棒であるAIのFOJY(フォジー)がさまざまな解説を行ってくれるのですが、バッテリーが切れると無反応になるだけでなく、ゲームが進まなくなることもあるので、動力室での充電が欠かせません。少々生意気な口を利いたかと思えば頼りになることを教えてくれるなど憎めないヤツですが、その名前は映画『2001年宇宙の旅』に登場するHAL9000が、IBMの名前を1文字ずつずらして名付けられたのと同じ法則でのネーミングとなっていました。

ゲームとしての難易度はほどほどに抑えられていて、進行中に考え込むような難解な謎は隠されていないほか、先に進まないと思っていてもあちこち移動してコマンドを選んでいれば何となく先に進めるようになるなど、これといってひっかかるシーンは用意されていません。そのため、プレイヤーは映画を見ているような感覚で物語を堪能することができました。

ただし、モンスターとの対決時に入力しなければならないフレーズには、悩まされた人も多いかもしれません。このシーン、最初は1音入力するごとにスペースキーを押し、正解であれば1音目、2音目と入力して再びスペースキーを押す→正解だったら1音目、2音目、3音目を入力してスペースキーを押す……を繰り返すことで、毎回FOJYが合っているか間違えているかのアドバイスをしてくれるため、鳴っている音から音階を聞き取ることができなくても正解にたどりつくことができるのでした。もし、ここで挫折していた人がいれば、ぜひ試してみてください。

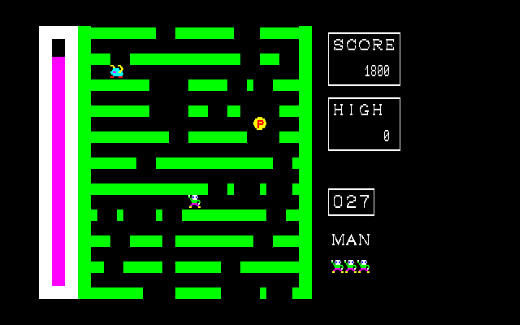

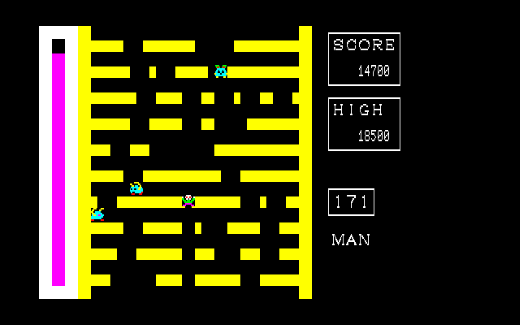

本作は、プログラムを担当したのがパソコン雑誌『I/O』への投稿で名を馳せた芸夢狂人こと鈴木孝成さん、グラフィックは真島真太郎さん、シナリオを雅孝司さん、音楽をすぎやまこういちさん、音響効果を田口泰宏さんという、非常に豪華なメンバーが関わっていました。そのためか、ゲーム中に鈴木孝成さんが過去に『I/O』に投稿したゲーム『スペースマウス』のリメイク版が遊べたり、すぎやまこういちさんが作曲した『ドラゴンクエスト』のBGMが流れたりするなど、そういう面でも注目を集めた作品となっています。

現在でも、オークションサイトやフリマサイトなどで比較的よく見かけるので、気になった人は入手して遊んでみてください。

ボクたちが愛した、想い出のレトロゲームたち 連載一覧

- デカキャラが衝撃的だった「ザナドゥ」

- RPGが一気に身近なものに感じられた「ハイドライド」

- “スペースキーに重し”がキーワード!? 「夢幻の心臓II」

- PC-8801mkIISRの人気を不動のものにした「テグザー」

- ボクたちの堀井雄二さん作品といえば、コレ!「ポートピア連続殺人事件」

- 誰もが知っている“ボンバーマン”の元となった「爆弾男」

- “ボンドソフト”の名前を一躍有名にした名作「タイムシークレット」

- 日本での初期RPGの代名詞とも言える「ザ・ブラックオニキス」

- MSX用のベストゲームとして挙げる人も多い「グラディウス2」

- コンピュータRPGの原点とも言える「ウィザードリィ シナリオ#1」

- 光栄の歴史シミュレーションシリーズ、その柱となる1本にして今も新作が続く「三國志」

- ザインソフトの名前を広く知らしめた「トリトーン」

- 数多くの機種にハイクオリティな移植を実現したマイコンソフトの「パックマン」

- スクウェアとサンライズがタッグを組んだ「クルーズチェイサー ブラスティー」

- 可愛らしい絵柄とは裏腹に歯ごたえあるアクションゲームだった「メルヘン・ヴェール」

- 全世界で大ヒットを記録した歯ごたえあるアクションパズルゲーム「ロードランナー」

- テレネットの底力がいかんなく発揮されたアクションゲーム「夢幻戦士ヴァリス」

- これぞハードボイルドゲームの傑作といえる1本「マンハッタン・レクイエム ~闇に翔ぶ天使たち~」

- X68000の機能を活かしたアーケードクオリティのアクションゲーム「GENOCIDE」

- シンプルな画面に隠された謎に夢中になった「MYSTERY HOUSE」

- ポニカの強み、版権ものタイトルの1本として登場した「南極物語」

- 今も続く「A列車で行こう」シリーズの元祖がここにある

- 木村明広氏の美麗なビジュアルシーンが印象的なRPG「エメラルドドラゴン」

- シンキングラビットがおくるミステリアドベンチャーの傑作「道化師殺人事件」

- ボーステックから発売された、謎多きゲーム「レリクス」

- 敵をよけつつ岩を運ぶアクションパズルの名作 デービーソフトの「フラッピー」

- 初期アドベンチャーゲームの傑作にして、今も語り継がれる「デゼニランド」

- 巨大なスケールと隠された謎の多さに驚かされた名作第2弾「ハイドライド2」

- シリーズ1作目にして高い完成度を誇った光栄の「信長の野望」

- あの名作シューティングがついにPC-88シリーズにも移植された!「ゼビウス」

- デカキャラとの戦いが3Dアクションで展開された呉ソフトウェア工房の「アルゴー」

- モンスターヒット作があらゆる面でパワーアップして帰ってきた!「ザナドゥ シナリオII」

- 「テグザー」に続く、ゲームアーツの傑作タイトル「シルフィード」

- 中村光一氏の大ヒット作にして、数多くの機種へと移植された名作「ドア・ドア」

- コンテストグランプリを受賞した、シミュレーションRPGの先駆けとも言える「ボコスカウォーズ」

- “集まれ!”“散れ!“の吹き出しがユニークだった「大脱走」

- 「スペシャル」「パンチボール」じゃない元祖「マリオブラザーズ」が、パソコンに移植されていた!

- あの「グラディウス」が、ついにPC-8801mkIISRシリーズに移植された!が……

- デモシーンやBGMに心を震わせた、日本テレネット初期の名作「ファイナルゾーン」

- とんでもない難易度は数々の悲喜こもごもな思い出をもたらした「ロマンシア」

- スターアーサーシリーズ3部作はここから始まった「惑星メフィウス」

- あの「ゼビウス」っぽいゲームをPC-8801でも遊べた!~1983年発売「アルフォス」~

- 可愛らしいキャラクターと考えられた謎にプレイヤーが魅せられた「サラダの国のトマト姫」

- いつまでも耳に残るサウンドが印象的だった珠玉の1本「ボスコニアン」

- シンプルなルールと熱い攻防、ノリの良いBGMが揃った秀作「魔城伝説」

- 名作「ウィザードリィ」の2作目が遂に国産パソコンで遊べるように「ウィザードリィ #2 - Knight of Diamonds」

- チェスとアクションゲームが融合した、ユニークな名作「アーコン」

- あの「爆弾男」が3Dになった!? 「三次元ボンバーマン」

- 時空を越える演出が魅力の「タイムトンネル」、物語は前作よりも壮大なスケールで展開

- 街角ソフトハウスがオールマシン語のゲームを発売、エンジョイ・ソフトの「町にワルガキがやって来た!」

- スターアーサーの冒険、再び! T&E SOFTの「暗黒星雲」

- コンパクトながらもツボを抑えたリバーヒルソフト初期の秀作ミステリアドベンチャー「手掛りを探せ」

- アーケードゲームライクなシューティングゲームが自宅でプレイ可能になった「ルクソール」

- “アイコンで行動を選ぶ”斬新なシステムに感心した「太陽の神殿 ~ASTEKA II~」

- その移植度の高さに驚愕した「沙羅曼蛇(サラマンダ)」

- あの「オレたちひょうきん族」のあみだくじがゲームになってた!? ポニカの「あーみだーくじ」

- ゲーセンで流行った陣取りゲームがパソコンでも遊べる!「QIX(クイックス)」

- 100部屋全部をひっくるめてのパズルゲーム「ザ・キャッスル」

- 人間の心理を突いたマップに悩まされる人が続出したアクションRPG「ゼリアード」

- ミリカの美しいCGに心躍らせた『ザース 人工頭脳オリオンの奪還』

- 光栄の歴史三部作シリーズ、その一翼を担った『蒼き狼と白き牝鹿』

- 全世界よ、これが日本のアドベンチャー・ゲームだ! コンプティーク『カムイの剣』

- 日本からアメリカまで、ヨットで太平洋を横断するスケールの大きなゲーム『セーリングクルーザー入門 太平洋横断11000km』

- 散々苦労させられた『サザンクロス』

- “大戦略”のソフトハウスがリリースした意外なアクションゲーム『冒険浪漫』

- まさに“前代未聞麻薬的爽快遊技”な傑作『ドラゴンスレイヤー』

- 執刀医ではなく麻酔科医の仕事がゲームになった!? 『Dr.麻酔科医』

- アニメーションするダンジョン、戦闘シーン……すべてが眩しかった ~1984年登場 『リザード』~

- あのアーケードゲームがそっくりそのまま動いた衝撃! 『X68000版 グラディウス』

- 可愛らしい“ちゃっくん”が自宅のパソコンでも動いた! 『ちゃっくんぽっぷ』

- 難易度 五つ星のファンタジーアドベンチャー『ドリームランド』

- マイコン初期時代に流行した野球拳の1本、九十九電機の『美少女ひっぱがしゲーム』

- スターアーサー伝説3部作のラストを飾った『テラ4001』

- 基本ゲームシステムはロードランナーと同じ!? 『ファンキーモンキー』

- 描画速度の速さに驚いた日本ファルコムの『デーモンズリング』

- “ハイドライド”の内藤時浩氏による商業デビュー作『コスモミューター』

- 90年代にゲームセンターで見かけた、あのゲームの元祖がここに『キャノンボール』~

- 名プログラマの森田和郎氏が手がけたフルカラースクロールアクションRPG『リグラス』

- 家族4人+1匹でドラゴンに立ち向かう『ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー』

- コンテストで最優秀賞を獲得、マジカル ズゥのアドベンチャー『黄金の墓』

- 幾千通りものシナリオを体験できた『ティル・ナ・ノーグ <ダーナの末裔>』

- 現在も続く「大戦略」シリーズの始まり『現代大戦略』

- 驚くほど滑らかに縦スクロール、名作シューティングゲーム『NOBO』

- PC-8001とは思えない滑らかな動きに驚かされた『FAN FUN』

- マイクロキャビンの名作アドベンチャーゲーム『ミステリーハウス』、その2作品目の難易度は!?

- 飛んでいくボールに合わせてスクロールする画面が斬新だった『アルバトロス』

- アーケード版と遜色ないクオリティで移植された名作『源平討魔伝』

- あまりにもカルト過ぎる問題が一部で話題を呼んだ『試験に出るうる星やつら』

- あの名作シリーズの3作目『ウィザードリィ #3 - Legacy of Llylgamyn』

- 魔城伝説シリーズの第2弾はアクションRPGとして登場! 『魔城伝説II ガリウスの迷宮』

- 当時としては驚くほどリアルなピンボールが遊べた『スーパーピンボール』

- 前作から大幅にパワーアップして舞台は全国に! 『信長の野望 全・国・版』

- 当時の移植作の中では秀逸な出来だったMSX版『グラディウス』

- 「あべしっ!」「ひでぶっ!」あの名台詞がゲーム中にも登場!~1986年発売『北斗の拳』~

- ギルに助け出されたカイがパソコンでも大活躍!『ザ・リターン・オブ・イシター』

- アーケードゲームを中村光一氏が移植、のちに改名されたPC-8001版「スクランブル」

- ザインソフトが手がけた SFハードアクションRPG『未来』

- ファルコムタイトルの中でも、群を抜いてレア度の高い1本『バードランド』

- より戦略性が増した「大戦略II」、生産タイプが増え、同時攻撃や間接攻撃も可能に!

- アドベンチャーゲームに新たな流れをもたらした『は~りぃ ふぉっくす』

- スクウェアの『アルファ』、ほぼ全シーンでアニメーション処理が導入されたADV

- ボクらのマリオ!ハドソンソフトの『マリオブラザーズスペシャル』

- 「Lotus 1-2-3 R2.1J」 あの頃の表計算ソフトと言えば、Microsoft Excelじゃなかった!

- 3機の合体シーンが印象的だった超メカシューティング『ヴォルガード』

- ファルコムのFM-7向け初アドベンチャーゲーム『異次元からの脱出』

- 「死体蹴り」の元祖といえばこのゲーム! 『エグゾアII ウォーロイド』

- 主役はマリオ、でも中身はハドソンオリジナルの「パンチボールマリオブラザーズ」

- みんな使った!日本を代表するワードプロセッサソフト『一太郎Ver3/Ver.4』

- サイバーパンクな雰囲気に飲み込まれ、そしてエンディングに驚かされた『ザ・スクリーマー』

- 歯ごたえたっぷり!全50面のパズルゲームでモグラのツラさを知る!?『モール・モール』

- 『SAVIOR(セイバー)』その滑らかなアニメーションは僕らの心を掴んで離さなかった……

- デジタイザで取り込まれた美しい映像に、心躍らせた作品 ~1984年発売 『英雄伝説サーガ』~

- 剣と魔法と煌めく世界観が眩しいRPGだった『ソーサリアン』

- 超高速ペイントルーチンを採用!エニックスのアドベンチャー『創造神ギャリアンの復活 暗黒城』

- マイコンソフトのアーケード移植作品、MSX用『エクセリオン』

- 全国のパソコン・マイコンユーザーに衝撃を与えた『タイニーゼビウス』

- レベルアップがなかったRPG『夢幻の心臓』、シリーズ3部作の第1弾

- 君は序盤の高難易度シーンを超えられたか?エニックスの『エルドラド伝奇』

- T&E SOFTのシューティング『レイドック』 ~ 魅せてあげよう1ドットのエクスタシー ~

- 8ビットパソコンでも遊べるようになった『大戦略FM』

- 月刊アスキー編集部に侵入して破壊工作を行うゲーム『表参道アドベンチャー』

- 下ネタとギャグ満載の『新竹取物語』、ちょっと異色のアドベンチャー

- 日本妖怪編と西洋妖怪編どちらで楽しむ?ボーステックの『妖怪探偵ちまちま』

- クラリスが囚われた北側の塔へ辿り付くまでをRPG化した『ルパン三世 カリオストロの城』

- コミカルタッチに仕上げられた秀逸なアドベンチャー『冒険者達 賢者の遺言』

- ブローダーバンドのピンボール『David's Midnight Magic』、システムソフトが国産PCに移植

- 魔城伝説ここに完結!コナミの『シャロム 魔城伝説III 完結編』

- スペースハリアー風の3Dシューティング『ヴァクソル』

- お金の重さに泣いた!アクティブRPGの傑作『ハイドライド3』

- エニックスの『ウイングマン』、ドリムノートを探し求める大人気アドベンチャー

- 全MSXファンよ、戦闘準備はいいか?オリジナル要素満載の『沙羅曼蛇』

- 名作ミステリーの第1弾「J.B.ハロルドの事件簿#1 Murder Club(殺人倶楽部)」

- マイコンソフトが移植したPC-8801版『ディグダグ』、テープ版のロード時間は15分!

- 二人同時プレイが楽しめるハイパーアクションRPG『九玉伝』

- 国内最速発売されたBPSのパソコン版『テトリス』

- コナミのMSX向け教育シリーズ第1弾 『けっきょく南極大冒険』

- X1版『ゼビウス』、マイコン少年少女達へセカンドインパクトをもたらした名移植作品

- シンキングラビットのミステリアドベンチャー『鍵穴殺人事件』

- 光栄マイコンシステム最初期のソフト『ノルマンディー上陸作戦』

- アラビアン・ラプソディやブロックくずしを収録!お買い得感満載のPC-6001用「AX-1」

- 麻雀漫画がゲームになった『ぎゅわんぶらあ自己中心派』

- 難易度の高い操作感覚が慣れるとヤミツキに!『SASA』

- アニメーション処理が話題になったアドベンチャー『Will (THE DEATH TRAP II)』

- 大戦略のシステムソフトが送り出した『マスターオブモンスターズ』

- 大いなる進化を遂げて帰ってきた『タイニーゼビウスmkII』

- アムロ・レイになって物語を進めていくAVG 『機動戦士ガンダム1 ガンダム大地に立つ』

- 2人同時プレイも楽しめたコミカルシューティング『ツインビー』

- リアルすぎる故に高難易度となった屈指の名作『ラグランジュ L-2』

- マイコンソフトのX1版「マッピー」、盗品奪取の大冒険アクション!

- ぴゅう太の顔ともいえる看板ゲーム『ナイトフライト』

- 130万ドルの契約金が動いたビッグタイトル『バルダーダッシュ』

- 名作アドベンチャー『ウイングマン2 キータクラーの復活』、すぎやまこういち氏のゲーム音楽デビュー作

- アニメ映画のシューティングゲーム『ガルフォース カオスの攻防』

- シンキングラビットの大ヒットパズルゲーム『倉庫番』

- 超大作映画をアドベンチャーゲーム化した『アリオン』

- ログインソフト第2弾『英雄ヤマトタケル』、ヒロイック・ファンタジー超大作

- 随所に“ネタ”が散りばめられたMSX版『パロディウス』

- 岩田聡氏がプロデューサーを務めた傑作ピンボール『ローラーボール』

- 古代祐三氏がサウンドを手がけた『ザ・スキーム』

- 名作ミステリーアドベンチャー『オホーツクに消ゆ 北海道連鎖殺人』

- Jモジュールで違法コピー対策、ボーステックの『トップルジップ』

- ほぼグラフィックなしのアドベンチャー『ゴルゴ13シリーズ PART 1 フルシチョフの亡霊』

- さまざまな改良を加えて登場したMSX版『ザナドゥ』

- グラフィックを省いてゲーム内容をグレードアップしたPC-8001版『幻魔大戦』

- 秀逸な移植で面白さはそのまま!ぴゅう太版『スクランブル』

- RPGの歴史を大きく変えた『イース』

- 前作よりも難易度アップ!ペンギンくんの大冒険『夢大陸アドベンチャー』

- ロード時間の長さに驚くハチャメチャアドベンチャー『ななこSOS』

- 九十九電機のアクションゲーム『竹取物語』

- 見下ろし視点で進むのがオリジナル版!PC版『ナッツ&ミルク』

- 本格派ウォーシミュレーション『森田のバトルフィールド』

- エニックスのネオ・オカルトアドベンチャー『アンジェラス 悪魔の福音』

- 驚くべきスクロール速度が僕たちの度肝を抜いた『ザクサス』

- アーケード史に残る名作の続編がMSX2に降臨!『ゼビウス ~ファードラウト伝説~』

- 「女神転生」はここから始まった!『デジタル・デビル物語 女神転生』

- お馴染みの面々が登場するアドベンチャーゲーム『めぞん一刻』

- 中村光一氏のアクションパズル第2弾『ニュートロン』

- マルチな才能を持つ赤松健氏のパソコンゲームデビュー作『パラディン』

- 敵のトリッキーな動きに今でも熱くなれる『激戦!南太平洋』

- 瞬間表示でサクサクと移動!高い難易度が強敵だった『アステカ』

- 4人の勇者がフォーメーションを組んで敵の城へと乗り込む『キングスナイト』

- 対戦ゲームの先駆け!?通信対戦にも対応した『森田和郎の将棋』

- あの竹・中コンビが贈る超大作アドベンチャー『デゼニワールド』

- 僕たちの頭を悩ませたアルバイトが帰ってきた!『ゆかいなアルバイトシリーズ 倉庫番2』

- 地獄には多くの有名人が暮らしていた!?『地獄の練習問題 天使たちの共通一次』

- 様々な工夫が垣間見られるMSX版『ファンタジーゾーン』

- キャリーラボのレースゲーム『F2グランプリ』

- あのハイドライドよりも先に発売されたアクションRPG『カレイジアスペルセウス』

- 夢幻戦士ヴァリスやデジタルデビル物語 女神転生などのBGMを収録したソフト『TELENET MUSIC-BOX』

- リアルなボールの動きと様々なギミック『トリックボーイ』

- 今でも続編が待たれる国産RPGの初期作品『ポイボス Part-I 脱出』

- ミステリの女王 山村美紗さん原作のアドベンチャー『京都龍の寺殺人事件』

- 遊ぶためには20分間待つ必要があった『ゼビウス for PC-8001mkIISR版』

- 同名の映画を題材にしたレースゲーム『キャノンボール2』

- 日本とソ連の戦いをゲーム化したファルコムの戦略シミュレーション『北の脅威』

- CG枚数は少ないものの難関だったアドベンチャー『魔女モヘカの館』

- 思った以上の移植度に驚かされたPC-8001mkIISR版『バルーンファイト』

- 優しきキツネが活躍する動物中心のアドベンチャーゲーム『は~りぃふぉっくす 雪の魔王編』

- 敵車を蹴散らして先に進むちょっと異色のレースゲーム『アメリカントラック』

- 小松左京氏が原作と監修を担当したアドベンチャー『銀河を救え』

- 工画堂スタジオの本格派SFRPG『コズミックソルジャー』

- マイクロキャビンのアドベンチャー『WORRY』、ミステリーハウスが装いも新たにパワーアップ!

- アーケード版を遙かに超える難しさ!『ムーンパトロール』 for PC-8001mkII

- 謎の老婆が登場するMSX2版『悪魔城ドラキュラ』

- パソコン版もあった“あの”ゴルフゲーム『任天堂のゴルフ』

- スクウェアの処女作はハードボイルドアドベンチャーだった!『デス・トラップ』

- 主人公が滑らかに動くシステムサコムのアクションゲーム『WOOM』

- 雑誌でも大絶賛!MSX初の本格派ラリー『コナミ・ハイパーラリー』

- 『リザード』の続編が2年越しで登場!『アスピック』

- ダーウィンの進化論が“何となく分かった”気になれる(?)シューティング『ダーウィン4078』

- ロングセラーとなったハドソンソフトの『野球狂』

- ロッキード疑獄を題材にしたアドベンチャー『日本の首領(ドン) 首相の犯罪』

- マシン語使用で抜群のスピード感を提供、ドットイートゲーム『ばぐごん』

- フルーツを食べてジャンプ!ちょっと変わったアクションゲーム『フルーツパーラー』

- マジカル ズゥのコマンド入力式アドベンチャー『続・黄金の墓』

- エニックスの第1回ソフトコンテスト受賞タイトル『宇宙の戦士』

- 正しくない場所にもピースを置けてしまう『ジグソーアドベンチャー』

- 思わずハマってしまうレースゲームMSX版『ロードファイター』

- 思考ルーチンの強さで有名になった『プロフェッショナル麻雀悟空』

- あらゆる場面でユーザーを悩ませた『ラグランジュL-2 PART II D-SIDE』

- ハドソンソフトのアクションゲーム『ゼロファイター』

- 意外と知られていない移植作、ソードm5版『ディグダグ』

- 君はホームズかポアロか?ルナ企画の『京都ミステリーツアー』

- 少々謎なパッケージイラストの『コナミのゴルフ』

- 人気アーケードゲームの移植作、MSX2版『忍者くん 阿修羅の章』

- サブリナ姫を救うホラーアドベンチャー『トランシルバニア』

- ボーステックが放つシューティングゲーム『超時空要塞マクロス カウントダウン』

- 奇妙なプロテクトが話題になったRPG『サイキックウォー』

- J.B.ハロルドがもう一つの謎に挑む「キス・オブ・マーダー 殺意の接吻」

- 高橋名人がMSXにもやってきた!BEE CARD版『高橋名人の冒険島』

- 難易度が大幅にアップした王子の冒険譚『キャッスルエクセレント』

- コナミの名作アクションパズルゲーム『王家の谷』

- 光栄の選択式テキストアドベンチャー『コリドール』

- たった1機のヘリで敵帝国に立ち向かうMSX版『バンゲリングベイ』

- リアルな挙動で話題を呼んだPC-9801伝説のピンボール『ムーンボール』

- 滑らか縦スクロールアクション『空間浮遊都市ゼノン』

- こいつ、しゃべるぞ!1984年に登場したFM-7版『機動戦士ガンダム2 翔べ!ガンダム』

- 名作アクションの移植作 X1 テープ版「フロントライン」

- ネコジャラ氏が手がけた歯ごたえあるデビュー作『不思議の森のアドベンチャー』

- テクノソフトのアクティブカンフーアドベンチャー『ばってんタヌキの大冒険』

- 豪華メンバーが作り上げたエニックスの名作アドベンチャー『JESUS(ジーザス)』

- シリーズ屈指の高難易度で登場した『ウィザードリィ・シナリオ#4 ザ・リターン・オブ・ワードナ』

- 映画の興奮を感じられる謎解きアクション、MSX版『グーニーズ』

- 日本ファルコムのミステリーアドベンチャー『モンスターハウス』

- あの心躍らせるBGMで一気にハイテンションに『ギャラックス』

- 感動のアドベンチャーストーリー『カサブランカに愛を 殺人者は時空を超えて』

- 歴史上の人物と会話を楽しみながら麻雀が打てる光栄の『麻雀大会』

- カセットテープで発売されたPC-9801用本格シューティング『MARS マルス 戦争をもたらすもの』

- ハドソンの世紀末RPG + ちょっとアクション『ラミア・1999』

- マイコンソフトのFM-7用『RALLY-X(ラリーX)』

- J.B.ハロルドが活躍する名シリーズ第3弾『D.C.コネクション』

- ハドソン版ギャラクシアン?様々なハードで遊べた『ベジタブルクラッシュ』